山西大同是首批国家历史文化名城之一,地处古代农耕文化和游牧文化交错带,成为多民族交往交流交融的重要舞台。在历史长河中,这里曾是北魏国都、辽金西京、明清重镇,是4—5世纪丝绸之路、明清万里茶道的重要节点,也是中外文明交流互鉴的见证地。

在大同市文瀛湖畔,矗立着一组造型独特的建筑——大同市博物馆、美术馆、图书馆、大剧院,它们共同组成了大同市醒目的文化地标。博物馆建筑融合大同火山、云冈石窟、龙壁文化等元素,呈相互盘旋的双“S”造型,宛如行将腾飞的巨龙,也寓意民族融合。

汉代“平城”瓦当。大同市博物馆供图

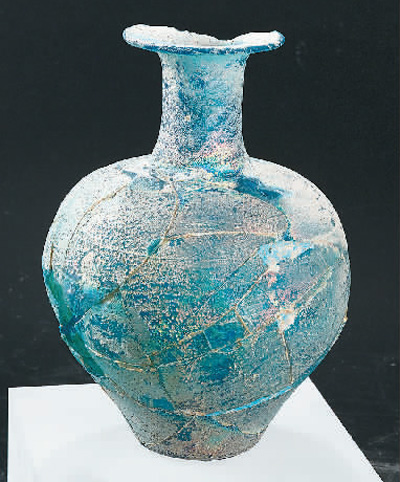

北魏玻璃壶。大同市博物馆供图

追忆古城沧桑

大同市博物馆前身为1959年开放的大同市文物陈列馆,1963年更名为大同市博物馆。新馆2014年底对外开放,占地面积5.1万余平方米,建筑面积3.2万余平方米。现有馆藏文物17万余件,包括石器、陶瓷器、铜器、木器、书画、文献、化石、壁画等,其中珍贵文物2.2万余件。

大同市博物馆实行“总分馆制”,除总馆外,设有梁思成纪念馆、平城记忆馆、明堂遗址博物馆、魁星文化博物馆、北朝博物馆、辽金元民族融合博物馆、大同红色记忆馆、古代铜造艺术博物馆、魏碑书法家张霭堂故居纪念馆9座分馆。在总馆“融合”主题引领下,不同的分馆既主题鲜明、各具特色,又互相联系、互为增补。

总馆设有基本陈列“天下大同”和专题展览“大同恐龙”“梵语清音”。基本陈列分为“沧桑代地”“魏都平城”“辽金西京”“明清重镇”四部分,将大同自远古至明清的历史娓娓道来,重点反映本地区民族融合的发展历程以及由此带来的政治、经济、军事、文化的繁荣。

早在10万年前,许家窑人就在大同湖畔繁衍生息。春秋晚期,这片土地首次见于史籍记载,以“代国”之名为人所知。代国由北方游牧民族“白狄”建立,据有今大同及张家口部分地区。战国时期,大同归入赵国版图,赵献侯在这一地区建平邑城,这是大同地区最早的城邑。赵武灵王推行“胡服骑射”,置代郡,大同在其治下,成为赵国的边陲要地。秦代大同属于雁门郡。汉承秦制,在大同置平城县。

“沧桑代地”展厅有一块汉代“平城”瓦当,当心饰一周凸弦纹,内部模印隶书“平城”二字,字体秀丽。双竖线界格将当面分为四区,界格线靠近边轮处各饰一朵卷云纹。此瓦当出土于大同操场城2号遗址,明确了汉代平城县的所在。

西晋“八王之乱”爆发后,北方游牧民族纷纷南下,建立政权。公元386年,拓跋鲜卑首领拓跋珪复建被前秦所灭的代国,后改国号为“魏”,史称北魏,398年迁都平城。平城作为北魏国都97年,历6帝7世的开拓和经营,成为郭城周长32里、人口上百万、商旅云集、使者不绝的国际化大都市。

北魏司马金龙墓出土的石雕棺床。大同市博物馆供图

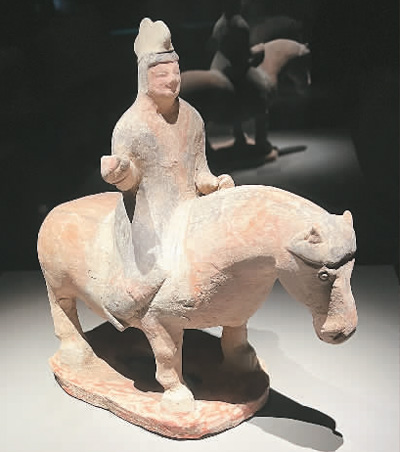

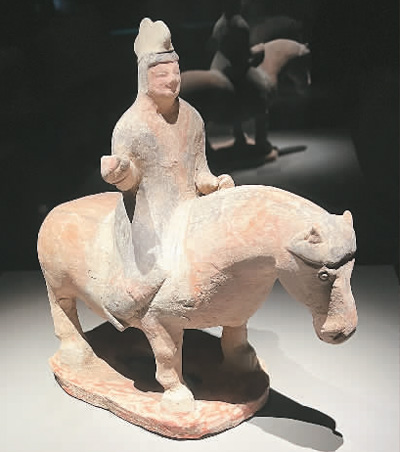

北魏彩绘陶骑马仪卫俑。本报记者 邹雅婷摄

再现魏都辉煌

“平城时代”是北魏王朝最辉煌的时期,北魏统一北方,南北形成对峙局面。发生在平城的“太和改制”,无疑是北朝乃至中国历史上浓墨重彩的一笔。北魏太和年间,孝文帝在冯太后支持下,推行了一系列改革措施,促进了民族融合、社会发展和文明进步。司马金龙墓中出土的文物,从侧面反映了这场改革的成果。

1965年,考古工作者在大同城东石家寨村发现司马金龙和妻子姬辰的合葬墓,墓中随葬大量精美文物。司马金龙是东晋皇族后裔,东晋末年,其父司马楚之投靠北魏,被封为琅琊王。《魏书·司马楚之传》记载:“楚之后尚诸王女河内公主,生子金龙,字荣则。”可知司马金龙兼有汉人和鲜卑人的血统,体现了魏晋南北朝时期的民族融合。据墓志铭记载,司马金龙承袭琅琊王爵位,官至侍中、镇西大将军、吏部尚书,卒于太和八年(484年),谥号“康”。

北魏时期,碑刻兴盛。魏碑书法上承汉隶,下启唐楷,在中国书法史上具有重要影响。司马金龙墓志铭上的字体是典型的魏碑体,笔势雄健,点画峻厚,对魏碑研究颇具价值。

司马金龙墓出土了5块较为完整的木板漆画,被列入首批禁止出国(境)文物名单。这组木板是一座漆屏风的主体部分,以朱漆髹地,前后两面皆有图画。画面分为上下4段,各段描绘帝王将相、列女、忠臣、孝子、圣贤等传统故事,这些故事大多出自西汉司马迁的《史记·五帝本纪》和刘向的《列女传》。漆画设色富丽,采用铁线描法勾勒出人物轮廓,绘画技法与东晋顾恺之的“春蚕吐丝描”十分相似,风格接近《女史箴图》《洛神赋图》。每幅画上都有文字题记,是不可多得的北魏墨书真迹。这组漆画作于冯太后和孝文帝当权的延兴四年至太和八年(474年—484年)期间,反映了当时平城的社会风尚。

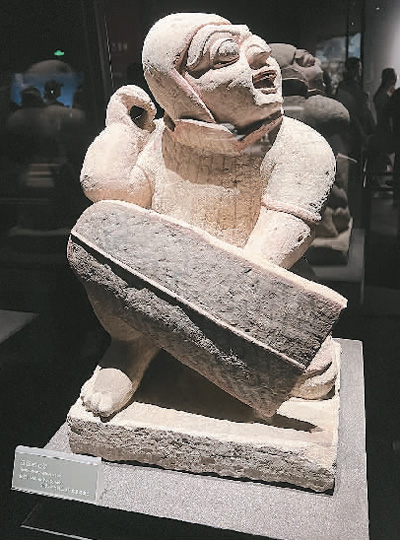

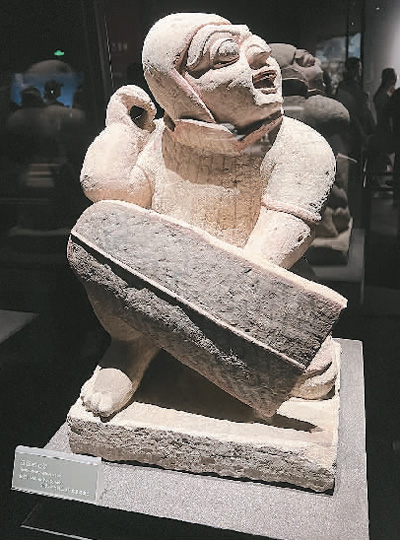

魏晋南北朝时期是中国古代雕塑发展的一个重要时期,随着佛教的兴盛,石窟寺大量开凿,石雕艺术融入丰富的外来文化元素。司马金龙墓的石雕棺床堪称北魏时期石雕艺术精品。床榻前立面呈倒“山”字形,边框以缠枝忍冬纹为主,中间雕有13名伎乐童子和各种珍禽异兽,下足有4个身躯矫健的胡人力士作托举状。伎乐童子所持乐器既有中国传统乐器排箫、横笛,又有“龟兹乐”“西凉乐”的筚篥、琵琶等,体现了北魏音乐文化的丰富多彩。护法力士、狮子、忍冬纹、莲花纹等装饰元素均与佛教文化有着密切联系,在云冈石窟同期作品中可以找到相似图案。

“看,北魏的步兵、骑兵多么威武!”司马金龙墓的出行俑阵引得观众啧啧赞叹。长长的斜坡形展台上,238件陶俑整齐排列,包括导骑俑、骑马仪卫俑、步行仪卫俑、步行戎装俑、侍从俑、甲骑具装俑等。陶俑士兵头戴兜鍪或鸡冠风帽,形象逼真,威风凛凛。俑阵的队列承袭汉文化礼制,着装又具有少数民族特色,是当时民族融合、文化交流的产物。

北魏石雕武士像。本报记者 邹雅婷摄

彰显文化魅力

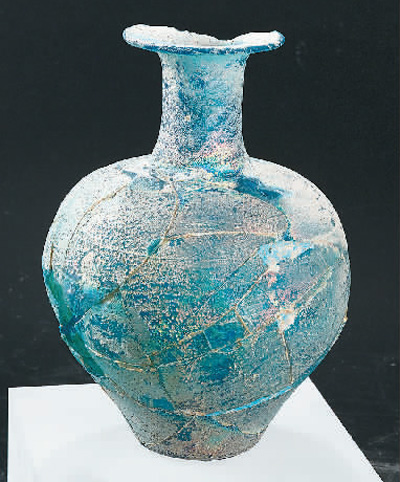

北魏时期,平城不仅是北魏的都城,也是丝绸之路上的重要节点。玲珑绚丽的玻璃器、雕刻精美的金银器、栩栩如生的胡人俑等,再现了丝绸之路经贸与文化的繁荣。

据《魏书·西域传》记载,西域大月氏商贩将玻璃制作技术传入平城。展厅里的一组“北魏蓝”玻璃器,色泽蔚蓝,表面泛着蛤蜊光泽,其中既有异域风格的器型,也有与北魏平城陶壶形制相似的玻璃壶,可视为利用外国技术在本地生产玻璃器的物证。

大同御河东岸恒安街北魏墓出土的嵌宝石金耳饰,制作精巧,璀璨夺目,运用了锤揲、錾刻、掐丝、镶嵌及金珠焊缀等工艺,应为舶来品。此耳饰与阿富汗北部席巴尔甘地区贵霜时代墓葬出土的双龙守护国王耳坠造型相似,反映了北魏平城与中亚地区的文化交流。

从唐代云州到辽金西京,乃至明清边地重镇,大同这片土地见证了金戈铁马、烽火连绵,也见证了商贸兴隆、文化昌盛。

展厅内一对辽代琉璃螭吻,出自大同市华严寺薄伽教藏殿顶。螭吻是建筑正脊两端的装饰物,龙首鱼尾,遍饰鳞纹。这对螭吻高达2.86米,体形庞大,雕刻精致,釉色艳丽,是大同地区最具代表性的辽代建筑饰件。

激光投影的超长画卷,展现明清贸易繁荣盛景;互动触摸屏上的拼图、填字游戏,让观众加深对历史和文物的理解;在体感试衣镜前“虚拟换装”,试穿不同风格的北魏服饰……大同市博物馆充分运用多媒体与数字技术,为观众带来生动多彩的沉浸式体验。

依托馆藏文物和展览,大同市博物馆开展“平城风华 ‘魏’你而来”“西京风华 ‘辽’动心弦”等主题社教活动、常规节庆活动、红色文化活动,定期举办“文博大讲堂”学术讲座,搭建馆校交流平台,打造博物馆“第二课堂”。同时,建立“线上+线下”传播矩阵,提升博物馆影响力,扩大公共文化服务覆盖面。

今年“5·18国际博物馆日”期间,大同市博物馆与太仓博物馆联合举办“大元瓷仓——太仓、大同元瓷文物展”,带观众领略元瓷魅力。大同市博物馆“镇馆之宝”之一元代广寒宫影青釉瓷枕在展览中亮相。此外,大同市博物馆还开展“平城魏碑 ‘拓’步而来”“瓷语千年”“波斯银币制作”“鲜卑人的罗衣华裳”“龙腾祥瑞 铺首鎏金”“拓墨流芳”“大同有戏粉墨中国”等社教活动,并参与抖音平台“十大博物馆大联播·让国宝实证文明”山西主题活动,讲述大同的悠久历史和精彩文物故事。

https://culture.gmw.cn/2024-05/21/content_37334438.htm

山西晚报讯(记者 南丽江)日前,位于大同明堂公园内的北朝艺术博物馆,在历经数月的展陈提升改造后再度开放。它是大同市博物馆探索“总分馆”发展模式以来,成立的九座分馆之一。 北魏定都大同平城,开启了北朝时代。这一时期,丝绸之路中西交流空前繁荣,产生了许多精美绝伦的艺术创造。北朝艺术博物馆是一家以北朝文物为专题的博物馆,不仅见证了平城时代的繁荣,更体现了多种文化的汇聚与融合。该馆以丰富的馆藏北朝文物为基础,展出北朝文物1100余件,配合图文版、多媒体等辅陈手段,通过艺术化展示手法,全面再现北朝社会历史文化的方方面面。 提升改造后,展陈从原来的九个单元变为七个单元,分别是“妙相庄严”“石雕气象”“卤簿庄穆”“魏碑风骨”“彼岸世界”“殿堂华章”“生活百态”,全面展示了北朝的宗教文化、石雕艺术、出行仪仗、墓志碑文、砖瓦建筑及日常生活。其中,“妙相庄严”单元展出了一些北朝时期的佛造像碑;“石雕气象”单元展示了仿榻的石床,华美的门楣、螭首,饱满流畅的柱础、帐座,造型各异的石灯,简拙古朴的灶、磨、盆等,从不同角度呈现了当时高超的石雕工艺;“卤簿庄穆”单元展示的三组俑阵为北魏、北齐王公贵族墓葬出土,体现了北朝的礼制文化;“魏碑风骨”单元所展示的刻石均为馆藏墓志,时代自北魏至隋代,墓志志主的身份,以皇室贵族、世家大族、达官贵人为主,基本反映了北朝各时期书体的特征及演变发展规律,体现了魏碑书风异彩的多样化风格;“彼岸世界”单元的展品以北朝葬具为主,种类有石堂、石棺、石床、木棺等;“殿堂华章”单元集中展示瓦当、瓦钉、当勾、地砖等建筑装饰构件,尤其是瓦当;“生活百态”单元展示了造型精美的陶瓷器、古朴的青铜器、生动逼真的动物陶俑和独具西域风格的玻璃器等,充分表现出拓跋鲜卑人衣食住行的方方面面,从不同角度还原了北朝人生活的丰富多彩。在展出的千余件文物中,不乏精品。如乙弗氏俑阵、丹阳王墓砖、解兴石堂及各类北朝造像、瓦当、墓志等,具有极高的历史价值和艺术价值,是研究北朝历史的重要资料。

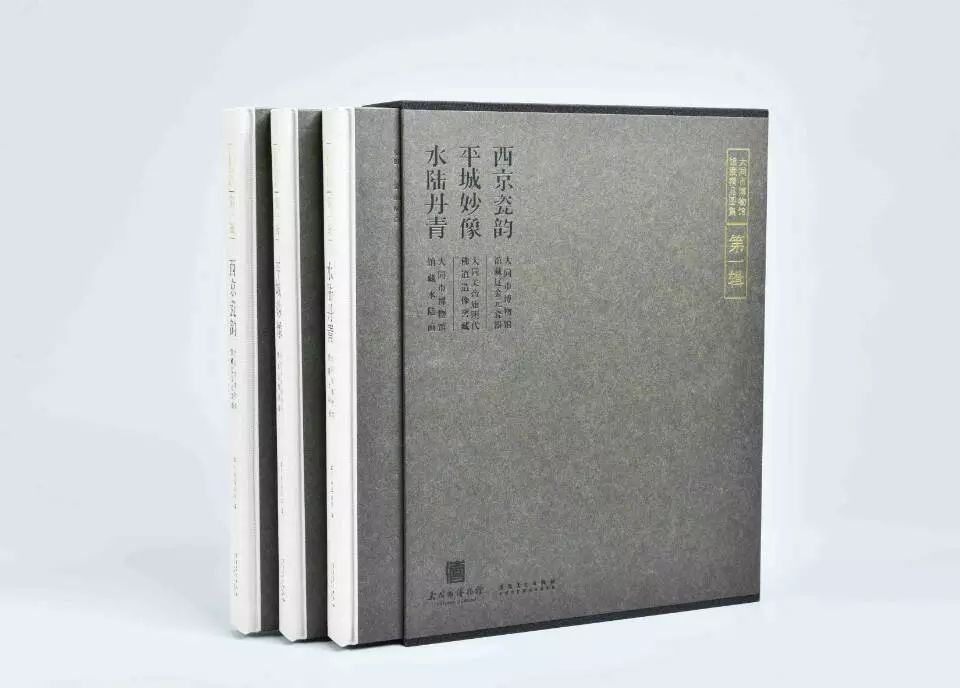

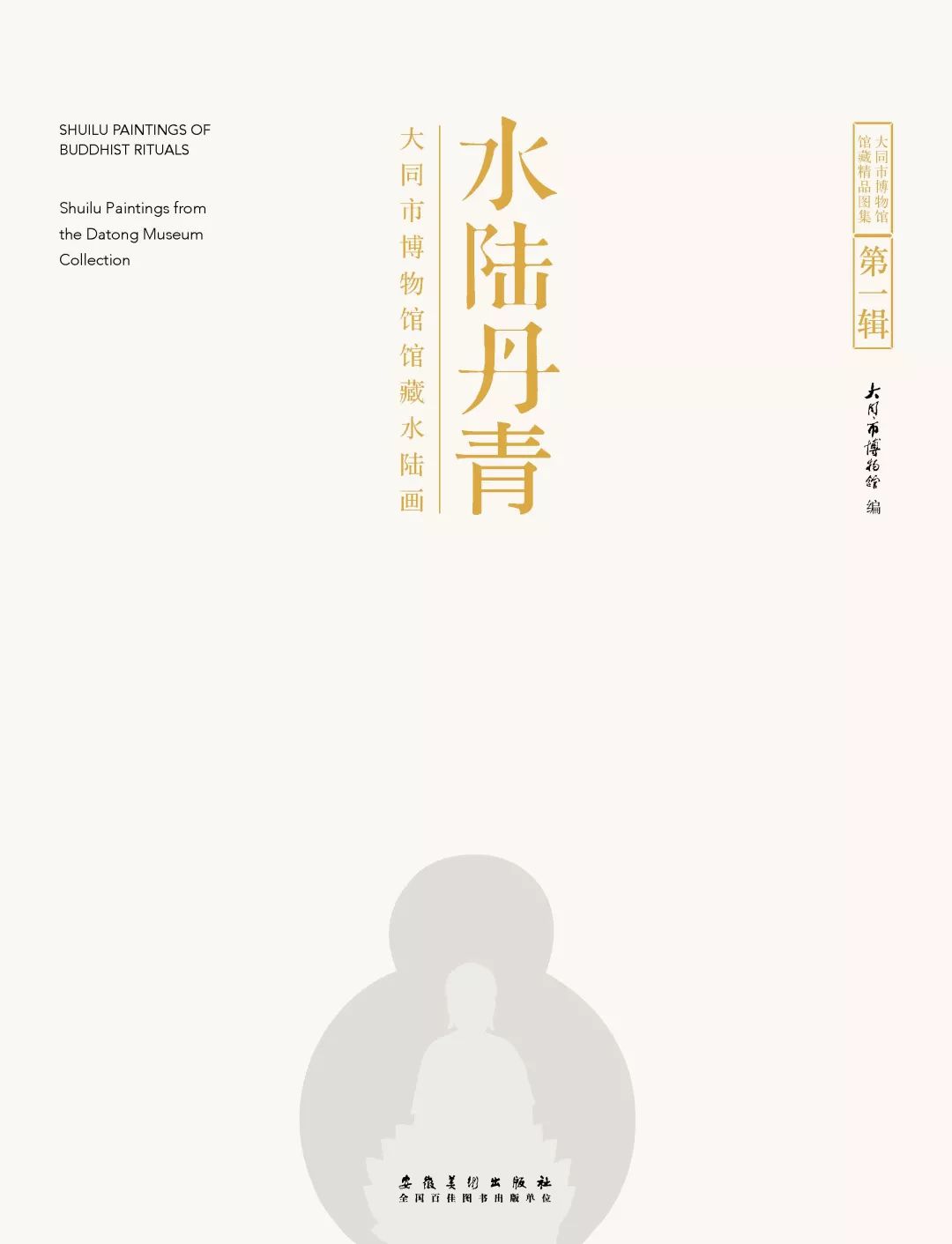

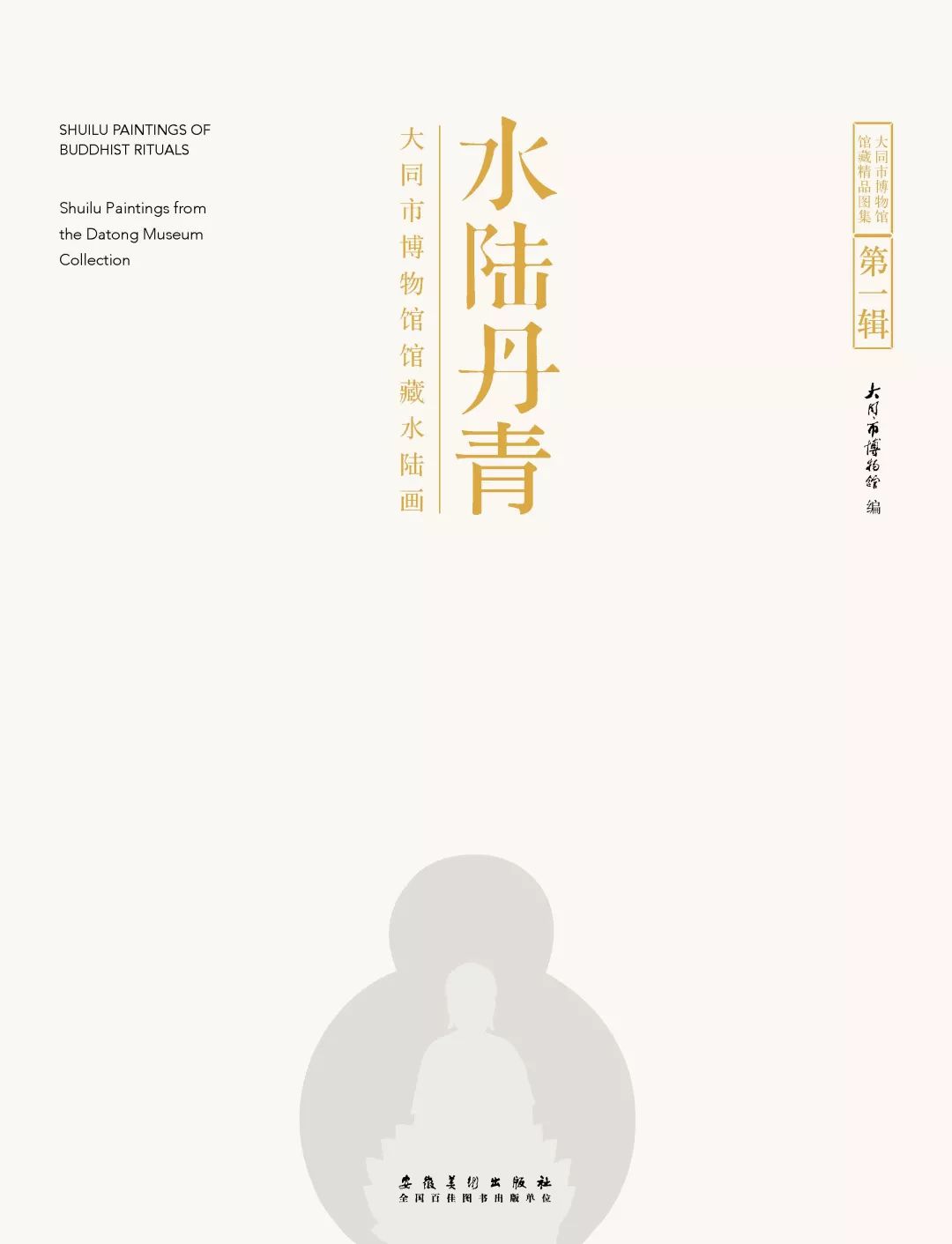

雁北风华——《大同市博物馆馆藏精品图集·第一辑》出版书讯

大同,位于山西北部,自古为北方咽喉要地,曾是北魏京师(平城),辽、金陪都(西京),有着深厚的历史积淀。该地留存有丰富的文化遗产,艺术形态多样,既有皇家赞助的典范——云冈石窟,也有民间生产的代表——辽金大同窑。所以,大同地区精品文博资源的整理出版具有一定的普及性和学术性价值。

博物·致知

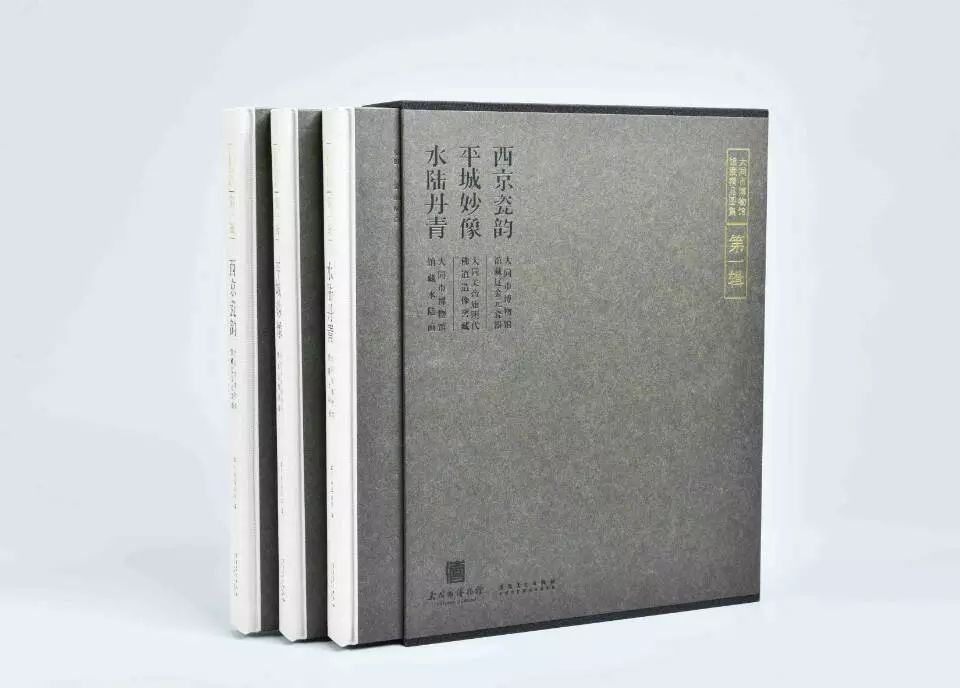

《大同市博物馆馆藏精品图集·第一辑》是由安徽美术出版社和大同市博物馆联合打造的文物精粹书系,围绕大同市博物馆馆藏水陆画、造像和瓷器专题,具体呈现为《水陆丹青——大同市博物馆馆藏水陆画》《平城妙像——大同关帝庙明代佛道造像窖藏》和《西京瓷韵——大同市博物馆馆藏辽金元瓷器》三册。该丛书编排结构明晰,通过详实的注解、释文、索引立体地展现了大同市博物馆馆藏精品文物的风貌,同时也是古代多民族、跨文化交流的写照。此外,还有许多文物是首次公开出版,对后续的宗教美术研究、物质文化研究提供了重要的文献参考价值。

水陆丹青

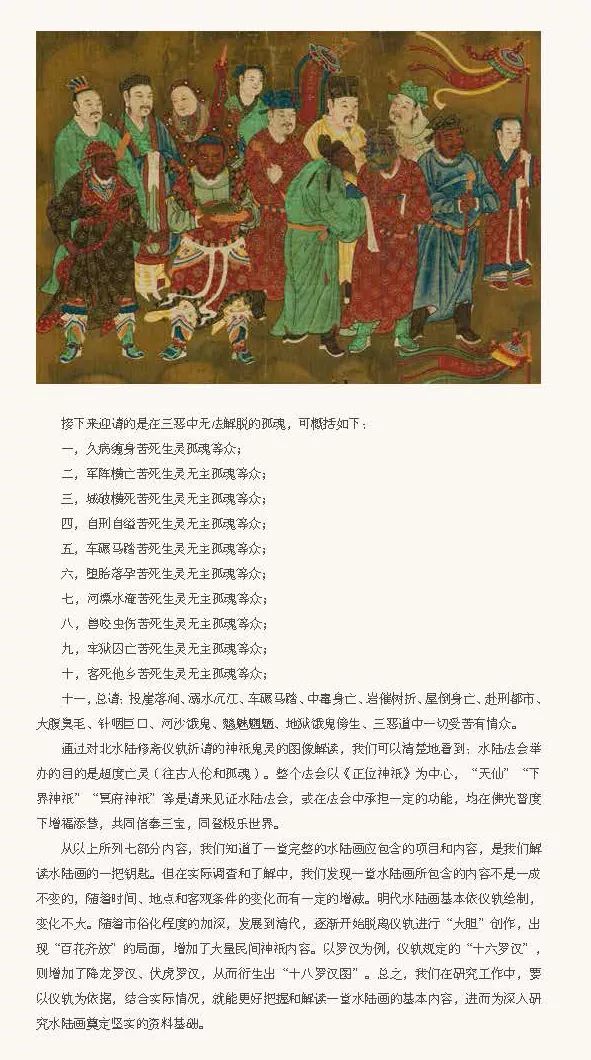

《水陆丹青——大同市博物馆馆藏水陆画》文版由四个部分组成,分别是:水陆画和水陆法会;水陆图像的释读;水陆画的绘画艺术;大同市博物馆馆藏水陆画的初步研究。该书首先对照“北水陆”“南水陆”仪轨文本,梳理了水陆法会的源流和发展历程,以及探究其衍生品水陆画的宗教内涵和社会功能。其次,对水陆画的图像程序和神祇谱系做了进一步的结构分析,同时展开了对水陆画绘制、粉本和技法的解读。最后,以大同市博物馆馆藏水陆画为中心,介绍了该馆文物的具体收藏信息和相关研究资料。

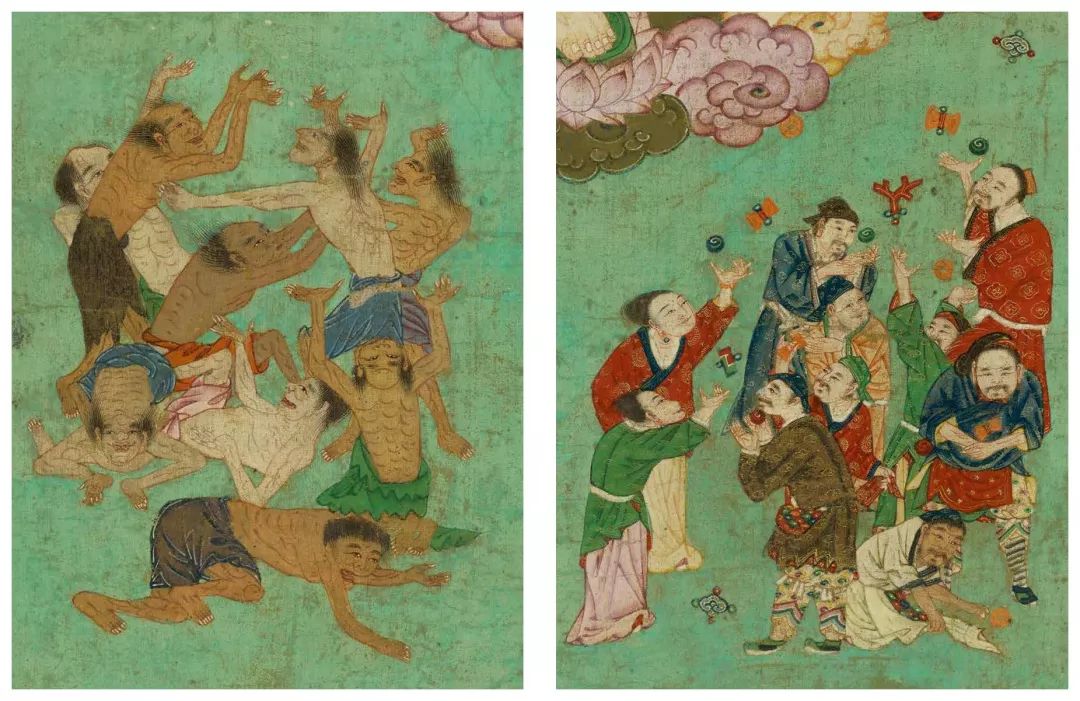

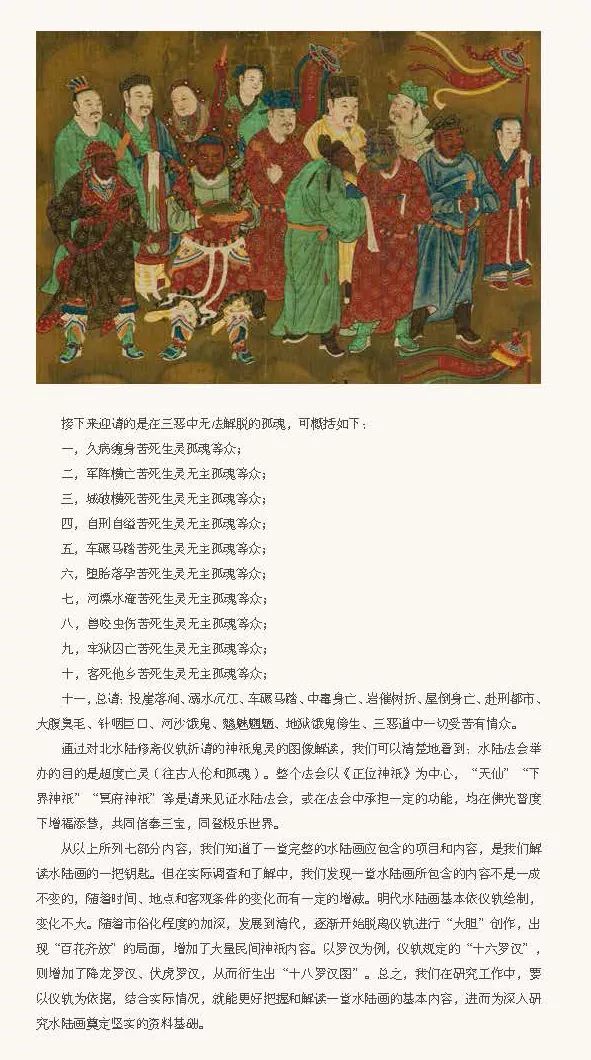

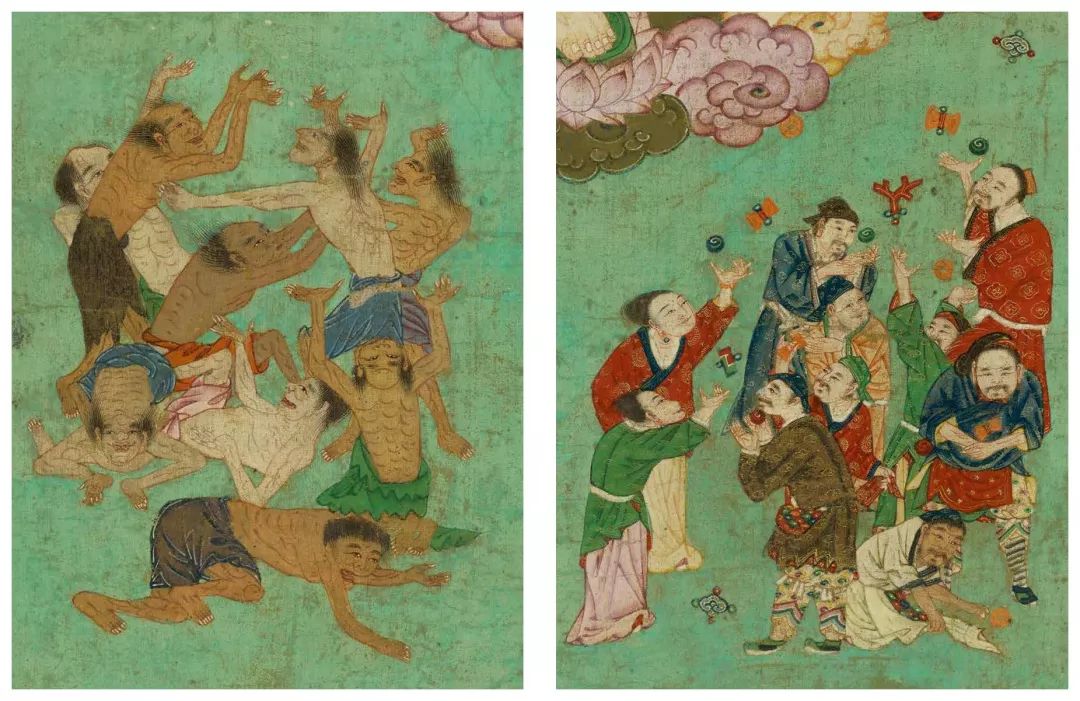

水陆法会的前身最早可以追溯到南朝梁武帝筹设的金山寺“无遮大会”,经过唐宋时期宗教仪轨不断的发展和修订,逐渐衍化成以超度亡灵和预修福报为主题的水陆斋会。随着佛教本土化的进程,以及道教思想和儒家伦理观的杂糅,宗教领域的水陆画通过其视觉特征一定程度上再现了当时的世俗场景,是读者了解古代物质文化和社会习俗的重要渠道。同时,水陆画中的一些审判道具和故事情节,也可以从现实中找到原型,并通过造型艺术的表现,形成了独特的审美趣味。

大同市博物馆馆藏精品水陆画内容丰富,涵盖水陆仪文所划分的七大部分(正位神祇、天仙神祇、下界神祇、冥府十王、往古人伦、诸灵和孤魂),是一套较为系统的水陆画研究资料。

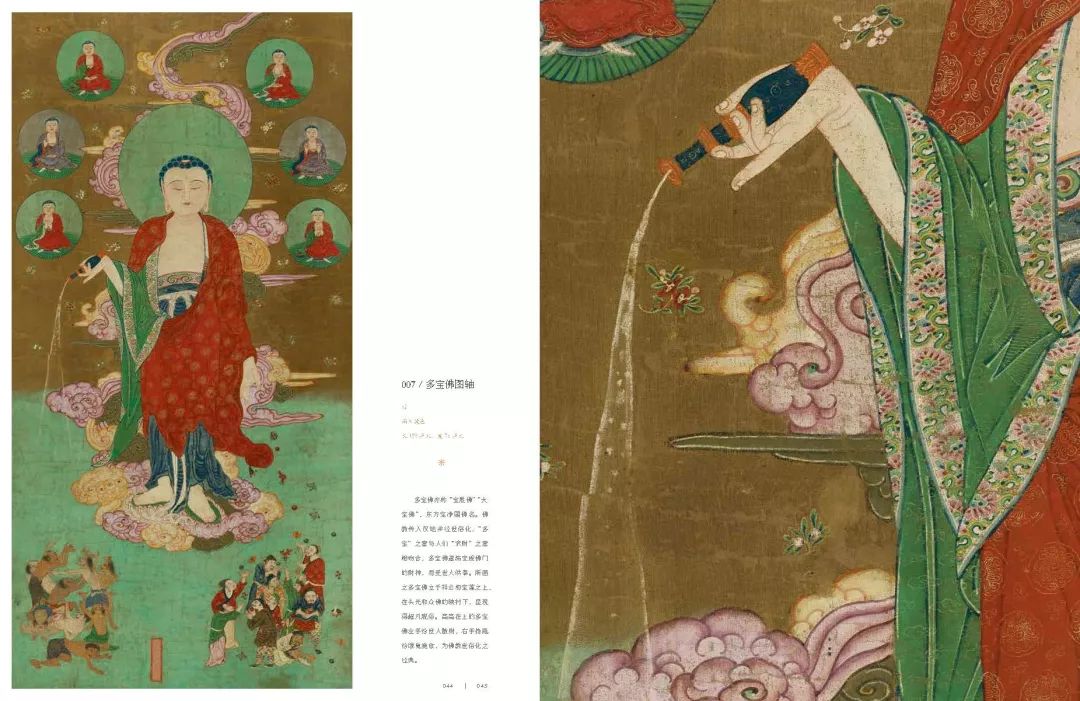

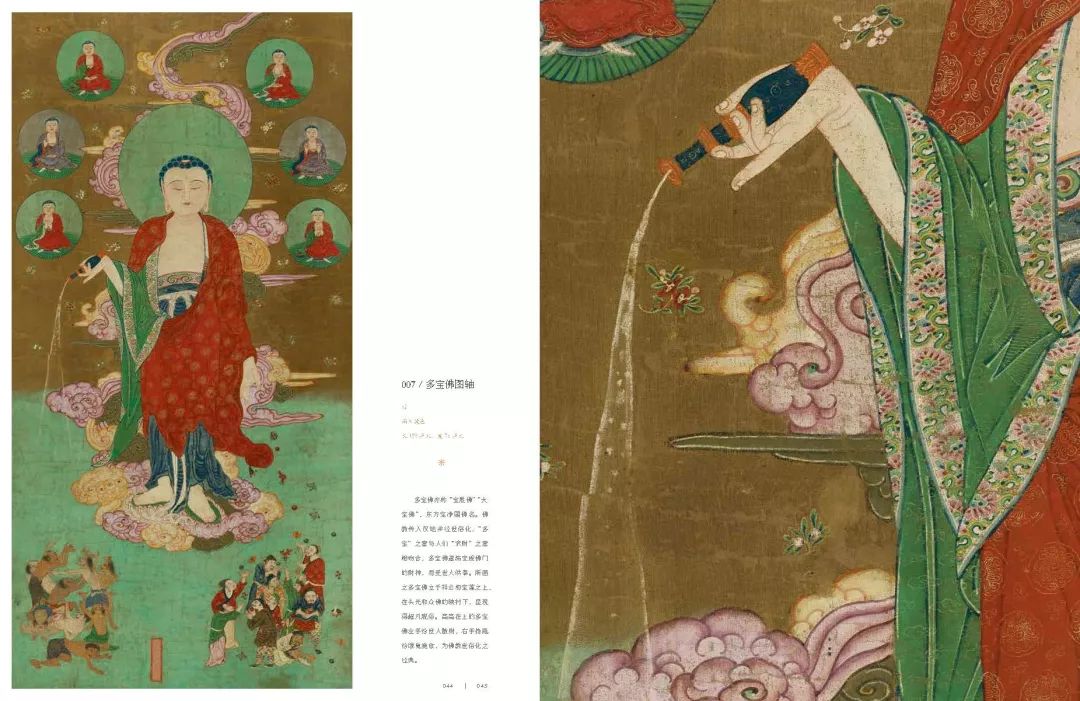

清,《多宝佛图》轴,绢本设色

清,《多宝佛图》轴,绢本设色(局部)

清,《接引佛图》轴,绢本设色(局部)

平成妙像

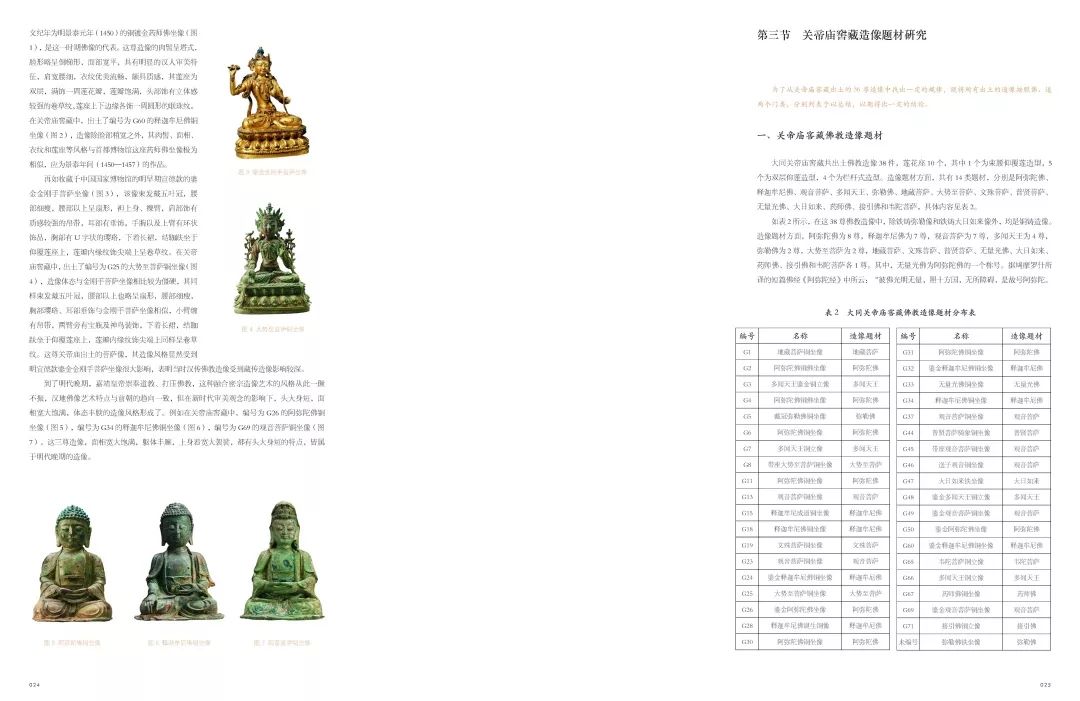

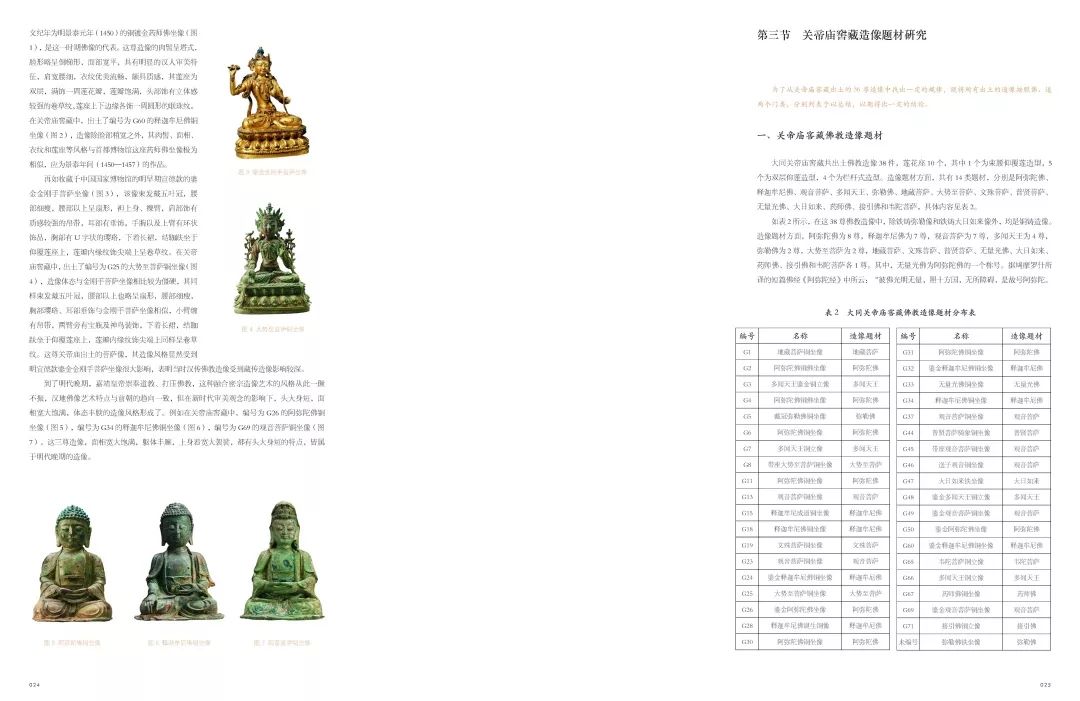

《平城妙像——大同关帝庙明代佛道造像窖藏》一册分为四章:大同的政治地位及其宗教历史背景;关于大同关帝庙的历史研究;大同关帝庙窖藏造像研究;大同关帝庙窖藏造像若干问题研究。前两章概述了古代大同地区关帝信仰崇拜的历史沿革,第三章介绍了4件大同关帝庙窖藏造像的铭文内容、供奉缘起、神祇题材和风格类型。最后一章,深入分析了窖藏造像瘗埋的动机和性质,以及佛道混杂现象背后的历史事件。

本册图录对大同关帝庙的佛道造像做了一个分期介绍,结合铭文、碑记和史料考证了造像瘗埋的动机和情境。此外,具体廓清造像的题材内容,并甄别造像的宗教属性和流派(密宗,净土宗等),以及山西域内特别是大同地区关帝崇拜的背景分析。

明,释迦牟尼佛坐像,铜

明,骑马关公像,铜

明,真武大帝坐像,铜

西京瓷韵

《西京瓷韵——大同市博物馆馆藏辽金元瓷器》体例与上述图录一致,分别介绍了辽金元各时期瓷器的生产样态,并着重分析大同窑系(大同窑、浑源窑、怀仁窑)兴盛的原因,并将其与北方其他窑系做比较研究,如磁州窑、定窑和钧窑等。最后,从手工业发展和物质传播的角度,阐述了大同窑系独特的装饰母题和创烧工艺对高丽和其他周边地区的影响。

金,酱釉剔花罐(左);金,茶叶末釉筒形罐(右)

辽,三彩刻花碟(左);辽,三彩刻花碗(右)

元,钧釉碟(左);元,钧釉碟(右)

辽金元时期大同地区的陶瓷生产具有鲜明的民族特色,器型宽博,釉色富丽。同时还受到汉地窑系(如钧窑)的影响,形成了风格多变和折冲的审美形态。

《大同市博物馆馆藏精品图集·第一辑》该系列丛书放眼于优秀文博机构的珍藏文物和展览陈列,在安徽美术出版社与大同市博物馆的精心合作下,向读者展示中国古代艺术的造型特色和审美趣味。

yzout

2024-12-04 21:55:24风山渐卦