1870年代华人在昆士兰北部白马河的淘金生涯

白马河金矿的发现与淘金热

昆士兰(Queensland)在1859年从新南威尔士(New South Wales)分离出来,成为独立的殖民地,成为当时英国在整个澳洲的六个殖民地之一,亦即华人通常所说的六省之一。在此之前,昆士兰的发展较为缓慢,开发主要集中于其东南部地区;随后才逐渐勘探中部和北部地区,以确定其整体的发展。北部地区虽然已经有部分被开发为牧场,但大部分区域,尤其是约克角(Cape York)半岛上广柔的热带丛林及其周边地区,还基本上属于未曾探明区域。换言之,就是白人殖民者尚未能踏足这个区域。由是,位于该半岛之白马河(Palmer River)金矿的发现以及由此引来的淘金浪潮,也带动了昆士兰北部的迅速开发。

1872年,昆士兰政府资助的韩威廉(William Hann)考察团,经过在约克角半岛半年左右的勘察,报告在白马河发现有金矿。[1]次年中,马立根(James Venture Mulligan)所率领的探宝团从白马河带回了可以获取厚利的102盎司砂金,引起轰动,[2]由此掀起了在澳大利亚新一轮的淘金热潮。

于是,一百年前发现澳洲的库克船长(James Cook)曾在约克角半岛的奋进河(Endeavour River)出海口停留处,就在当年10月下旬立即被辟为港口,成为进入白马河金矿区的集散地和中转点,被命名为Cooktown(库克镇,华人则称之为谷当埠)。那些在1850和1860年代在维多利亚(Victoria)和新南威尔士的淘金热中尝到过甜头以及未曾发过财而又心有不甘的老老少少,闻风而至,纷纷从澳大利亚的南边乘船赶赴谷当埠;而世界各地的人士在听闻白马河遍地是黄金的消息后,也日夜兼程,赶往澳洲,向谷当埠进发,以便尽快进入矿区,实现发财致富的梦想。到1874年2月,白马河矿区就已聚集有3000名左右的各色淘金人;已有60艘吨位不等的轮船进入了奋进河口。据报道,到1874年4月,在谷当埠及其周边,就糜集了4000人,有的住在刚刚搭建起来的房子里,有的则住在旁边临时搭建的帐篷里;到这时,官府已经批出了65张酒吧执照,还有30张正在审理当中;谷当埠街上已经有20家饭铺,12家大商店,20家小卖部,6间肉店,5间饼家,4家帐篷店,3家锡器店,7家铁匠锁铺,6间理发店;此外,诊所、药铺、装饰品商店、表店、靴匠铺、鞍具店等等,已经满街满巷。[3]

大批华人涌入

在涌往白马河的淘金热流里,也有大批华人。最早赶到谷当埠的,是在前述维多利亚和新南威尔士金矿区曾经与那些白人并肩战斗过的华人淘金工。他们在此前拼死拼活没有达成的梦想,自然也想在白马河金矿场上实现。[4]然而,数量更多的华人,则是直接从中国前来。事实上,白马河发现金矿的消息也在最快的时间内传到了香港,这里的商家马上意识到机会来临。香港的腹地是广东省珠三角地区,包括四邑,二十年前因澳洲淘金热而源源不绝地奔赴那些地方寻找机会的中国人,就是来自这里。于是,香港的商家,在散布利好消息给广东内地的同时,也立即备好货品,订好轮船,随时出发。那些眼瞅着早前同辈或上一辈乡人携金而还荣归故里的乡里乡亲,显然无法抗拒这赚钱翻身发财致富的机会,从东江、西江和珠江珠三角的各县市汇聚而来到香港。于是,从1874年开始,这一群群带着发财梦想的广东珠三角和四邑乡人,其中很多人是以赊单劳工的形式,[5]由香港的商家或各邑乡党(或宗族)首领带着,[6]一船接一船地驶抵谷当埠。[7]

仅在1874年和1875年,就有40000中国人在谷当埠登陆。[8]由于他们大量涌现,谷当埠上到处充斥着脑后带着一条猪尾巴辫子的中国人,而各种各样的中国店铺、客栈和鸦片烟馆也已经成行成市。当时在谷当埠,这些为白马河金矿区服务的各类中国人的数量有3000人左右,当地白人人口则只有2000人;但这些人更多的是进入白马河金矿区,有20000多人。[9]由于中国人实在太多,以致澳大利亚当地报纸用大标题触目惊心地写着:中国人大举入侵![10]由此可见,当地白人对来此与他们争抢财富的中国人的疑惧与排斥,也反映出中国人对财富的渴望所产生的巨大能量。

在金矿区的开采与所得

这大批的中国人涌入昆士兰,目标自然是淘金。因白马河金矿区主要是砂金,需要在河流的冲击层筛选和寻找,这正好是设备简陋的中国人所能充分发挥其才能的工作。他们中的小部分人在申请到必要的探矿执照后,便各自组织起一个个群体,分工合作,分片包干淘金。此外,因可以拿到的探矿执照有限,他们中的大部分人则经常跟在白人后面,在后者快速淘完一片区域转往下一个更加有前景的点开采后,迅速跟进,吃人家的残羹剩饭;而往往在这些地方,砂金有多层,有时候这些华人淘金工也会有很好的收获。他们就是这样沿着白马河以及周围的溪流不断寻找机会,反复淘金,以此实现梦想。

据相关的数据显示,白马河金矿区1877年到1880年度的黄金所得,分别是839000、120223、90000、65423盎司,显示出黄金获取量逐年下降。而这份统计表明,在白马河发现黄金后的24年里,该区域的黄金产量总共有1350685盎司。[11]资料显示,当时从各地奔赴白马河淘金的白人总计有二万人之多,上述黄金产量,主要是按照这些白人淘金工上报的数据统计出来的,并不包括人数超过白人淘金工一倍的华人淘金工所得。

然而,官方没有华人所得的数据。从当地的片段记录中。也许可窥一斑而观全豹。许多白人,尤其是在1870年代末期在白马河管理采矿事务现场的官员希尔(Hill)的回忆就认为,许多华人淘金工获利极大,他们至少将几千上万盎司的黄金通过走私的形式带回了中国。一位在白马河做生意的华商就曾经告诉过希尔,他在一个月内就通过自己的渠道将1000盎司的黄金送回国内。希尔以自己对中国人的了解,认为这位商人所说确属事实,而许许多多的华商也都在做着同样的事情。[12]对此,早在1876年,昆士兰当局就已经意识到,有相当多的中国人偷偷地将到手的黄金走私出境回国,需要对此设法阻止。[13]

另外的零星记录也很说明问题。1875年6月,几个有所收获的中国人就携带3000盎司的黄金在谷当埠乘船回国;[14]1877年2月9日,135名华人淘金工在谷当埠登船回国,携带黄金共计2000盎司;次日,又有80人结群登船离开谷当埠,随船携带1000盎司的黄金;同年7月21日,有60人结队离开谷当埠回国,随身带走了3000盎司的黄金;同年9月6日,另一组286人的华人淘金工群体也在谷当埠登船回国,他们随身带有2000镑现金和6121盎司的黄金。除了利用谷当埠港口出境,那些有所收获的中国人还在昆士兰北部的其它港口登船回国。据统计,到1877年6月30日的前六个月里,中国淘金工由这些港口带出的黄金达13139盎司。[15]以1875年黄金每盎司3镑17先令的价格来计,[16]上述中国人带回国的财富还是相当可观的。

在矿区面对的挑战

在白马河矿区淘金,自然环境的恶劣与热带丛林疾病袭扰是华人淘金工所要面临的一大挑战。

从谷当埠到白马河金矿区,相距约为200多公里。因其位于澳大利亚大分水岭西部腹地,山高路远,林深树密,原先并无路相通,1873年底当局派遣的筑路队才根据此前勘探者的足迹,在崇山峻岭中用刀辟出一条崎岖的山道。四年后,才将这条山道修整为可以用马车运输物品的山间马路,1880年正式通行,但路况亦不令人满意,仍然十分崎岖,常因大雨山洪遮断。在老淘金工谭仕沛(Taam Sze Pui)留下的自传中,对其1875年抵达谷当埠后前往白马河矿区的路程有过较为详细的描述,前后历时三个月,屡遇险情,备极艰辛。[17]他的记述,可视为当时成千上万奔赴矿区淘金华人的共同经历。

而在热带丛林里,各种蚊虫防不胜防;漫长雨季的暴雨山洪泥石流等,也常常导致生命流逝;而不明疾病流行,也使很多人曝尸荒野。

另一大挑战是随时可能遭遇到的土人袭击。

整个白马河及周边热带丛林地区是土著人的栖息地,当地土人远较其它地区者好斗与凶残。在金矿发现之前,只有一位白人探险家在1840年代抵达这里,但他没有能活着出去,被土人杀死。当大批淘金者开始进入这里后,土人的生活受到干扰,其固有领地受到侵袭,他们便对入侵者展开了疯狂的袭击。在1873年底谷当刚刚建埠,就有一批白人淘金者迫不及待地进入白马河矿区,希望能先声夺人,拔得头筹,但他们很多人不久就狼狈地退出,部分是因热带雨季难以开采,部分则因受到土人不断袭击,有人为此丧命,还有一些人就此失去了踪影。据报,有一夫妇带着幼儿,在密林水边宿营时被土人突袭,丈夫被杀,幼儿被摔死,脑浆溅洒在树干上,而妻子则被就地分尸烹食。真是骇人听闻。[18]

人数众多的中国人是土人的主要袭击对象。前往白马河矿区路途崎岖,土人往往埋伏于险要处,待成群结队带着斗笠挑着箩筐的华人抵近时突然袭击,投掷长矛、发射毒箭,许多华人由此被杀死。在通往白马河的小径上有一险峻隘口,称为鬼门关(Hell‘s Gates),华人常常在此被袭杀。原因是经长途跋涉,此处又是上坡,快到达隘口时人皆筋疲力尽,加上没有十分有力的武器(只有鸟铳、铁铲和长刀),难以抵御土人以逸待劳、人多势众的突袭。据报道,1876年,华人淘金工一次就有30多人在此丧生。[19]而在淘金场,土人也经常袭击华人,造成许多死伤。而那些人数稀少的菜园工人甚至行旅客商,也常常受到攻击残杀,有的人被掳走之后便再无踪影。[20]

事实上,这些被土人掳走的华洋淘金工,大都成为土著食人族的美餐。早期,有白人被土人杀死吃掉的例子。[21]但据土人说法,他们更愿意吃华人肉,将其称为“Long pig”(长猪),因为白人肉吃起来太咸了些,而华人肉吃起来就跟猪肉一个样。[22]刘渭平教授在其早年研究澳洲华人史的著作中也披露,“在澳洲内陆某地近年发现穴洞多处,洞内白骨山积,叠叠者皆土人食余之残屑。细察之,则腿骨多折断。亦有无足者,似皆刖刑之余。初不解其故。及后,有一年老土人告云,该地土人于擒获华人后,虑其逃逸,辄先断其足,弃置山穴中。华人痛楚哭号,然不得死。土人则逐日择其一二,曳出宰割,以供大嚼。故华人之被擒而死者多无足。”[23]

中国淘金工面临的最大挑战是遭受白人和政府歧视。

淘金需要申请探矿执照,但政府将执照大部分核发给了白人,只有少数华人拿到了执照,这首先就使得华人在淘金场所方面处于不利地位。前面提到的许多人只能跟在白人后面吃白人的剩饭,即在他们丢弃的矿场和矿坑中继续开采,就是没有执照的结果。也正因为这个原因,许多白人在前往新的矿场淘金无果后再想回到原来丢弃的矿坑继续开采时,已经无法如愿,从而对中国人心生怨恨;加上前来淘金的中国人源源不断进来,人数远超白人,抢了他们发财致富的机会,他们便不断造舆论,向政府施压,要把这些中国人赶回去,并限制其他的中国人进来。于是,1877年9月1日昆士兰殖民地政府立法通过中国人移民法,禁止中国人进入新的金矿场。[24]无论这一立法是否得到认真实施,但显然是为日后昆士兰白人不同阶层的排华开了先河。[25]

在白马河矿区,还有一大问题是华人淘金工的内卷。

这些淘金工虽然来自珠三角和四邑地区,但各个县邑有差异,甚至还有许多小方言,从而形成了不同的团体和帮派,或者各种不同性质的堂口;加上在白马河金矿发现之前几年刚刚结束的在四邑和珠三角地区发生的历经十余年土客械斗所带来的发散效果,[26]其相互间的仇恨隔膜继续在海外的淘金生涯中发生作用。由是,不同群体间的摩擦时有出现,尤其是在淘金的地盘争夺上更是如此,甚至导致大规模的群殴械斗,伤亡惨重。

如前所述,这些中国人都群体性地在不同的地段淘金,分工合作,但往往他们的地盘相连。如果相连地段没有什么金可淘,那自然相安无事;但如果该处金苗旺盛,就会成为双方争夺之处。如果这些群体的首领能够协调好,则是幸事,大家利益均沾;但如果谈不拢,那就会从底层互相找茬发展为群殴械斗。早在1850-1860年代在维多利亚和新南威尔士的金矿场上,这种现象就已存在,比如金矿场上的堂口之争而导致械斗。[27]1857年6月,在维多利亚西北部靠近新南威尔士的沙溪金矿场(Sandy Creek goldfields),两群中国人为争夺发现金块的场地大打出手,以竹竿、铁锹等相互攻击,许多人头破血流;而一旁的白人也加入弱势一方,趁势争夺储金场地。随后,两帮中国人次日又合力对白人出手,以期夺回这块储金场地。[28]同年8月,在坎贝尔溪(Campbell’s Creek)金矿场,一帮统称为“广府人”的群体,与另一拨则称为“香港人”的群体,也为争夺地盘大打出手,场面骇人。[29]1861年新南威尔士兰坪平原的排华暴乱,2000白人矿工驱赶殴打1500华人淘金工,后者毫无还手之力,死伤惨重;[30]但同时期里在兰坪平原上的索法拉镇(Sofala)附近,中国人自己之间的帮派械斗,就比对付白人矿工的攻击要凶狠得多。此处的广府人和香港人也是相互之间看不顺眼,总是找茬挑衅,冲突斗殴,甚至购买枪支,制造兵器,对帮内人员予以排兵布阵的训练。此事经当地警察和白人团体多方干预调解,最终没有酿成大规模流血械斗。[31]但在白马河金矿区,这样的帮派导致的严重流血冲突终于爆发。1878年8月,约4000名号称是“澳门人”的群体与6000名的广府人群体在白马河矿区的中心地带,因地盘和利益之争,在营地附近以来复枪、木棍、铁棒、铁锹、斧头和长短刀具展开大规模混战,杀得天昏地暗,总计死伤200多人。直到大队警察赶到,强力介入,将双方首领召集协商,才最终结束这场冲突。[32]

白马河矿区,气候炎热,环境恶劣,也有一些中国人淘金运气极差,没有什么收获,甚至处于饥饿交迫之中。为此,他们就铤而走险,不仅抢劫同胞,[33]也抢劫白人矿工(同样也有白人矿工抢劫华工),甚至与白人矿工斗殴,杀死白人店主抢劫财物事情发生。[34]因此,当地法庭经常为此审判这些华人淘金工。[35]

淘金热消退后的出路

白马河金矿的淘金热只是持续了几年,到1882年后,砂金已经基本淘完,只剩下一些岩层中的金矿脉可以开采,因此,大批人员因无以为继而陆续离开。原先一度繁荣高峰期人口超过二万的淘金中心区Maytown(梅镇),刚刚通过了市镇建设蓝图,因人口迅速降至千人左右,且人口还在萎缩,也就只能停留在纸面上。只有少数的中国人继续坚持在美镇,直到1940年代该镇最终废弃。

其余的那些华人淘金工,除了部分满载而归或者一无所获而返回家乡者之外,那些还留下来的华人,部分去往白马河矿区周边地区仍在开采的金矿和其它矿场,主要部分则向南面发展,成为昆士兰北部地区种植业如香蕉、甘蔗、玉米等大型种植业的开发者和种植者,同时在这一区域种植蔬菜,开设店铺,是该地区农业和商业得以迅速发展的建设主力军。[36]

简言之,白马河淘金热是昆士兰北部得以迅速开发的契机,也是中国人大举涌入这个英国殖民地的时期。中国人不仅是白马河淘金热的主力,也是昆士兰北部难以开发和商业网络建设的先锋和重要力量。

12-01-2022

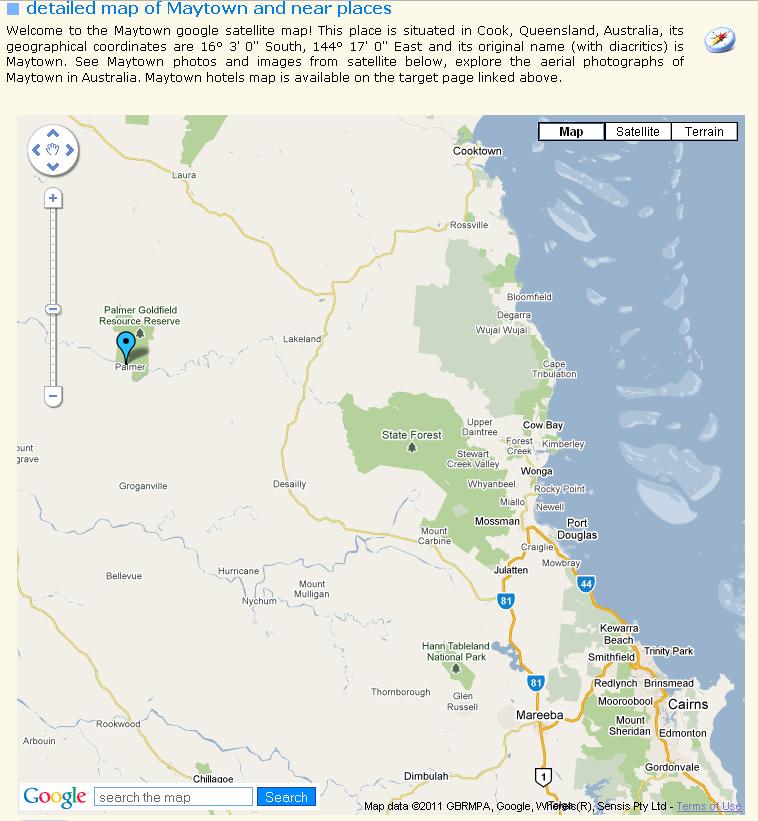

地图:白马河矿区在昆士兰的位置。

昆士兰北部谷当埠(Cooktown)和坚时埠(Cairns)到白马河金矿遗址(Palmer goldfields)梅镇(Maytown)的地图。

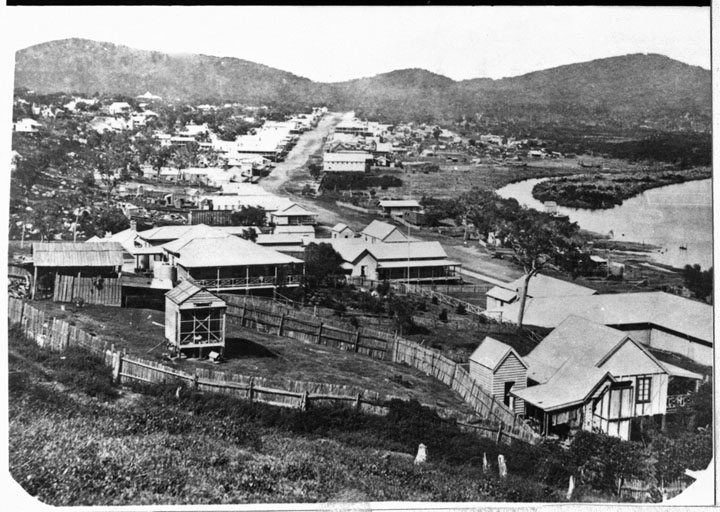

1880年代的谷当埠(Cooktown)一瞥。

卡通画:1875年华人登陆谷当埠(COOKTOWN)情景。

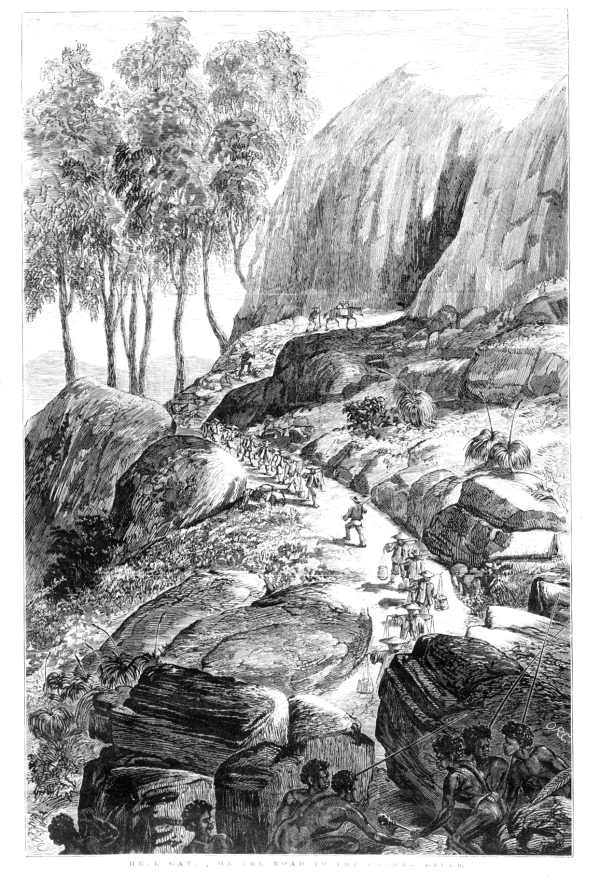

卡通画:1875年,大批华人淘金工在通往白马河金矿区(Palmer River goldfields)的途中。

卡通画:土著在通往白马河金矿区途中的鬼门关(Hell’s Gates)准备伏击华人。1876年。

卡通画:昆士兰土著在吉尔伯特河(Gilbert River)矿区攻击淘金的华工,1873年。

[1] Peter Illingworth Taylor and Nicole Huxley, A re-examination of William Hann´s Northern Expedition of 1872 to Cape York Peninsula, Queensland, Historical Records of Australian Science, 2021, 32, 67–82 (Published online 27 November 2020). https://doi.org/10.1071/HR20014

[2] “The Miner”, The Queenslander (Brisbane, Qld.: 1866-1939), Saturday, 11 October 1873, Page 6.

[3] Bartle Frere, “Palmer Goldfield”, Townsville Daily Bulletin (Qld.: 1907-1954), Friday, 4 January 1946, page 2.

[4] 早在1874年3月,白人抵达谷当埠时,就发现已经有好几家中国菜园在那里为来到此间的各色人等提供上好生鲜蔬菜。这一事实显示,他们至少是在1973年底谷当建埠时就已经来到这里并租到了土地经营菜园。见:”News from the Palmer”, Northern Argus (Rockhampton, Qld.: 1865-1874), Saturday, 14 March 1874, Page 3.

[5] 赊单制华工,是指那些由船家或商家代为垫支船费,签订合同,到达目的地后一每月工钱分期还债的华工,亦属于契约劳工。相关研究详见:刘卓:“契纸公民”现象的种族主义根源. 《辽宁大学学报(哲学社会科学版)》第37卷第6期(2009年11月),页85-88。

[6] “Hongkong to Cooktown in a Chinese trader”, Warwick Argus and Tenterfield Chronicle (Qld.: 1866-1879), Thursday, 5 July 1877, Page 2.

[7] “Landing Chinese at Cooktown”, Illustrated Australian News for Home Readers (Melbourne, Vic.: 1867-1875), Monday, 17 May 1875, Page 74.

[8] Ivan Glenville, “Chinese hordes swept down on the North”, World’s News (Sydney, NSW: 1901-1955), Saturday, 27 June 1953, page 12.

[9] The Vagabond, “Chinese Sketches”, Argus (Melbourne, Vic.: 1848-1957), Saturday, 17 September 1881, page 4.

[10] “Chinese invasion at Cooktown”, The Australasian Sketcher with Pen and Pencil (Melbourne, Vic.: 1873-1889), Saturday 12 June 1875, Page 47.

[11] Bartle Frere, “Boom days at the Palmer (1873-1880)”, Townsville Daily Bulletin (Qld.: 1907-1954), Wednesday, 2 August 1950, page 4.

[12] 同上。

[13] “Chinese on the northern goldfields”, Queenslander (Brisbane, Qld.: 1866-1939), Saturday, 15 July 1876, page 27.

[14] “Chinese view of the Chinese in Australia”, Queenslander (Brisbane, Qld.: 1866-1939), Saturday, 19 June 1875, page 3.

[15] Bartle Frere, “Palmer Goldfield”, Townsville Daily Bulletin (Qld.: 1907-1954), Friday, 4 January 1946, page 2.

[16] “Price of gold at the mint”, Argus (Melbourne, Vic.: 1848-1957), Friday, 14 May 1875, page 7.

[17] My Life and Work. Taam Sze Pui, 1925, pp.11-24。

[18] “The Old Palmer Road”, Cairns Post (Qld.: 1909-1954), Saturday, 9 February 1946, page 7.

[19] Ivan Glenville, “Chinese hordes swept down on the North”, World’s News (Sydney, NSW: 1901-1955), Saturday, 27 June 1953, page 12.

[20] “Maytown”, Queenslander (Brisbane, Qld.: 1866-1939), Saturday, 7 January 1888, page 8.

[21] “The Old Palmer Road”, Cairns Post (Qld.: 1909-1954), Saturday, 9 February 1946, page 7.

[22] Ivan Glenville, “Chinese hordes swept down on the North”, World’s News (Sydney, NSW: 1901-1955), Saturday, 27 June 1953, page 12.

[23] 刘渭平:《澳洲华侨史》,香港:星岛出版社印行,1989年,第81-82页。

[24] “Chinese Immigration Bill”, The Capricornian (Rockhampton, Qld.: 1875-1929), Saturday, 1 September 1877, page 3.

[25] “Anti-Chinese Legislation”, The Capricornian (Rockhampton, Qld.: 1875-1929), Saturday, 15 December 1877, page 2.

[26] 关于1850至1860年代的股东土客大械斗的详细研究及其影响,参见郑德华:《土客大械斗:广东土客事件研究1856-1867》,香港:中华书局,2021年。

[27] “The Chinese Tong Movement”, Northern Territory Times (Darwin, NT: 1927-1932), Friday, 12 April 1929, page 10.

[28] “The gold fields”, Portland Guardian and Normanby General Advertiser (Vic.: 1842-1843; 1854-1876), Wednesday, 8 July 1857, page 2.

[29] “Campbell’s Creek”, Mount Alexander Mail (Vic.: 1854-1917), Friday 14 August 1857, page 4.

[30] 详见:Carrington, Derek Leonard. Riots at Lambing Flat-1860-1861. Canberra & District, 1969.

[31] Will Carter, “Gold-mining days: At old Sofala, the Chinese Fossicker”, Lithgow Mercury (NSW: 1898-1954), Friday, 23 July 1937, page 5.

[32] “Chinese riots.—Reckoning the dead”, Newcastle Morning Herald and Miners' Advocate (NSW: 1876-1954), Thursday 29 August 1878, page 2; Ivan Glenville, “Chinese hordes swept down on the North”, World’s News (Sydney, NSW: 1901-1955), Saturday, 27 June 1953, page 12.

[33] 例如,一位名叫谭瑞(Tam Sie)的华商,在其自传中就提到他在1877年左右就在白马河矿区遭遇同胞抢劫而逃脱。见:Tam Sie. Memories of Tam Sie, 1875-1925. Held at the Mitchell Library, ML doc. 1532.8.

[34] “Maytown, Robbery and Murderous Outrage by Chinese”, Telegraph (Brisbane, Qld.: 1872-1947), Tuesday, 14 August 1877, page 2.

[35] “Maytown, December 26”, Queenslander (Brisbane, Qld.: 1866-1939), Saturday 7 January 1888, page 8.

[36] 详见:May C R. Topsawyers, the Chinese in Cairns, 1870-1920[M]. History Department, James Cook University, 1984.