字母同学是我生活中的好友。她成为我的朋友是天注定,因为我可以爱她的理由实在很多,比如她真实的言谈她漂亮的女儿她可爱的老公,甚至爱看她跟大侠抬杠俩人掐到两败俱伤的场景。我们一起带孩子一起看动画一起听音乐一起读圣经一起喝酒一起出门旅行,相识相交这几年当中,太多的事情都可以被我写成极其愉快的小故事,但是其中任何一件我当她是挚友的理由,都比不过我因为读书的共鸣而对字母产生的由衷喜爱。时间和篇幅都有限,单是有关我们读书的故事,也根本不可能尽述。那么就让我采用描写领袖人物的常用方式,着重写一下字母同学的几个光辉瞬间吧。

一、第一次握手

我们家阿小 J ,跟字母家阿小陶,当年上的是同一个幼儿园,由此开始了我们两家的良缘。起初不过是接送孩子时点下头的交情,不知怎么的,就熟络起来,不久就发展到一起撮饭饮酒看月亮,然后她们一家也开始来我们教会聚会。

那一阵子,我们每天白天都见面因为要接送孩子,每天晚上也见因为要凑在一起吃饭玩耍,周末在教会听讲道坐在一起之后吃午餐还是坐在一起,令我几度严重怀疑他们来我们教会,就是为了能在周末也见到我们。 不上学不去教会的节假日,我们自然也是两家一起出去旅游,去了很多的地方,关于西岸景色的所有回忆,几乎都闪烁着他们一家的倩影。 正是因为见面太频繁,照片们还很清晰,不过记忆的细节已经模糊一片。只有一个镜头,我怕是永远都忘不的了。那是在教会的饭桌上,我们不知怎么,头一次聊到了书和读书,这是我们之前没有触及到过的话题,我顺嘴说了一句“我还挺喜欢《红楼梦》的”。字母同学,她突然间就从椅子上跳起来,激动地抓住我正挖了满满一勺饭菜准备往嘴里送的右手,使劲握了握说:“我也是,我也是!” 好不容易等她平静下来,我把那勺被她抖落下来的饭菜重又挖了起来,本是想吃进去的,可是,悔不该在这个关键时刻,我又多嘴说了一句:“我也挺喜欢《上海滩》的。” 不过说句没骨气的话,虽然那口饭还是没吃进嘴里,当她再次握住我的右手的刹那,我心里其实也一样激动。自打来了美国,我结交的朋友里头,还从来没有一个人跟我有过这个方面的共鸣。总是学业、子女、信仰什么的,虽然也很投机,但是总觉得缺了点儿什么。字母同学跟我握手那一天,实在是个历史性的日子,在生活,而不是网络,的汪洋大海里头,我们都找到了一个读书的伙伴,那是一种非常突然非常惊喜的感觉,我在其他人的身上,从来没有体会到过。 当然了,事后我才知道,我那顺嘴的两个“挺喜欢”,跟字母同学的喜欢,是不可同日而语的。跟她一起看老连续剧《红楼梦》,她能在演员之前抢先背出每一句台词,只字不差!而《上海滩》,我重温的时候是很要讲究碟片质量的,她却可以对玻璃马赛克画面给予最大限度的宽容。这就是真喜欢和假喜欢的区别了。

二、像在恋爱

自从有了一个可以就读书作出交流的朋友,我的生活中仿佛多了一项读书的乐趣。只读书而不交流,跟只吸气不呼气差不多,在碰上好书的时候,能把人活活给憋死。

顺便提一句,我从前是不上网的,要不是字母同学的攒掇和鼓励,我到现在多半还是个网盲。不过在不上网的很长时间里,她几乎是我唯一的书友。每当我读到什么好书,立刻想到的一定是她,猜测她有没有读过,试着想象她会对某本书作出的评价。 印象最深的,是有一天半夜,确切地说是凌晨,我靠在床头翻书,读到王小波的早期作品《猫》,写的是关于作者发现人挖猫眼的事情。文章最后,王写道: 我也曾经是个孩子,可我从来也没起过这种念头。在单位里我把这件事对大家说,他们听了以后也那么说。只有我觉得这件事分外的可怕。于是我就经常和别人说起这件事。他们渐渐的听腻了。有人对我说:“你这个人真没味儿。”

昨天晚上,又有一只猫在平台上惨叫。我彻夜未眠,猛然想到这些事情都不是偶然的,这里边自有道理。

当然了,一件这样频繁出现的事情肯定不是偶然的,必然有一条规律支配它的出现。人们不会出于一时的冲动就去挖掉猫的眼睛。支配他们的是一种力量。

这种力量也不会单独的出现,它必然有它的渊源,我竟不知道这渊源在哪里,可是它必然存在。

可怕的是我居然不能感到这种力量的存在,而大多数人对它已经熟悉了。也许我不了解的不单单是一种力量,而是整整的一个新世界?我已经觉到它的存在,但是我却不能走进它的大门,因为在我和它之间隔了一道深渊。我就象那只平台上的瞎猫,远离人世。

第二天早上,我出去时那一只猫已经死了。但平台上不会空很久的。我已经打定了主意。

我背着书包,书包里放着一条绳子和一把小刀。我要到动物收购站去买一只猫来。当我把它的眼睛挖掉送上平台时,我就一切都明白了。

到那个时候,我才真正跨入人世。 当我看到这里的时候,是大约早上两点半钟,家里昏暗寂静,跟我内心的波澜形成强烈的对比。文章带给我的巨大冲击,让我觉得沉默是莫大的折磨。想了又想,最终还是理智战胜感情,没有打电话给字母同学。可是天知道我多么希望能够打电话给她啊,关于一本书里的一篇文章,我有好多的话要找她聊。 事后,我们在一家餐馆吃饭,印象里是火宫殿。字公坐在我旁边,忙不迭地伺候阿小陶。我硬是拖着他的胳膊,给他讲了这篇文章这个故事,告诉他说,我那天夜里前所未有地渴望跟他老婆讲话。不知道什么缘故,我那一席感慨竟然不是对他老婆说的,因此我也不知道字母同学最终有没有听说了这件事情。所以它其实是我的一个瞬间,不过它绝对是关于字母同学的一瞬间,是她的精神世界和我的精神世界暗流一般的交汇点。

三、无巧不成书

自从我开始在网上写东西,字母同学会时不常跳出来指点一二,然后消失很久,在网络上。在生活里我们照常见面,有时候扯扯闲篇,有时候匆匆打个招呼就说再见。不论是网络还是生活,我们交流当中最令我欣慰的内容,往往都跟阅读有关。同她,我几乎不需要问来问去,就有那个信心:她推荐我什么,或者我推荐她什么,要么是对方其实已经喜欢了很久但还没交流过的,要么是对方最终有一天会喜欢上的。各人在某个时间段的读书状态和喜好不同,但是那个交集是肯定的,不过早晚罢了。

而如果某个时间段里,我们正在读着同一本书,那就是额外的欣喜了。 比如那段日子里,我正听了老六的推荐,四下里搜寻一本叫做《查令十字街八十四号》的书,字母就把“ 84 Charing Cross Road ”交到了我手里;再比如我看童话看得入迷的那个时期,她也在重读《贫民区的猫》并且大发感慨;我摘抄史铁生,正碰上她刚刚重温了阿小铁生,来博客看我,大家喜出望外地说了一坨喜爱史铁生的话,方才发现,我们俩读史铁生,真是都通过出声朗读来欣赏他文字的韵律的!及至后来,我在《百年家族:徐志摩》的读书笔记当中,两个人正式就这一看法达成共识。

四、读书看性情

别看字母同学成天跟网上晃悠,却是绝少写贴子,独爱拍人板砖。好在少是少,她写过那几个小贴子,有两个我极喜欢,一篇是北京的树,一篇是老舍。老舍一文,是她跟人掐架的贴子,节选几段,全文连接在此:“又偏有倚,泪眼朦胧看老舍”。

你能指责老舍先生的天真吗?不管别人,反正,我不能。从老舍先生的角度,他看到了新生活,看到了新希望,看到了美和好。他就真心地相信,全心地追随,他本就是个热心肠的人啊。身在其中,他没有可能从更高的角度来审视,对于从来就不高瞻远瞩的老舍先生,不是什么希奇。最后的涌身一跳,也不一定就是个抗争的姿态,刚烈的性情,其实一直是随和的老舍先生的底色。二十年前说过的”嘉陵江又没有盖儿”,不过在一种更奇诡的情况下,更绝望的心态中,一语成谶。 这个世界 , 从来不缺高人,伟人,达人,妙人,却总是容不下真人。 真,天真的真。 老舍先生本已尸骨无存,却还有人要来个”锉骨扬灰”。可真够”幽默”,天性之凉薄,何至于此?对天真的大肆批判,尽情嘲笑,貌似反思,可那极度缺乏同情心的言语,岂不是和疯狂年代的思想轨迹同出一辙? 隔着长长的时间,远远的空间,我又算个什么,可以来说三道四。在精神上那么亲近的老人,凭我怎么说,都不是那么个意思,任人怎么写,都难免落入偏心私己一厢情愿的巢窠。可这心头涌起的一泡儿泪,总要找个地儿泄啊,虽然是”眼空蓄泪泪空垂”,虽然早已是京城旧迹已模糊,还是,起身肃立,遥向几十年前,千万里外的那一片水面,深鞠一躬。

二鞠躬

三鞠躬

礼成。送入天堂!

虽说吧,字母同学这贴,我鉴定下来,还是属于砖贴。不过这砖砸得好,读得到字母同学的真性情。

五、激烈战斗场面

随着彼此了解的增进,我和字母同学彼此看不顺眼的地方越来越多。比如我原先喜欢的她的真性情,就有很多特不招人待见之处。就说她对书的痴迷吧,竟然可以达到不可理喻的地步。我虽然也爱读书,但是除了几本定会反复阅读的书籍,基本不太抱着不撒手。我的观点是,好书就是要同人分享。她老先生可好,凡是看着好的书,要么藏着掖着,要么死把着不放,对其所有权她能誓死那么捍卫。我去她家玩儿的时候,偷偷去翻过她的书架,看到一些她小时候买的书,扉页上都赫然写着:“字母同学的书!”,言外之意就是:谁要敢偷谁就是小狗!

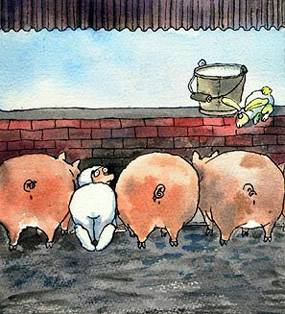

简直触目惊心。 就这么财迷一人,竟然还曾经送过我一本极 NB 的书,早年彩印英文版的《小王子》。这在我的眼里,几乎就是字母同学生命中最为光辉的一瞬间。当然了,她这么做,也是为了报答我送她的几本小书。我们之间在书上的争斗,跟在书上的友爱一样轰轰烈烈。没办法,谁让我喜欢上她了呢。喜欢一个人就是这样的,不能光喜欢她的优点。 看这篇文章的同学,如果您要是在湾区的某个旧书市上看见这么一个女人,怀里抱一个孩子,另外一个孩子站在地上,死死地抱着她的一条大腿,而她,正披头散发疯了一样地在书堆里刨吃,双眼充满了贪婪,那个,百分之八九十就是著名的字母同学了。

六、温馨时分

上个周末的晚上,我正在给孩子们念书,字母同学一通电话打来。是阿小 J 接的。电话交到我手里,听到字母的两句寒喧:“是谁接的电话啊?比你的声音温柔多了!”,接下来就直奔主题:“无名妹妹(她小我好几岁可总是无耻地管我叫妹妹),我今天去你的博客瞧你来的。一眼就瞅见那篇陶奇日记,太激动了!”

她这么两句,把我也弄得特激动,立刻扔下敖敖待哺的仨孩子,把自己反锁在房间里,兴奋地说了起来:“那本儿书你也看过啊,真好真好!到目前为止,还没人跟我说 TA 看过呢,想交流一下里边儿的内容都不成。印象太深刻了,尤其是她跟妈妈去逛菜市场,看完那段儿,我就闹着让我妈带我去买菜。。。” 当晚聊过,她还不过瘾,又在 我的老贴子“读读冰心的《陶奇的暑期日记》” 下头写了这样一条评论: 阿小名,时间过去那么久,我的评论你可能都看不到啦,呵呵,可我真想写两句啊。

前面同学因着你这博文,探讨了多么深刻而有意义的话题呀;我呢,却完全并仅仅因着你提拎出来陶奇而感动。许多许多年前的夏天,我也曾沉迷于这个小姑娘的世界 ---- 尽管同途殊归,我却没有培养出倾诉的渴望与表达的能力。而此前此后看过的冰心作品,推而广之,其他大小作家的作品,尤其是儿童作家的作品,再也没有一篇,象这个日记那样,简单朴实,有最不造作的童心童趣。在互联网不那么发达的时代,我仿佛找不到渠道重温,有时候,我都怀疑,冰心是否真的有这么一部作品,还是什么人假托她的名,抑或,就是我的一个梦。

好久没来你这里了,今天偶然进来,看到这篇博的题目,把我兴奋得!你也知道我泡在个读书论坛,少说也有三四年了,都没有人曾经和我共鸣这本书。阿小名,那一刻,我特别特别爱你,真的 ---- 所以决定,不计较你经常在我不在的时候,偷摸说我坏话,时刻不忘了损我两句的恶行了。 在我读到她这条留言的那一刻,我也特别特别爱她。因为她是唯一一个针对这本书给我留言的人,而我写这个贴子的目的,就是想要找个人,一起回忆回忆这本书,不然的话,我也总觉得它或许不过就是我童年的一个梦。

歌曲欣赏:朴树“那些花儿”

音效不太好,再贴个视频吧:

|