前文链接【到巴西去】“火”出圈的巴西街头涂鸦文化

身在海外的你,对唐人街一定不生疏。不仅如此,你还可能造访过波士顿的小意大利、洛杉矶的小东京、温哥华的小香港、迈阿密的古巴街以及明尼苏达的老挝集市。如果你到了巴西第一城市圣保罗,那么,日本本土外最大的日裔社区-日本城,也应该是你旅行菜单中的必备菜品。

我是带着很多问号来到被视为日本海外“最大号”的圣保罗日本城的。观光结束后,我发觉,在旧的疑问有答案后,新的问题又蹦了出来。

我自然是有备而来的。出发前,我和我的日本同事Takashi聊过这样的话题,“日本和巴西隔着广阔的太平洋,为什么巴西会有占人口1%的近200万日裔侨民呢?他们为何而去?又是何时去的?”这个问题挺复杂的,可以粗论,也可以洋洋洒洒地写成博士论文。一旦你弄明白之后,你就会对美洲历史进程中的一大块消化了不少。

让我们简单地“从前”一下子…

自1500年葡萄牙航海家Pedro Cabral登上巴西这块沃土之后,在这个新殖民地开垦农田或挖掘矿山的苦力们,一直在变换着肤色。第一批棕色皮肤的土著人,在殖民者奴役和天花病肆虐下,走向濒临灭绝之路;在接下来的三百年里,非洲黑奴一直在甘蔗种植园里,“锄禾日当午,汗滴禾下土",直到1888年废奴;紧接着到咖啡种植园做替补的是意/德/西的白人移民。然而,他们丰满的理想在骨感的现实面前也很快夭折了,那无异于奴隶般的恶劣生活、工作条件,令欧洲移民按下了暂停键。

那么,谁来这块急需开发的土地填补巨大的劳动力空缺呢?

巴西政府把目光转向了以农耕文明著称的东亚,并于1892年10月给予中国和日本移民许可。

大清政府断然予以回绝,原因之一是有前车之鉴。早年输送到美墨的华工,命运太惨了。时人有言,“每一根枕木下都有一具华工的尸骨。”

与此同时,正处明治维新时代的日本,因工业化的急剧推进,导致失去土地的社会底层农民生活在水深火热之中。巴西寻求农业劳力的需求,无疑是雪中送炭。焦头烂额的日本政府立马把移民政策当成纾难解困的求生草。巴日两国一拍即合,相见恨晚,好比是王八看綠豆-看对了眼。此后的三十年里,日本向巴西输送了约30万人口。

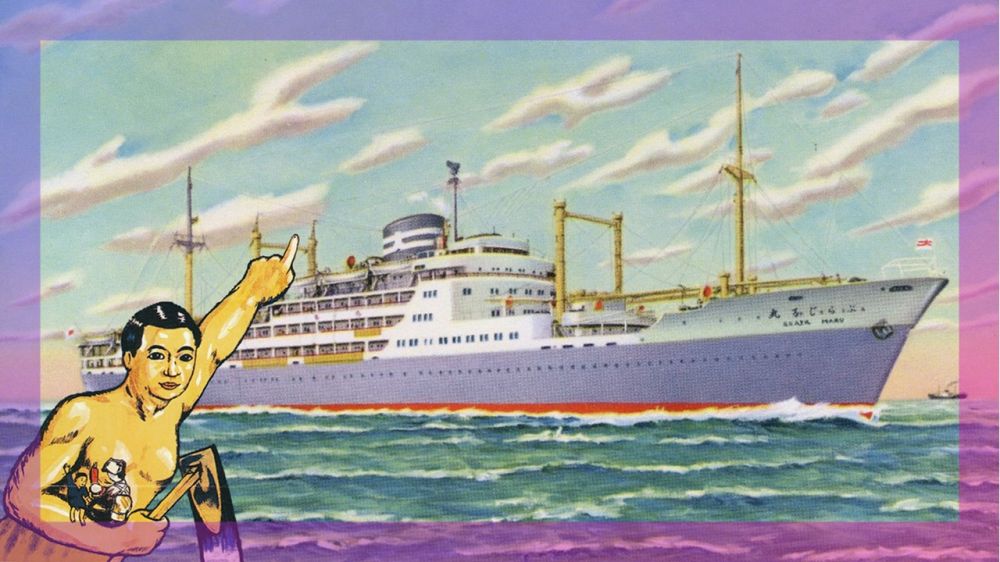

1908年6月18日,“笠户丸”号自神户港出发,经52天海上航行,抵达巴西圣保罗的港口。由165个家庭、781人组成的首批契约劳工,开始了在南半球的巴西梦。这一天被巴西指定为“日本移民日”。

船上学葡语 临时抱佛脚(1917)

在咖啡种植园里劳作的日本移民

了解了日本人远渡重洋、移居巴西的始末后,你就会以不一样的视角站在圣保罗的日本城所在地-自由区广场(Praça da Liberdade)上了。

2008年,日本天皇德仁到访圣保罗,参加日本人移民巴西的百年庆典。

2018年日侨移民巴西110年之际,真子公主在位于自由区的巴西日本移民历史博物馆参观,自由区广场上还为此立碑纪念。

本来“自由区”(Liberdade)是个挺好的名字,无论人身自由或经贸自由,自由,都是一个令人向往的闪耀字眼。但当我了解了“自由”背后的含义,我也是无语了。

眼前的广场被称为“自由区广场”是1891年的事,此前它有一个恐怖的名字-绞刑架广场 (Gallows Square),因为这里一直是处决奴隶和罪犯的场所(Field of the Gallows)。 对奴隶而言,死亡被认为是他们获得自由的唯一途径,故此谓之“自由区”。广场附近有一个埋葬被处决奴隶和犯人的公墓-受难者公墓(Cemetery of the Afflicted)。广场南面还伫立着一个有着与众不同名字的天主教教堂-绞刑者灵魂教堂(the Church of the Suffocated Souls),用以纪念在此地受刑的死者。

日裔民族是怎么和“自由区”挂上钩的呢?20世纪初,昔日的受难者墓地被开发改造成了住宅区。尽管房产质量低劣,但因设有地下室,适于多家庭租用,且地段好,租金低,吸引了日裔家族在自由区一带安家落户。

后来呢-豆腐坊、馒头铺、日式杂货店、亚洲小商场…相继出现;接踵而至的还有日语小学、日文书店、日系剧院…

再后来呢-大陆人、台湾人、韩国人纷纷涌入。如今把这一片称为“亚洲城”可能更贴切些。

后后来呢-虽然“日一代”的遭遇有太多的不幸,首批移民中约四分之三的人一年后都逃离了种植园,但他们最终还是在巴西扎下了根。一转眼,如今的日裔算是“日五代”了,也很难分清到底有多少的百分比来自日本血统。一方面,作为地道的巴西人,他们与祖籍国的距离越来越远;另一方面,日裔精英在巴西各个领域都如鱼得水,继续传承着日本人奋斗拼搏的血脉。

我不由地畅想起我们“华五代”的未来风貌。作为华一代,我们可以为自己目前“整体安居乐业,少数出类拔萃”的现状自豪。同时,也期盼华人的砥砺奋进基因是有生命力的,并且是可持续性的。

巴西日裔奧运铜牌体操选手 Arthur Nory(大矢川,左)

巴西知名日裔女演員 Sabrina Sato在本年度二月的巴西版《Vogue》(右)

如同华人街有牌坊、石狮迎客,日本街口的赤色鸟居也高调地欢迎着四海来宾。

日本街区的几条街巷都点缀着醒目的日式宫灯等各类和风元素,向每一个方向眺望,都会有日本卡通画跳入你的眼帘。道上的人流是摩肩接踵,熙来攘往;路旁的商铺是鳞次栉比,牌匾高悬。东方珠宝、豚骨拉面、漫画书店、功夫按摩……和华人街类似的熟悉标签,让我瞬间沉浸在人间烟火气里。

突然瞥见街边一块绿地,原来是一座微型日式造景花园(Jardim Oriental Liberdade),赶忙前往。不想里面是满满的朝圣人潮,完全不可能冥想和沉思啊。

和团员一起在Itiriki Cozinha Oriental吃了午餐。餐馆虽是日本名“一力”,其实是一家中日混搭的自助餐(pan Asian)。巴西自助餐的一个选项是,你可以挑选自己喜爱的食品称重付款,这样多少遏制了我们在Buffet店里表现的贪婪。

我把在圣保罗日本城拍摄的相片转给了同事Takashi。在表达了一番“羡慕嫉妒一点点恨”之后,他给我讲了巴西日裔侨民返日寻根的现状。

斗转星移,随着日升巴降,一批巴籍日本后裔返日寻根,类似我们的“海归” 。Takashi的家乡就有不少会跳桑巴的侨民,他们那里的公共场所都标有日葡双语。然而,“半同胞” 虽然流淌着日本的血液,却已很难融入日本社会,在求职、婚配上频频受挫,种种隐形歧视迫使他们重返巴西。

一个远离家乡的孩子,当他满怀希望返回灵魂故里时,却发现自己早已是故乡的异乡人了。听罢,有如南柯一梦,让人不胜唏嘘。

文已落笔,忽想起近来读到的与我们相关的两段历史,特录于此,共享之。

对中国人讲,日本人移民巴西还有些次生效应。

其一:当年,日军的铁蹄蹂躏香港时,却放过了咫尺之遥的澳门,所为何故?澳门是葡属殖民地,而二战中中立的葡萄牙是巴西曾经的宗主国,与巴西关系非同寻常。所以,巴西日裔相当于起了“人质”角色, 使澳门免受炮火。

其二:日本移民在植物园主要从事甘蔗、咖啡和棉花的种植。那时,巴西的农作物品种不到20种。勤恳务农的日本移民带来了自己家乡的瓜果蔬菜,极大地丰富了“菜篮子”。如今,巴西成了大豆生产大国,并源源涌向中国。无疑,这要归功于早年日本移民的贡献。

种植茶树、蔬菜、棉花,还养蚕,日本移民带来了巴西农业的变迁。

总之,世界是一张网, 环环相连,密不可分,无论是在时间轴,还是在空间轴上。

致谢网图和团友照片

|