芥川龙之介,这个名字在喜好文学的几代文青里,并不陌生。他的小说《罗生门》被黑泽明搬上银幕后,更是声名远震。“罗生门”甚至成了一个专属名词。他的短篇小说短小冷峻,以至于他在35岁盛年自杀,都成了文学史上津津乐道的话题。

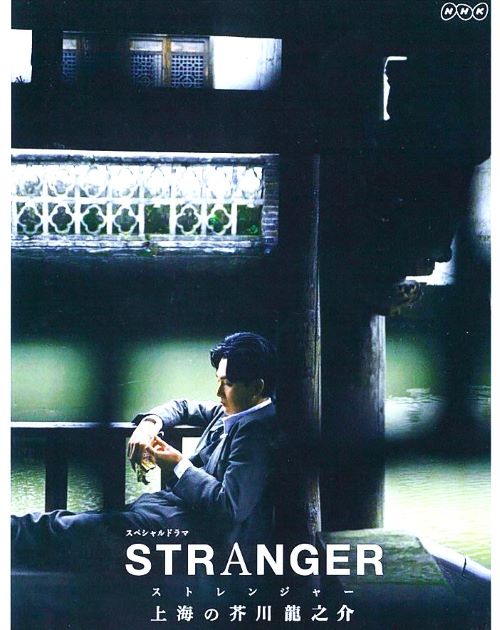

这里不想对大作家的作品妄加评论。只是看了日本NHK的纪录片《陌生人:上海的芥川龙之介》之后,颇有些感慨。

1921年,芥川作为东京《大阪每日新闻》的观察员来到上海,四个月的时间里,他游历江南,一路北上,最后到了京城,途经朝鲜回国。四个月里停留时间最长的是上海。回国后,根据自己的这段经历他写了《上海故事》(原名《支那游记》)。纪录片就是改编自他的这本游记。

20世纪20年代的上海什么样?我们不知道,能够在脑海里形成影像的主要是一些零零碎碎的黑白老照片,还有这些年以民国上海为背景的影视作品。但是,日本人却把1921年的上海拍成了我们未曾见过的样子。

刚到上海的芥川,眼里是一派的喧嚣、杂乱:人力车夫围着他们抢生意,马车与小汽车并行,红头阿三在维持治安,是我们不熟悉但是又很熟悉的中国式的拥挤、热闹,烟火迷离。镜头一转,就是另一个世界,身着长裙的贵妇西装革履的绅士在黑管萨克斯圆号长号的伴奏下翩翩起舞,芥川等人却讲着日语,这就是魔都中西杂糅的最初景象。

与现在国产影视剧那种高清像素的艳丽至极完全不同,随着芥川龙之介探访不同的社会阶层,不同的生活体验,影片变幻不同的色彩。在青楼,在戏院,在那些推杯换盏的酒席间,呈现的是一种金红色的奢华,充斥着纸醉金迷的幻像;在吸食鸦片的角落则是青灰色的昏暗,那是走进地狱深处的迷离。

最浓艳奢靡的堂皇,最肮脏破败的惨状,锣鼓声震耳欲聋的舞台,血腥残酷的游行与镇压,“栀子花,白兰花”,那在小巷回荡着的拖长尾音的沪语叫卖声,光怪陆离交织在一起,你不得不佩服,芥川能写出这一切,纪录片能拍出这一切!

虽然只是一部纪录片,短短的,70分钟出头,几个代表人物过目难忘。芥川龙之介见过李人杰——中共建党创始人之一,一大会址就是他的寓所。芥川对李人杰印象不错:说他的日语比日本人还好,李人杰对时政的抨击,也被他写进游记。你更忘不了那个叫露露的男妓,忘不了他倒在血泊里的样子,忘不了浸满他鲜血的饼干,如何被人虔诚地吞下去!

影片一开始,就是提着旅行箱的芥川走出上海火车站,掏出怀表跟海关的大钟对时,荧幕上打出这样一行字:“我没有任何一种良心,我拥有的只是神经而已”。

这算是这部纪录片的序言吗?

芥川龙之介的《上海游记》国内已经出版,很遗憾没有看过。据说文中充满了对他心目中那个中国的失望

1927年,35岁的芥川自杀,他穿着的浴衣是当年从中国带回的布料缝制的。

注:网络图片

|