作者:拾遗,按授权要求转载  不早熟,不是天才,但天才一定要晚成才好。

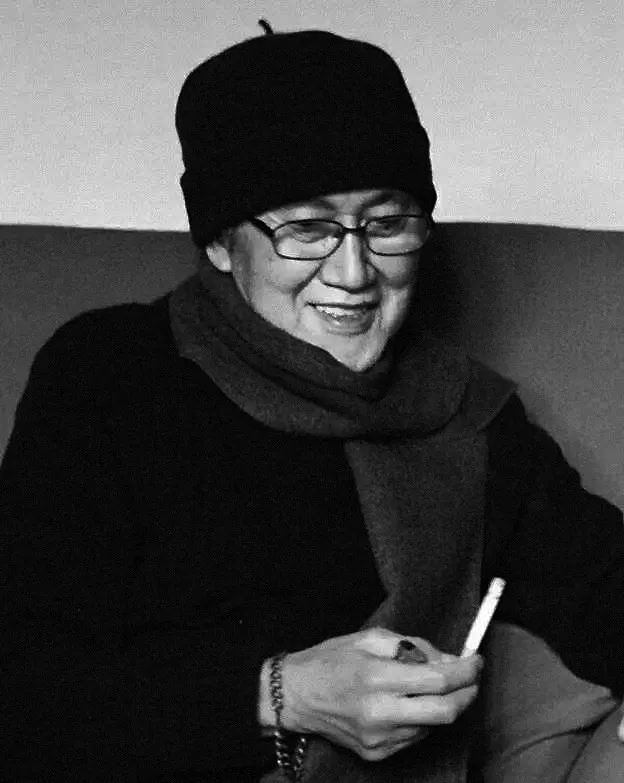

木心就是这样一位早熟而晚成的文学大师。 “你不遇到木心,就会对这个时代的问题习以为常。可等到这么一个人出现,你跟他对照,就会发现我们身上的问题太多了。我们没有自尊,我们没有洁癖,我们不懂得美,我们不懂得尊敬。”——陈丹青

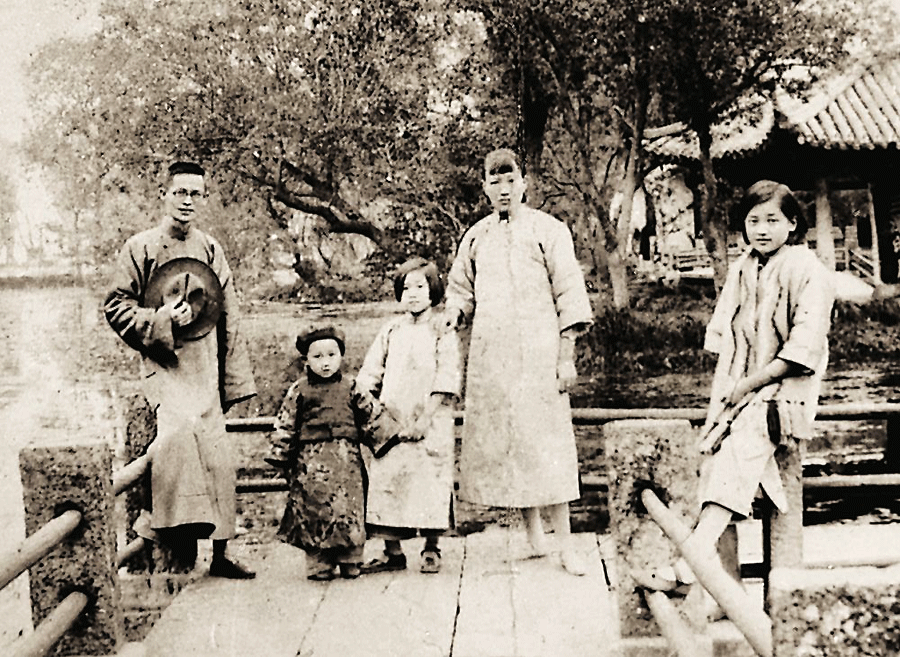

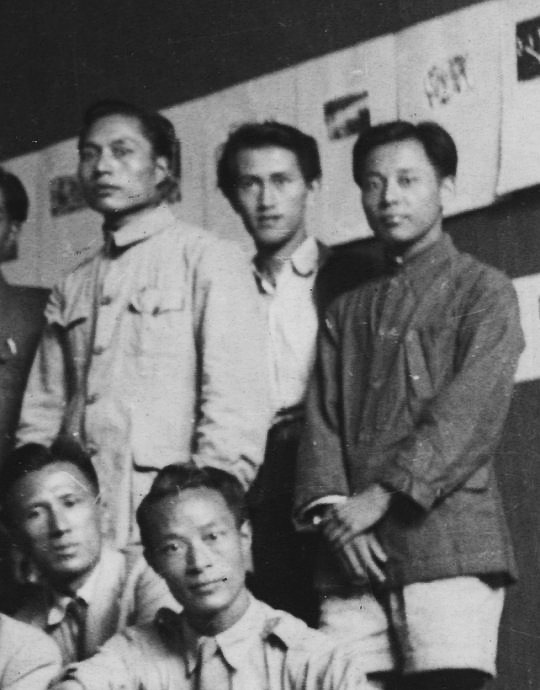

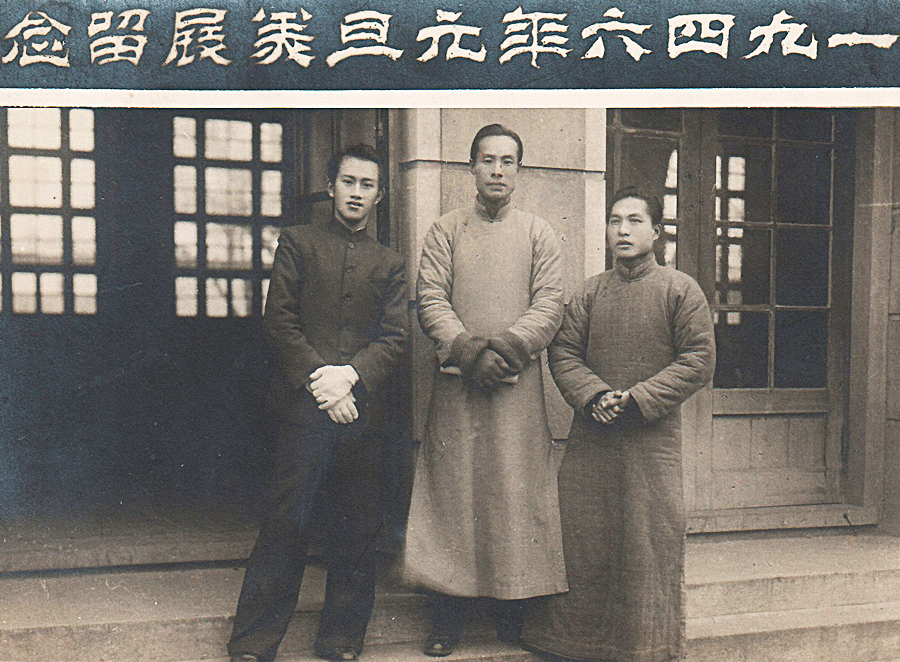

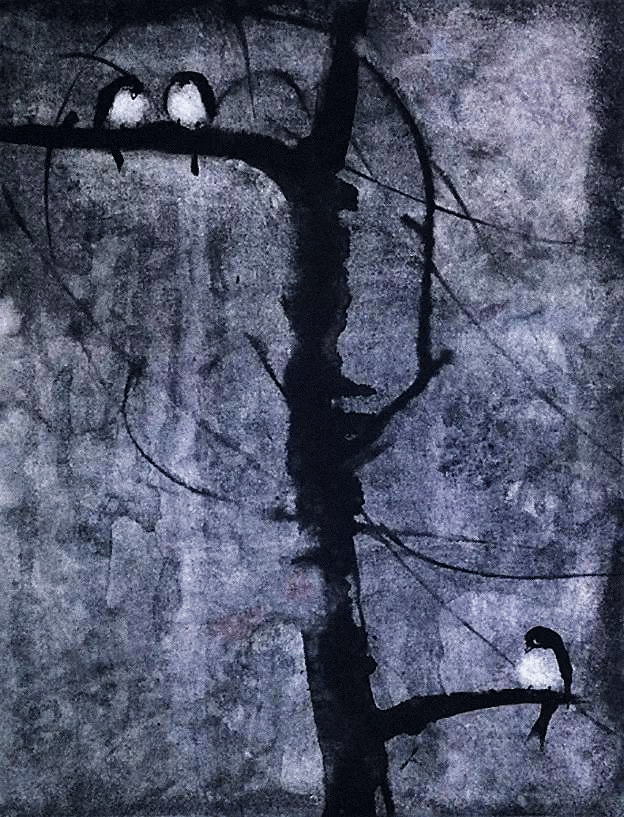

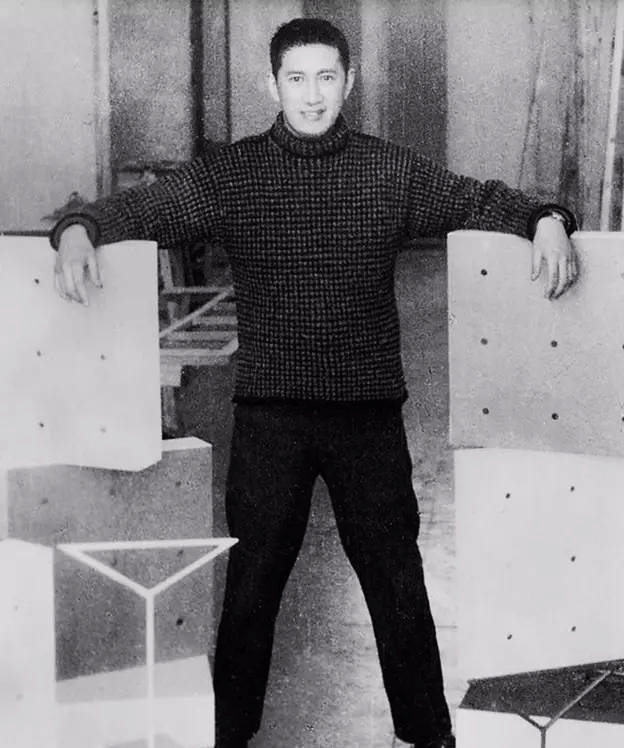

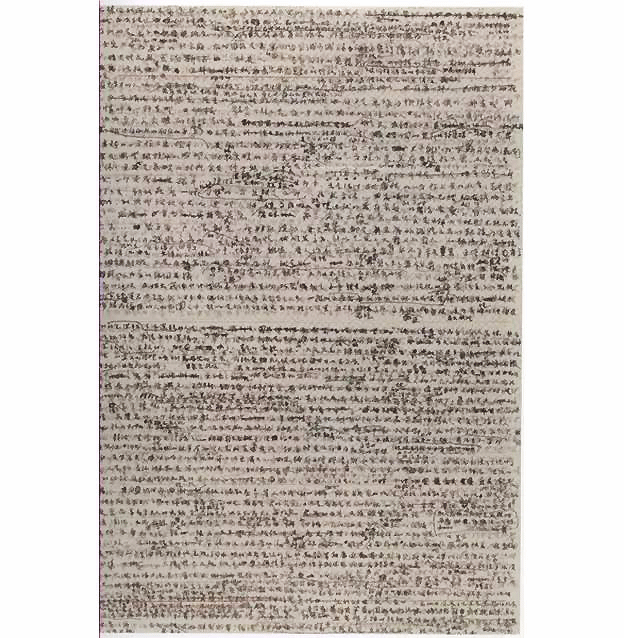

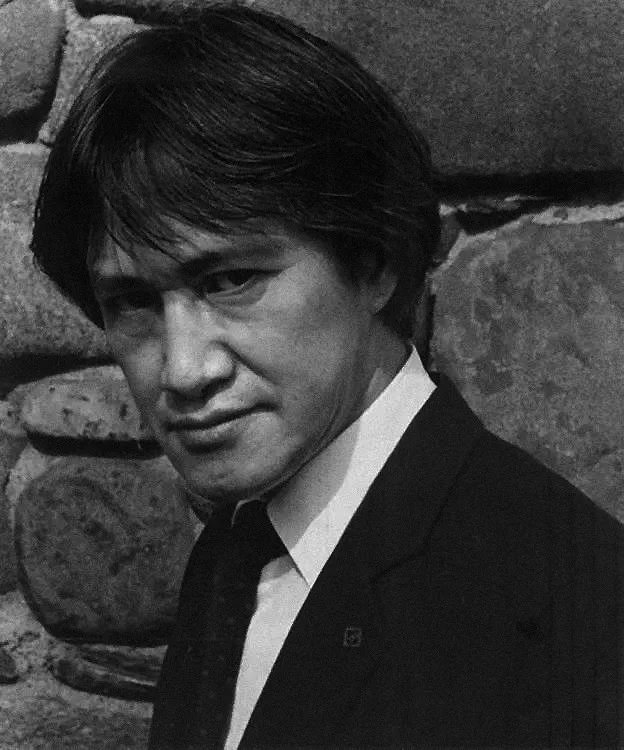

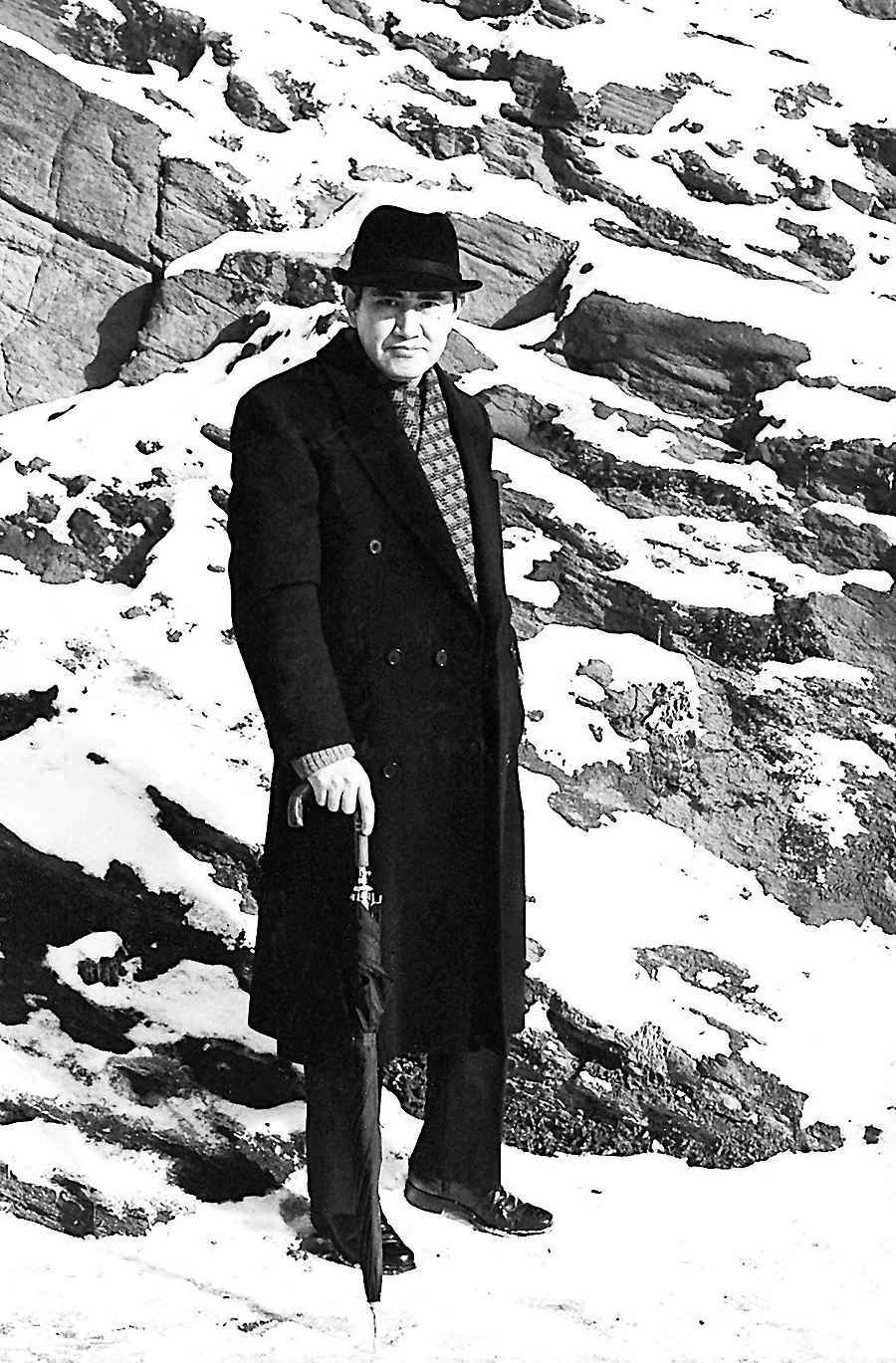

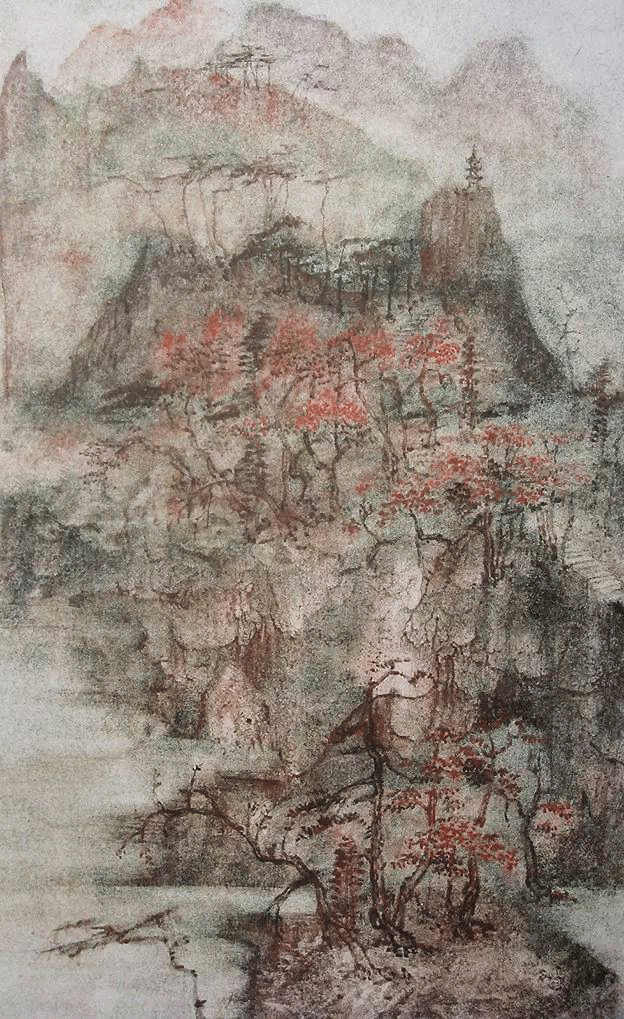

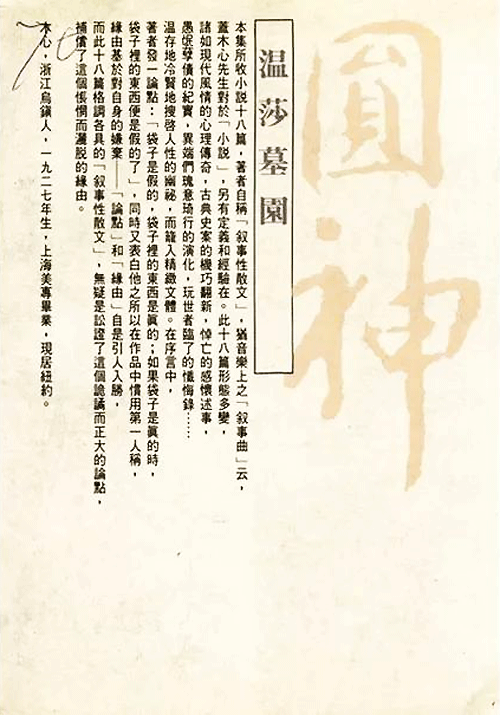

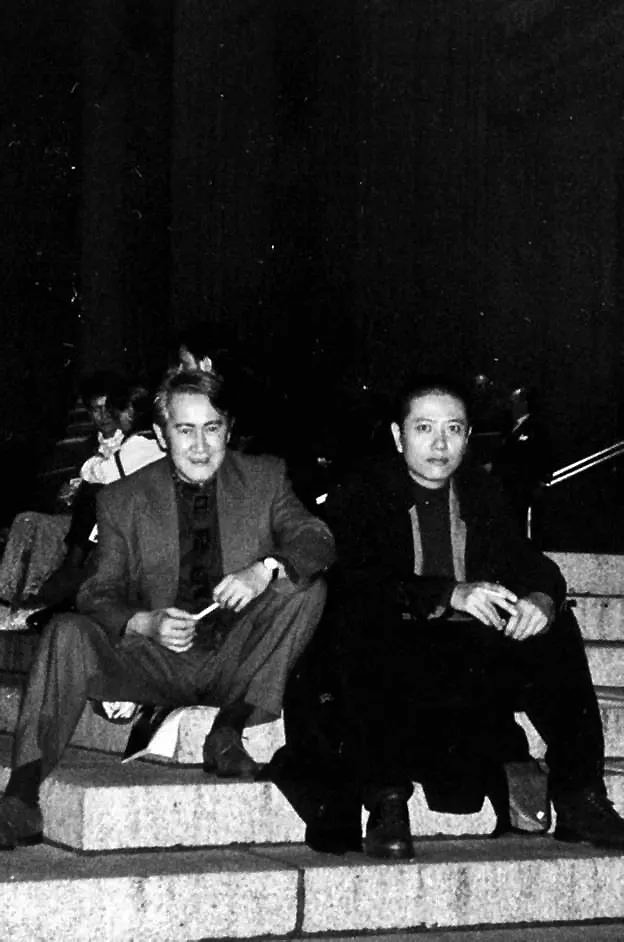

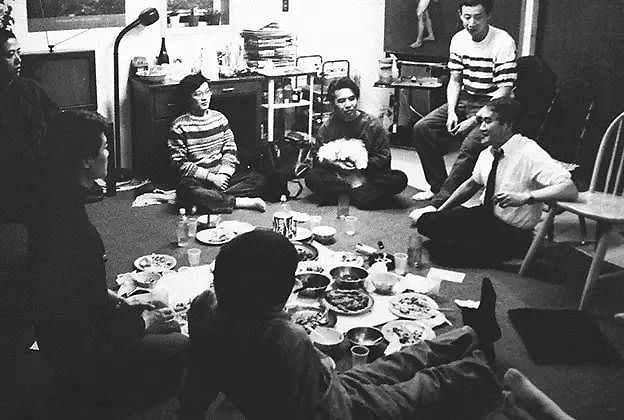

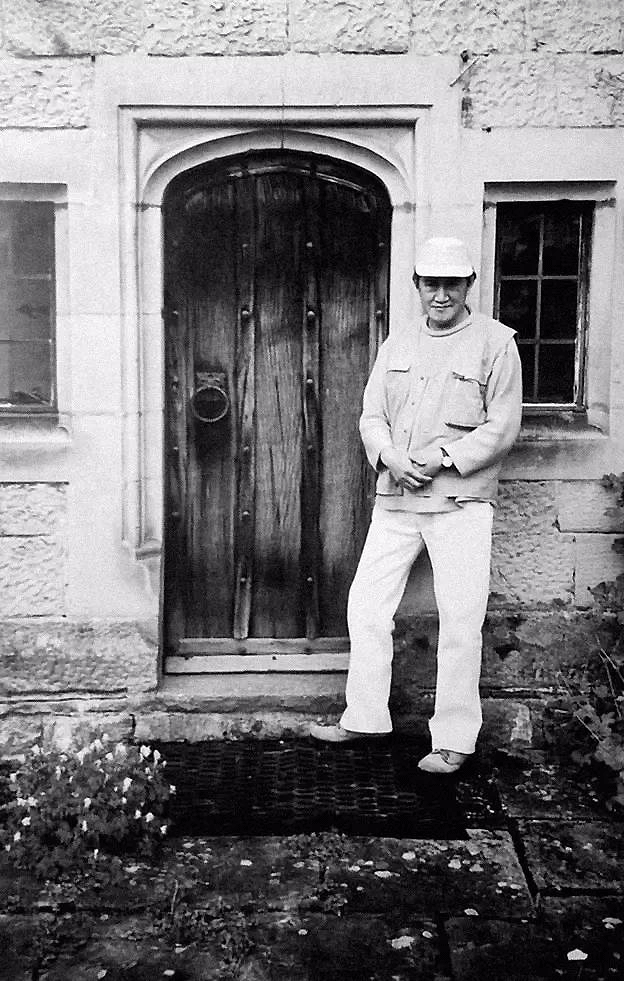

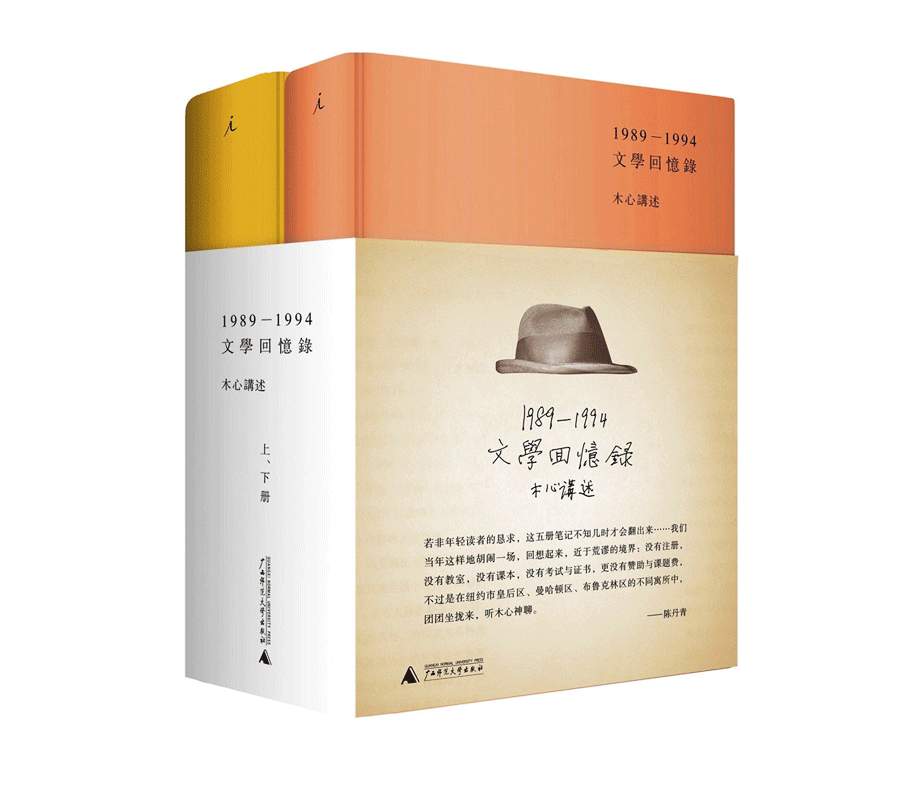

1 木心,本名孙璞,笔名木心。 1927年,他出生于浙江乌镇。 孙家乃望族,既是书香门第,也是工商世家。 木心小时候,家里佣人清洁厅堂, 换下案上宋瓷,摆上明代官窑。 木心母亲见了,赶紧轻声呵斥: “明代东西都拿出来了,快收回去。” 家境之殷实富裕,由此可见一斑。  木心一家(最小者为木心) 木心父母有很深的文化修养。 从小就教木心习读诗词歌赋。 木心因此爱上了书爱上了文艺。 1937年末,乌镇沦陷。 名门望族当时唯一能做的抵抗, 就是不上日本宪兵管控的学校。 外面战火纷飞,时事移转, 屋内书桌不乱,挑灯夜读。 看完家中书,木心又盯上了茅盾。 木心和茅盾是远亲,孙家和茅盾住在一条街上。 茅盾家,有一屋子欧美文学经典。 木心便常常去茅盾家借书看, 发现书有破损,还会精心修补好, 所以茅盾很高兴木心来家中借书。 “我如饥似渴,得了文学胃炎症。”  木心母亲 一次家宴上,亲戚长辈闲谈。 说到茅盾父亲死后,他母亲提笔做挽联。 有人说难得,有人说普通, 当有人说章太炎夫人汤国梨诗写得好时, 12岁的木心脱口插了一句: “写诗么,至少要像杜甫那样才好说写诗。” 亲戚长辈们闻之一惊。 “我少年时,江浙书香门第都已败落, 而富裕人家多数是醉生梦死, 少数热血青年则投奔革命,吴文化失去气候。 我的自救,全靠读书, 十三四岁时我已将《文学大纲》通读了几遍。”  木心(后排右二) 14岁那年,木心写了第一首白话诗: “时间是铅笔, 在我心版上写许多字。 时间是橡皮, 把字揩去了。 那拿铅笔又拿橡皮的手 是谁的手? 谁的手。” 从此他枕边就放着铅笔,天天写。 渐渐积多了,便投去报刊上发表。 有次寄出稿件后,木心卜了一签:小鸟欲高飞,虽飞亦不远,非关气力微,毛羽未丰满。 “好厉害!上帝在挖苦我。” 从此,木心便不再投稿而更加潜心读书。  2 家中本来的意愿,是想木心从商从政, 但木心毫无兴趣,他想成为一名画家。 抗战结束后,他遂考了上海美专, 跟着刘海粟先生学习油画。 但没过多久,他又转到杭州国立艺专, 追随林风眠先生研习中西绘画。 “觉得我的美学理念更接近林风眠先生。” 1947年,木心参与了反饥饿反内战学生运动, 上街头发传单,并制作反战宣传画, 因此而被开除学籍,并遭到国民党通缉。 迫不得已,木心只好避祸于台湾。 1949年新中国成立前,他才返回大陆。  木心画作 1950年,木心被杭州第一高中聘为教师。 “待遇相当不错,免费住的房间很大, 后门一开就是游泳池,学生也爱戴我。” 但是没多久,木心就辞职了。 23岁的他,做出了一个坚定选择——我要做一个真正的艺术家。 “现在生活虽好,但这是常人的生活, 温暖、安定、丰富,于我的艺术有害, 我不要,我要凄清、孤独、单调的生活。 艺术是要有所牺牲的。 如果你以艺术决定一生,就不能像普通人那样生活了。” 辞职后,木心带着书、画笔上了莫干山, 开始专心读书,专心写文,专心作画。  木心画作 窗外一白即起,入夜数烛才眠。 一个富家子弟就这样抛下温柔繁华, 跑到莫干山上做了一个苦行僧, 山上寒风刺骨,景致荒凉。 谁也不知木心是如何耐住寂寞的, 只知他在书桌上贴了福楼拜的一句话: “艺术广大之极,足以占据一个人。” 意思是:我甘愿被艺术占有。 随后几年,因为种种原因, 孙家家业一天天走向“穷途末路”, 1956年,为了生计,木心只好下山。 六年隐居生活,他写下若干短中篇, 积攒下十来本厚厚的文学手稿。  下山后,木心先是重返母校教书, 后进入上海工艺美术制品厂做了设计师。 “可以一边画画,一边写作。” 然而,他的厄运从此开始。 1957到1978年期间,他数度入狱。 他被关起来的原因是什么呢? 文革期间,陈伯达在会上嘲笑海涅。 木心实在气愤,就嚷嚷:他也配对海涅乱叫。 就这一句话,他被关进了漏雨积水的防空洞, 半年后转移到监牢时,关他的人想: “这小子该是爬着出来了吧。” 可他坐着,腰坚挺,裤子还有笔直的缝。  坐牢期间,让他写检查, 他倒好,将写检查的纸张偷偷省下来, 写满了他的小说和散文。 66张纸,每一张都两面写尽, 米粒大小,密密麻麻,足有65万字。 墨水快用光时,他故意“不慎”打翻。 看守凶巴巴地又装了一瓶来: “老老实实写,不深刻休想过关!” 他将手稿缝进棉裤,托朋友偷偷带出监狱。 直到1991年,友人才将手稿交给木心。 可惜纸张被光阴侵蚀,字迹模糊不清, 木心耐心辨认,也只录出三五篇短文。 在狱中,不光为文,木心还作曲。 他用白纸画了钢琴的琴键, 在暗夜里无声弹奏莫扎特和肖邦。 “白天我是一个奴隶,晚上我是一个王子。”  狱中手稿 坐牢期间,受尽折磨,断了两指。 但木心笑着,永远一副骄傲的派头。 在他写下的65万字手稿里, 没有含血愤天,没有涕泪控诉, 有的只是对美学和哲学的思考, 即便出狱后,得知母亲去世, 悲痛之后,也只是一句感慨:“诚觉世事尽可原谅。” 多年后,梁文道看到木心50岁照片时,啧啧惊叹: “你不觉得这个人像坐过牢似的, 从文革中结束改造回来的很多作家, 难免身子会往前驼下去,有点曲髅, 难免神情会有点沮丧、失落、惶恐, 但木心没有,他精气神很足,好奇怪好奇怪的一个人。”  文革期间,很多人自杀了。 但木心不欣赏这样的以死殉道, 而欣赏司马迁那样的以生殉道。 “文革期间,多少人自杀, 一死了之,这是容易的, 而活下去苦啊,我选难的。我以‘不死’殉道。” 后来,有人向木心提起这样的事, 木心回答:“你要我毁灭,我不!” 一个人,越没落时越见精神。 “我不能辜负艺术对我的教养。” “我是一个在黑暗中大雪纷飞的人哪!”  3 劳动改造12年。 人家都平反了,他迟迟没有。 后来才知道,有人担心: “他平反了,谁来扫厕所啊?” 1978年,木心遇见了生命中的贵人。 这一年,胡铁生当了上海市手工业局局长。 上台第一天,他把儿子胡晓申叫到身边: “我发现一人才,业务学识堪称一流, 但目前正在我的基层工厂打扫厕所。 我想把他调上来加以重用,你记住了, 万一我再出问题,你一定要把这事办好。”  1978年,木心平反出狱。 平了反,本该高兴才对, 但木心的心却似落入万年冰窖。 坐牢期间,他家数次被抄。 20本文字手稿,被红卫兵烧为灰烬。 “灰了心,决意从此只画不写。” 木心出狱后,被胡局长授命为总体设计(艺术总监), 授命负责筹建全国工艺美术展览会。 这个展览会后来办得非常成功。 随后,胡晓申创办杂志《美化生活》,邀木心做了主编。 接着,木心做了上海工艺美术家协会秘书长。 再接着,担任了上海市工艺美术中心总设计师。 然后,又做了交通大学美学理论教授。 再然后,成了主修北京人民大会堂的“十大设计师”。 木心的事业,一下辉煌灿烂起来。  木心出国前的住所 四年期间,木心成了设计界风云人物, 但就在这时,他作出一个惊人决定:“我要去美国。” 因为这四年里,他看见一个个有志青年, 熟门熟路地堕落了,变得虚荣入骨又实利成癖。 “他们忘却了违背了少年时的立志, 自认为练达,自诩为精明, 觉得从前太幼稚,现在总算看透了想穿了, 但就此变成了自己少年时最憎恶的那种人。” 木心不愿成为这样流俗的人, 他说:许多个人加起来,便是时代。 “我要在自己的身上,克服这个时代。” 所以,他在最辉煌时毅然选择了出走。 “我要养我的浩然之气,这股气要用在艺术上,不可败泄在生活、人际关系上”。  1982年,木心来到了美国。 初抵纽约,一位华人收藏家便瞄上了他, 主动站出来给木心提供住所, 交换条件是:每月以画相抵,替其捉笔为文。 这岂是木心所能接受的, 他立即搬出,租住进了著名的“琼美卡”。 琼美卡,即非洲裔与拉美人的杂居之地。 为解决生计,他只好去替犹太画商绘制波斯细密画。 在房租没着落的时候,他甚至卖过画。  但即便这样,他也活得尊贵。 自己裁剪制作衬衫、大衣, 自己设计制作皮鞋、帽子, 把鸡蛋做出十二种吃法。 把灯芯绒直筒裤缝制成马裤, 钉上5颗扣子,用来搭配马靴。 无论上班劳作多么辛苦, 下班一定将自己收拾得干干净净。 从极有限生活费中省出小钱慰劳自己, 买凯歌的葡萄干面包,买西海的生煎包子, 咬上一口,他立马像顽童般兴高采烈。 “吃了再多苦头,也要笑着活出人的样子。” 陈丹青问过木心:“怎么成为艺术家?” 木心回答:“连生活都要成为艺术。”  “莎剧,我看过五六十遍。” “《福音书》,我读过一百多遍。” “每次读都不一样,每次读都有新感悟。” 木心就这样过着看书作画的清贫日子。 金子,放到哪里都会发光。 终于,他的画逐渐得到业界认可。 1984年,他在哈佛大学举办了个人画展。 后来,一位大收藏家收藏了他的33幅水墨画。 木心的生计才从此“安定”下来。 再后来,木心画作被各大博物馆收藏,他成为20世纪第一位被大英博物馆收藏的中国画家。 耶鲁出版的《木心画集》,评价一直为“五星”。 在纽约呆了十多年的画家李斌说: “对于华人画家来说,差不多已经到顶了。”  金陵秋色 4 1982年8月,纽约地铁上, 陈丹青认识了木心。 “我认识的上海画家陪着他, 他看人的眼神,锐利,专注。” 当时,陈丹青等一帮画家, 正在曼哈顿一所美术学院留学。 “常逃出教室,聚在咖啡馆胡扯, 有时木心也在,谈吐非凡。”  1983年春,陈丹青阅读当地华侨日报, 突然看到了木心的文章《街头三女人》。 木心闲情之余,偶尔会做一点小文。 一读,陈丹青顿时惊如天人。 若提文学样本,必然离不了四个体系。 一是古典汉语体系,二是现代白话体系, 三是中国文学体系,四是西方文学体系。 而木心,创造了一种将西方文学与中国文学、古典汉语与现代白话水乳交融在一起的文字范本。 陈丹青立刻拨电话过去:“木心,你写得真好啊!”  木心最后十年使用的写字台 有人这么欣赏,木心高兴坏了。 他来到丹青住所,昏天黑地地聊。 吃了晚饭,两人又谈到凌晨两点。 然后,丹青送木心回到住所。 木心煮了两杯牛奶,两人便又聊上了。 分手时,已是清晨五点。 木心的写作兴趣,就这样又被唤醒了。 几乎每天,都要写一万字工作量。 “隔三岔五,他就带刚写好的手稿给我看。” 此后24年里,木心留下了一系列名篇: 如《林肯中心的鼓声》《温莎墓园日记》等。 文章一出,立马赢得西方读者的深刻共鸣。 他的多篇散文与小说被翻译成英语, 成为美国大学文学史课程范本读物, 与福克纳、海明威作品编在同一教材中。  这其中,最被大陆人所熟知的, 是刘欢演唱的那首《从前慢》: “记得早先少年时, 大家诚诚恳恳, 说一句,是一句。 清早上火车站, 长街黑暗无行人, 卖豆浆的小店冒着热气。 从前的日色变得慢, 车,马,邮件都慢, 一生只够爱一个人。 从前的锁也好看, 钥匙精美有样子, 你锁了,人家就懂了。”  1984年,在陈丹青等人引荐下, 木心认识了一个台湾画家。 这位画家把木心推荐给了台湾诗人痖弦。 当时,痖弦正在筹备《联合文学》创刊号。 《联合文学》后成为台湾的一面旗帜。 痖弦见到木心作品,顿时如遭雷击: “这是张爱玲、周作人的等级。” 那一年《联合文学》创刊号, 云集了港台及海外知名华语作者, 但第一主角,却是木心。 创刊号为木心特设了“散文展览”专号, 题名为《木心,一个文学的鲁滨逊》。 痖弦击鼓吟诵木心的《林肯中心的鼓声》, “因为太用力,手上的皮都磨破了。”  随后,洪范、圆神、远流等出版社, 一气出了木头的12本书。 木心在文坛甫一出现, 即以迥然绝尘、拒斥流俗的风格, 引得台湾读者人人争问:“木心是谁?” 无巧不成书,1984年, 《倾城之恋》被上海《收获》杂志刊载, 张爱玲极其震撼地重返大陆阅读视野, 作家阿城还误以为她是躲在上海里弄的高手。 而同一年,真正长期隐在上海里弄的木心, 以一个“局外人”的身份也惊震了整个台湾。  但木心作品真正回到大陆,已是2001年。 那一年的《上海文学》,刊发了木心的《上海赋》。 作家陈村一读,立马跪了: “我这辈子读过无数中文,结识许多作家。 毫不夸张地说,木心先生的文章, 在我见到的活着的中文作家中,最是优美、深刻、广博。 企图中文写作的人,早点读到木心,会对自己有个度量。 因为,木心是中文写作的标高。” 上海作家王淑瑾本是陈丹青的粉丝, 但读了木心作品后给陈丹青电话: “陈老师啊,我原先以为你写得好, 现在读了木心先生的书,你在他面前变成了小瘪三!”  一次,木心对陈丹青说: “我是到了美国才发育起来的, 我前面写的全是夹生饭,幸亏没发表。” 经过几十年的磨难和磨炼后, 木心的文字终于散发出绚烂光华。 木心曾经说过一句话: “不早熟,不是天才,但天才一定要晚成才好。” 这句话,也正是他自己的写照。 保存葡萄最好的方式是把葡萄变为酒, 保存岁月最好的方式是把岁月变成诗篇和画卷。  5 1980年代,很多艺术家赴美留学。 有画家、音乐家、舞蹈家、历史学家。 这帮人一到了美国,才猛然发现: “除了经历胃的饥渴,更面临断层的文化饥渴。” 当时,这帮人经常和木心在一起闲聊。 但稍事交接后,木心惊讶地发现: “原来你们什么都不知道啊!” 一语惊醒梦中人,大家便纠缠木心,请他开课讲世界文学史。  留美艺术家 1989年1月15日, 众人假画家高小华家聚会,算是课程的启动。 那天满室哗然,很久才静下来。 木心,着浅色西装,笑盈盈坐在沙发上。 那年他六十二岁,鬓发尚未斑白。 讲课的方式商定如下: 地点:每位听课人轮流提供自家客厅; 时间:寒暑期各人忙,春秋上课; 课时:每次讲四小时,每课间隔两周。 若因事告假者达三五人,即延后、改期。 最初设想,是一年讲完,结果一讲就是五年。 后来,木心笑说:这是一场文学的远征。  没教室没课本,但文学课就这样开起来了。 像孔子带领弟子周游列国,木心带着学生, 开始在文学世界里漫游徜徉,行过之处,有情有义。 木心将佛陀比作飞出生命迷楼的伊卡洛斯; 将屈原比作中国文学的塔尖,将陶渊明比作塔外人; 将杜甫晚年诗作与贝多芬交响乐作比较; 说巴尔扎克是彩色的陀思妥耶夫斯基, 说陀思妥耶夫斯基是黑白的巴尔扎克; 说鲁迅的幽默黑多红少,是紫色幽默。 木心讲课温文尔雅,但偶尔会来一句粗话: “有人对我说,洞庭湖出一书家,超过王羲之。我说:操他妈。”  1994年1月9日,在陈丹青寓所, 木心讲完了“文学嘉年华”的最后一课。 大家分别与他合影,并发表感言。 说了些什么,后来大家都忘了, 只记得很多人刚开口,就已泪流满面。 散课后,木心穿上黑大衣,戴上黑礼帽, 步出客厅的一瞬,他回过头来, 定睛看了看十几分钟前据案讲课的橡木桌。 然后,大步走了出去。 此后,直到逝世,他再没出席过一次演讲。 也许,木心自己都想不到, 这五年,他在这些人心里刻下了多深的印记。 陈丹青说:“他让我不再害怕这个世界。”  木心的影响,不仅仅是在文化上, 更可贵的,是在做人和修养上。 “木心给了我庞大立场,还给我无数细微立场。” 一次在餐馆,陈丹青问邻座是不是意大利人, 一问,果然是,丹青有点得意。 但木心提醒:“你刚去过意大利, 你想证明你的虚荣,人难免会这样, 但要克制,这是随口就来的虚荣心。” 陈丹青的脸,立马红到耳根。 “修养是很具体的,就是一件件小事。 一句话熬不住,就失了教养。” 后来,陈丹青无比感慨: “我可以想象不出国,但无法想象出国后不曾结识木心。”  20年后,为了感谢木心先生, 陈丹青把听课笔记整理成了《文学回忆录》。 2013年出版后,多次入选年度十大好书。 2006年9月,在外飘零20多年后, 木心从美国悄然回归,隐居乌镇。 2011年12月21日,淡淡雾霭笼罩着桐乡, 木心沉睡在故土之上,安然离去。 当有人问起“木心在最后时光有没有外出”时, 周围的邻居们一脸茫然:“木心是谁?” 他们不知道,就在这个凌晨, 一位传奇的老人孑然离开, 为中国文化界留下了永远的哀伤。  乔伊斯说:“流亡,就是我的美学。” 木心说自己不如乔伊斯阔气: 只敢说:“美学,是我的流亡。” 木心在一首诗中写道: “我曾见的生命,都只是行过,无所谓完成。” 他欣赏《当代英雄》中的主人公皮恰林。 此君在驿站等马车,四处无人,颓废疲倦。 忽然马车来了,此君一挺腰杆, 健步上车,一派英姿飒爽风度。 在1991年那次课堂上,木心讲到此处, 做了一个上马车的动作,然后接着说: “我们在世界上,无非要保持这样一点态度。” 他是一个在黑暗中大雪纷飞的人哪! |