今天做了罗宋汤,想到要写写它的故事。

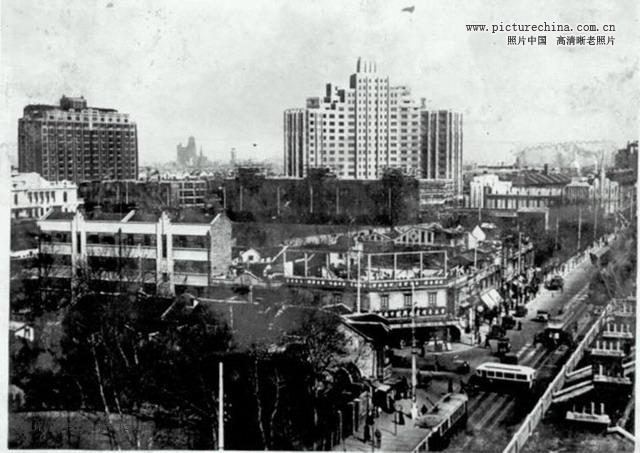

上海著名的商业街淮海路,租界时期旧名霞飞路(法语 Avenue Joffre), 曾经是辉煌的“罗宋大马路”。

“罗宋”即俄罗斯Russian 的译音。霞飞路的罗宋人就是白俄。

俄国十月革命后,反对苏维埃政权的旧俄贵族、文武官员、商人和知识分子,纷纷亡命国外,成为政治流亡者。那时俄国人有“红”“白”之分,所谓白俄,就是指这些没有苏联国籍的俄国人。

逃往中国的白俄先在东北落脚,哈尔滨一度成为白俄在中国的“首都”。为了方便谋生,其中不少难民辗转来到了上海的租界。

(30年代的霞飞路)

流落在上海的白俄中,有不少是医生、工程师等专业人士,他们找到本行工作不成问题。但那些没有一技之长的贵族和失去了几乎所有财产的商人,谋生就很困难。

有些贵族年轻人曾学过钢琴、画画,成了外国人的私人教师;能歌善舞的女孩,当了各种演员,芭蕾舞、歌剧和俄侨乐队在上海盛极一时。也有的白俄沦为陪舞女或卖淫女。

(30年代美后 - 俄侨妮娜 · 巴萨诺娃)

上海是个容纳力很强的城市,和后来的犹太人一样,白俄在那里很快找到了生存的一隅。二十年代,随着大批俄侨定居法租界,霞飞路中段逐渐形成白俄社区,出现大批俄侨商店。仅1926-1928年之间,就有100多家俄侨商店开业。它们优雅舒适的购物和消费环境,在当时堪称上海之最。

(俄侨妇女40年代)

至30年代中期,霞飞路的大小俄侨商店和服务部门已不下五百家。瑞成号瓷器店、正章洗染公司、普罗托夫百货公司、哥利郭里夫男士用品商店、西伯利亚皮货行等,都是上海闻名遐迩的高级俄侨商店。

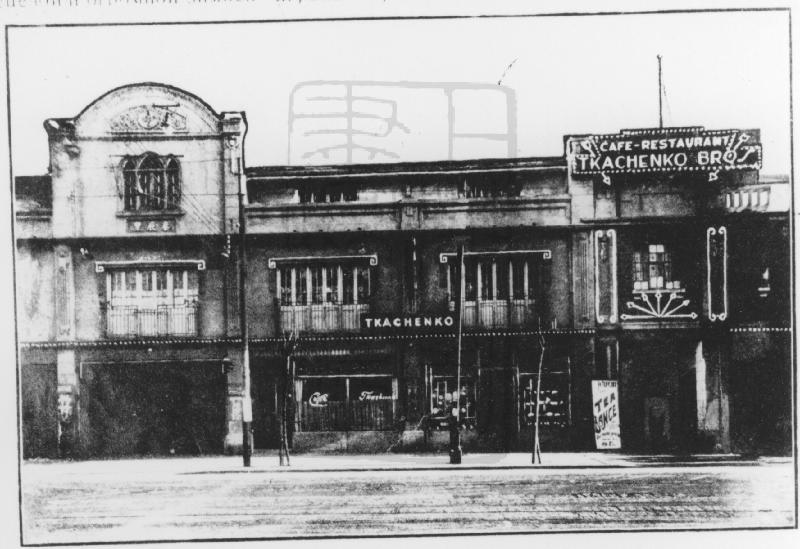

最著名俄侨餐饮馆,也许就是1933年开张的“特卡琴科兄弟咖啡馆”了。它是上海第一家花园式餐厅,园内可放咖啡桌百余张。还有“文艺复兴咖啡馆”,是俄侨艺术爱好者聚会的沙龙。

(特卡琴科兄弟咖啡馆)

霞飞路就这样成了罗宋大马路,有了独特、浓重的斯拉夫气息。霞飞路商业文化氛围迎合了法租界当局的需要,也符合霞飞路环周社区居民的生活需求。渐渐地,白俄文化也开始影响上海市民的生活潮流。

有趣的是,有个山东籍的中国商人在霞飞路的商战中获得了优势。至30年代中期,他在霞飞路已拥有30家百货店、9家西菜社,家喻户晓的哈尔滨糖果厂的前身,就是他开的“福利面包公司”。

这个山东人的西菜馆多为俄式,上海人也喜欢光顾。最受欢迎的是配套的“罗宋大菜”:一客炸猪排(或炸鱼排)加一份罗宋汤,配上面包、蔬菜和咖啡。因价廉物美,很受公司职员和大学生的欢迎。

所谓海派西菜,就是随上海人的口味“改良”过的西菜,非正宗的。我小时候,母亲常做的海派西菜包括罗宋汤、乡下浓汤和土豆沙拉。我还特别喜爱淮海路老大昌的罗宋面包,两头尖、中间宽,外面脆硬、里面松软。

(罗宋面包)

很多人熟悉和喜爱的“罗宋汤”,就是来源于俄罗斯的“波续”(Borscht)。正宗波续的主要成分是红菜头(beetroot), 因此颜色是鲜红的。底汤可以是牛肉汤,也可以是素汤。内容以蔬菜为主,有卷心菜、胡萝卜、洋葱、土豆和番茄,也可以放少量牛肉或俄式香肠。

(红菜头)

海派罗宋汤一般不用红菜头,而是用番茄酱代替,以取得红色的效果。但可从照片中可以看出,这两种“红”是不一样的。

(用红菜头做的波续汤)

今天我做了罗宋汤,母亲的海派做法。每个人似乎都有不同的做法,都称自己的罗宋汤是最正宗的。有一次在一个小网站上,有两个网友竟为谁的罗宋汤更正宗吵了起来,我说你们吵什么,都不正宗!有本事你们端一锅真正的红菜头波续汤出来!

*****

洋葱切丝、土豆切片、番茄和胡萝卜切小块。卷心菜撕成1-2寸见方的小块。

先把洋葱和番茄酱一起煸一下。加水或牛肉汤,放入土豆块和胡萝卜块,煮到七分软后,加入卷心菜和番茄。所有的蔬菜都煮软后,放入事先烧好的牛肉或香肠。小火煮几分钟入味,放盐、几滴辣酱油。

这个汤的口感应该是软软的、厚厚的,因为里面有煮得很烂的洋葱和番茄,还有土豆上的淀粉。如果你觉得不够稠,可以放少许面粉调厚。

最后,在汤上放一勺酸奶油(sour cream),就可端上桌了。

(我做的海派罗宋汤)

<文字原创,历史资料和照片来自网络>

|