我是个好养的人,记事以来,很少发生头疼脑热的不适,更不要说进医院了。有了女儿之后,情况大翻转,几乎没有一个冬天,女儿不生病的。从那时起,我们成了医院的常客,输液退烧是家常便饭,控制不住了还得住院。重复几次有了惯性,女儿每次生病,都是抱着她直奔医院。到了美国之后,老习惯老观念一时改不了,因此引发了不少矛盾,甚至还闹过笑话。

网图,国内医院的输液景象。

刚来时,医疗保险还没有办好,听说美国看病贵,我小心翼翼看护着女儿,生怕出现任何闪失。那一段时间,唯一一次看医生,是为了女儿公立学校的入学体检。我在《世界日报》上找了一个附近的儿科医生,王医生。王医生来自台湾,五十岁的样子,他的诊所设在自住房中,占用底层一个有独立入口的小套间。我之所以选他。主要考虑讲国语容易沟通,还期望有一定的亲近感,遗憾的是,王医生面对我们时,摆出了一张公事公办的扑克脸。他在体检表上填了我女儿的身高体重等基本指标,并帮着把女儿国内的疫苗记录翻译成英文。按照之前的约定,我给了王医生一百美元的现金,想想换成人民币超过八百了,够我在国内旅行一趟了,我对美国看病贵有了切身的体会。

医疗保险终于在秋天的时候办好了,保险的基本规则是,家庭医生是我们的健康主管,要看专科或者去急诊,必须得到他的首肯。我只认识王医生,顺理成章选他为我女儿的家庭医生。保险来的真及时,随着天气转凉,我女儿又开始生病了。

女儿发烧咳嗽,我带着她去看王医生。王医生看过之后,让我去药店买些over the counter的退烧药,按着上面建议的剂量和间隔吃。我质疑他,你怎么不给我女儿开消炎药呢?她烧得这么高,为了尽快退烧,应该输液把药物直接送到血管中。你能帮我女儿输液吗?

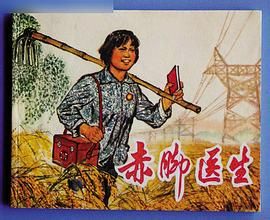

王医生有点口吃,他的国语带着浓重的台湾口音,他被我的质疑激怒了,语调升高的同时,口吃也变得严重了:你们大陆都是赤脚医生,什么都不懂,就会给病人输液!我忍了忍,没有反驳他,照着他的指示给女儿买药吃药。

也许是我女儿在国内时用药太多太猛了,美国的药对她效力不够,她的病一直不见好,一会发烧,一会腹泻。我不停的带她看王医生,王医生给的药,从over the counter变成了处方药,但效果都不显著。我接着请求王医生给我女儿输液,王医生每次都要骂大陆的赤脚医生,但语气缓和了不少。

女儿的腹泻延续了多天,看着女儿发青的小脸,我真的愤怒了。这是世界上最发达,最富裕的国家吗,孩子病成这样,居然毫无办法。我给王医生打电话,要求他同意我去急诊。王医生说,你以为急诊会管你吗?他们什么都不会做的。等了两天,女儿的情况不见起色,我再给王医生打电话,语气激烈了许多。王医生拗不过我,同意了,挂电话的时候,又把赤脚医生拎出来骂了一顿。

带着女儿赶到急诊室,填了一大叠表格,才被安排在候诊室里干等。等了几个小时,终于轮到我们了。大夫听了我们的陈述,又检查了一下女儿,说她没有脱水的症状,等抽了血取了大便样本,我们就可以回家了。

我和老公无法接受,我们来急诊室,不是来做化验的,是来做治疗的,你什么治疗都没做,就让我们走。医生解释,我现在不知道她有没有感染细菌,感染了什么细菌,你让我怎么治疗。我们争辩,你至少可以给她输液补充营养,让她快点恢复吧。医生说,我检查了你们的女儿,她没有脱水,不需要输液。也许是为了平复我们的情绪,医生拿来了一罐雪碧,让我女儿喝下去。他说,你看,她进食没有问题,回去多喝水,再买些补充电解质的饮料,保证她不脱水,就会慢慢好起来的。当然,如果检验结果有问题需要治疗,我们会立即通知你们。灰溜溜地打道回府,果然如王医生所说,急诊室什么都没做。

几年之后,女儿又一次发烧,退烧后口腔溃疡,胃口恢复,却不敢吃东西。王医生的诊断是病毒感染,没有特效药,只能等着慢慢恢复。女儿吃东西时痛苦不堪,我家带儿子的保姆看不过去了,逼着我们带女儿去医院。王医生早已不骂赤脚医生了,他依旧说急诊没有用,但没有阻止我们。

同样的填表和漫长等待,同样的无计可施。我们不愿意就这么回家,据理力争。医生说,我教你一个让她进食的办法吧。她给我女儿服用了Motrin,让我们等一个小时,然后拿来一盒果冻,让我女儿吃下去。效果立竿见影,女儿进食的时候,痛苦的表情消失了。这次急诊,小有助益,解决了女儿的吃饭问题。

渐渐的总结出,中美两国,无论是医疗系统还是医疗理念,不同到了有些对立的地步。在中国,生病是一定要看医生的;而医生,是不能啥都不做的。而美国,强调有的放矢,不吃疗效不对的药,也不做无谓的治疗,

在中国,生病去不去医院,去哪家医院,完全是个人的决定。因此,很多小病占用了宝贵的医疗资源,容易发生医疗挤兑。国内新冠之后坚持清零,政治因素之外,担心疫情失控,引发医疗系统崩溃,也是一个重要考量。

而美国,病人的轻重缓急,是由医生评估的。真正的急症,急诊室的反应是迅速的。我之前那种不该急诊处理的病例,尽管不被拒之门外,漫长的等待会让患者接受教训,日后望而却步。感染了新冠在家隔离,有了危急症状再去急诊,是医患的共识,也保证了疫情最严重的阶段,医疗系统仍然可以运转。

在这里生活超过二十年了,入乡随俗,渐渐习惯并且接受了这边的医疗理念。几年前,我们见识了一次美国急诊室的专业和高效。那一次,我老公胃疼,吃了一天胃药不见好转,第二天早起依旧表情痛苦无精打采。以往他胃不舒服,吃点药注意一下饮食就缓解了,这次有点不同寻常。关键时刻,我的直觉或者说是医学常帮了忙。我让他平躺,在他的腹部轻轻按压,发现痛点在右腹部。我感觉他得了阑尾炎,之前的急诊经历,让我不敢直接过去了,先带他去了Urgent Care。

Urgent Care的大夫问了一下病程,做了一个简单检查,基本确定是阑尾炎发作。他马上和急诊室联系,要求我们立即赶过去。这一次,老公直接进了检查室。急诊医生一边联系手术医生,一边安排CT等术前检查。很快,手术医生来到病床前,告诉我们炎症严重,幸运的是还没有穿孔,为了阻止炎症恶化,必须马上手术。午饭之前,老公就被推进了手术室。可见,危急的状况,急诊是不会耽误的。

今天醒的早,特地去了海边的渔夫市场。回来的时候,逛了路边的一家农夫蔬果摊。我一眼看上了红艳艳的樱桃番茄,幻想着阳光下成熟的美味。回到家迫不及待尝了一颗,小时候的味道,久违久违了,惊喜不已,拿它们当了早餐。这个周末是劳工节,祝辛劳的朋友们节日快乐。

|