我猜读过这个故事的人都想弄清楚到底是谁杀了武士。

我也曾试着将七人的口供连成一个完整的故事:多襄丸贪恋真砂的美貌,将夫妇二人骗至竹林中。绑住了武士丈夫,侵犯了妻子。其后,多襄丸劝真砂跟他走,真砂看到丈夫轻蔑而憎恶的眼神,心寒,动了杀人之心,于是她让多襄丸杀掉了丈夫。真砂趁杀人之时溜了。

其实可以肯定的事实只有两点:武士死了。真砂失贞。至于武士是谁杀的?真砂有没有反抗?凶器是刀还是匕首?是谁拔掉刀子,导致武士最终死亡?真相谁也不知道,估计芥川也不知道,甚至也不关心。他写的不是推理侦探小说。芥川借此文来传达的就是“真相之不可得”的怀疑主义观点,当然还可添上他一贯的利己主义。

为什么每个人说的都不一样呢?人为什么无法面对自己呢?他们的供词表面上看并不是在为自己辩护,因为三个人都说人是自己杀的(武士说是自杀),两个活人多襄丸和真砂若真的杀人,可是要被判死刑的。我再试着从利已主义角度出发来推理(没救了,我还是想断案),这么说来,对他们而言,肯定还有比死更为重要的东西,所以利已主义才让他们宁愿死也要说谎。那么是什么呢?

多襄丸为了自己的形象。他是恶贯满盈的大盗,既然落在官府手里,早晚是一死,他不怕死。强奸了,杀人了,可他还想把自己塑造成光明磊落豪气冲天的硬汉形象。真砂则是为了去除耻辱。自己失贞,被丈夫目睹,已是非常可怕了,更可怕的是丈夫那轻蔑憎恶的目光,她必须杀掉丈夫,然后自杀,像个烈女来挽回自尊。可是多次求死不成,耻辱仍然存在,最后她只能以悲伤哭泣的柔弱形象示人。而武士呢,身为一个男人,一名武士,亲眼目睹妻子被人玷污而无能为力,最怕的是别人嘲笑自己无能吧。他把妻子描述成一个愿意跟强盗私奔,让强盗杀死自己丈夫的淫荡邪恶女人,把自己描述成遭妻子背叛痛苦得自杀的人,从而无须面对自己的无能。总之,人人都是从自己的利益出发……人甚至不能面对真实的自己,至于真相为何,已完全不重要。

若从怀疑主义角度来看,则世上没有真相。由此想到历史,历史有真相吗?不说远古时期的历史,就连过去不久的事件也不甚清楚。真相是什么?历史总是由当权者书写,甚至被不同的当权者改写。至于野史,也多是抒发一已之利,并不客观。就连现代,科技这么发达,相信以后历史研究者应该有很多素材,但是,假的东西也很多,何者可信?如何辨别真伪,是日后的难题。至于老百姓们,只能被动地接受当权者塞给你的历史,钱钟书在《围城》里说过:可怕的不是不让人受教育,而是只让人受某一种教育。哎呀,扯太远了。

如果考量凶器,到底是匕首还是刀?多襄丸说用刀比武时杀的,真砂和武弘说是用匕首。有人拔掉匕首,但樵夫说现场没有看见刀和匕首。如果是樵夫拔出了匕首致武士最终死亡,则樵夫的供词就不可信,那么前面的一切又都被推翻。我从怀疑主义坠入了虚无主义,无可救药。

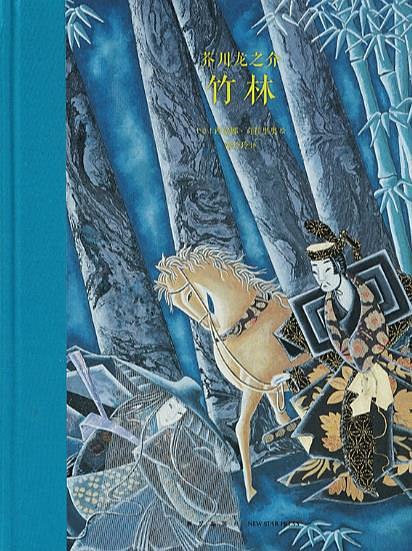

《竹林下》写于1921年,正是芥川创作的高峰期。小说手法别致,技巧完美。虽说这种多角度叙述并非他的原创,但加上哲学命题,让芥川的这篇小说格外引人注目。

说句题外话,电影《罗生门》里,三船敏郞演的多襄丸动作怎么那么夸张?有些地方像孙悟空一样抓耳挠腮嘻嘻哈哈,我不大习惯。不过黑白世界的光与影原来也这么好看。

|