台湾人,我的骄傲

在美国生活了30多年,不能否认,有更多的生活习性已经比较趋向美国人的习惯。但是,台湾是我的根,我希望能永远保留我的台湾草根性。

什么是台湾草根性?其实没仔细想过。但是提起草根性,马上联想到小时候的邻居,菜市场里挑着担子卖菜的阿婆,骑着三轮车穿街走巷卖臭豆腐的阿伯,纺织厂里的女工。还有好多好多,低头弯腰勤恳工作的背影。当然还有我最敬爱的妈妈。

我成长的小城市大约有十万人口,更像是一个大型的乡镇。我们家在一条小巷里,两排面对面的两层楼钢筋水泥房,外墙贴满小磁砖,屋子里的大理石子地打磨的光亮鉴人。除了几张床,一张餐桌,一张书桌,几把椅子,一套沙发,冰箱电视,没什么多余的东西。

巷子里的居民从事各种不一样的职业。有两兄弟在城中心经营一家布庄,在菜市场卖菜的阿婆,在公司或工厂工作的职员,在大街上卖各种货物的小贩,还有好几户家庭式工厂。我妈瞅准了大家生活所需的商机,在巷子里开了一家杂货店。

(网路图)

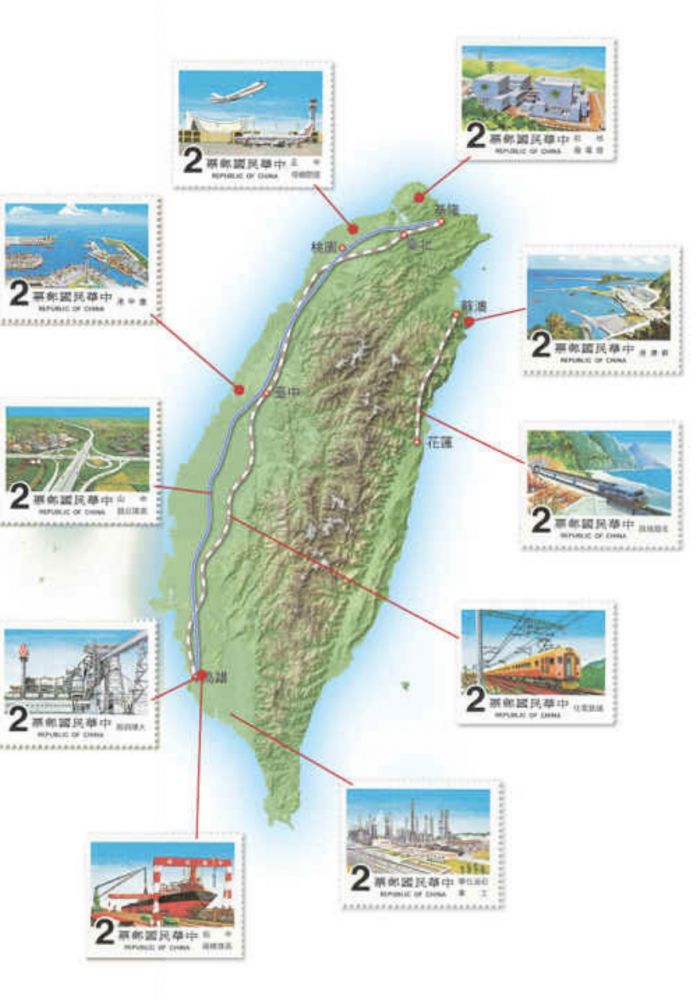

那是1970年代的台湾,有几个经济政策在如火如荼的进行着。和我们小巷关系最密切的有两桩。

一是由当时的台湾省主席谢东闵先生所提出的「家庭即工厂」,简单地说,是每个人的家都可以成为工厂代工的一个迷你卫星工厂,有些是家里放一部机器就成了工厂延伸的生产线。而更多的是纯手工的代工。当时雨伞是一个出口大宗,巷子里的家庭主妇和妈妈们,还有半大的孩子们,几乎人手一把小铁钳,都在组合雨伞头。

(网路图)

二是由蒋经国先生主导的十大建设之一,南北高速公路的兴建。巷子里住进来一批卡车司机,他们都是修筑国道1号的员工,为我妈的小杂货店带来一批可观的客源。

小巷里的居民和孩子,都成了大经济链的最底层,凭着自己的劳力赚取应得的工资。不论大人小孩都有额外的收入,我妈的小杂货店,也成了邻里喜欢聚集的地方。邻居妈妈们喜欢找我妈闲磕牙,交换各种家长里短,顺便看看店里头有没有新的胭脂水粉。

(网路图)

那时候的台湾,多数是穷人,裤口袋往外一掀,也掉不出一个子儿。却处处朝气蓬勃。因为大家都有事做,完事了还有钱可以领。每个人踏踏实实地过日子,只要肯做就不会饿肚子。铜板一个一个慢慢地攒,明亮的前程,就站在不远处微笑地招手。

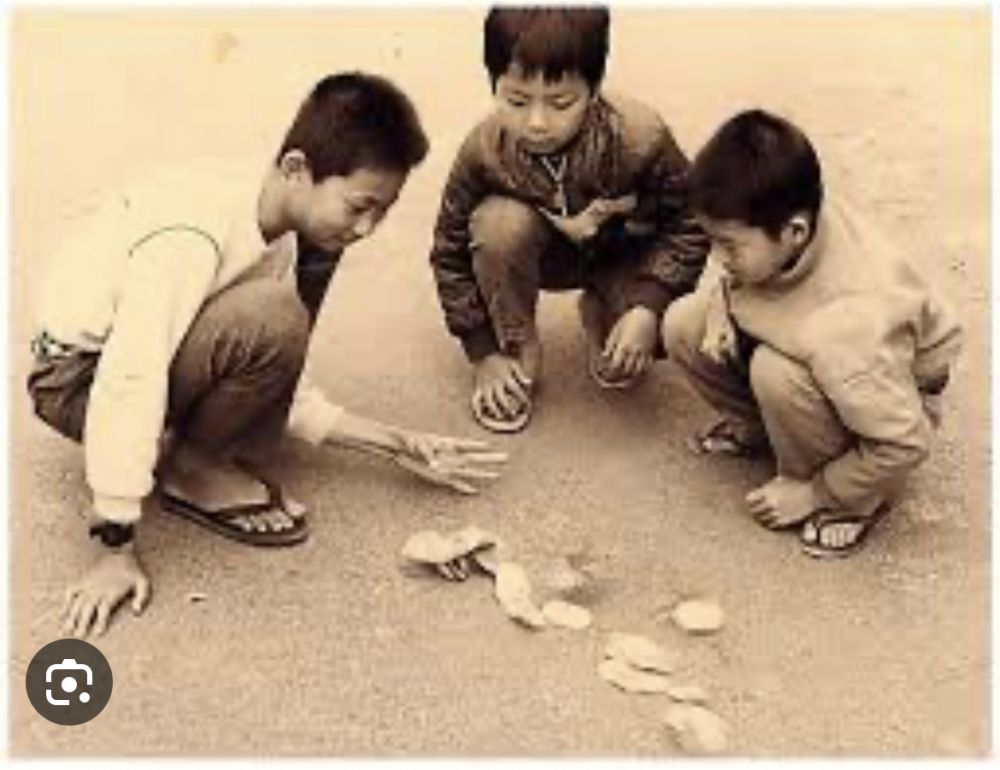

虽然当时的政治气氛严厉,有党禁和报禁,简而言之,是国民党的一言堂。可是那和小巷里的居民似乎没有多大关系。我猜在台湾南北各地无数大街小巷的居民,有很多人和我们巷子里的人一样「短视」。升斗小民吃完了这一顿不愁下一顿,已经是数十年来难得的运气。孩子们不用去田里挖地瓜捡稻谷,甚至可以去上学,下了课赚一点零用钱,到小店里买糖果,在巷子里呼朋引伴打弹珠玩纸牌。小孩天天去上学,脑袋里的知识越来越多,大人天天去上班,口袋里的铜板越来越沉。

(网路图)

日子就这么稳稳当当的从70年代到了80年代。十大建设终于完成了,工厂也越来越多了。

我渐渐长大了,屋子显得越来越小了,各种不同的家具电器塞满各个角落。巷子也越来越拥挤,家家户户的走廊下停满了小孩的自行车,大人的机车,巷道上开始出现了小汽车。还从大人们口中学到一个新名词:暴发户。说的是某人家莫名其妙地就赚了很多钱。

大部分人被政策的无形力量牵引着累积财富的同时,有些人没跟上。

我家巷子里就一个,阿好姨没了丈夫,一个人养三个儿子,当时老大也才六、七岁。老大出生的时候脑子受伤了,自己穿衣吃饭没有问题,其他就难说了。阿好姨白天去上班,三个孩子在巷子里玩,肚子饿了就上我家,我妈煮饭给他们吃。后来阿好姨的堂兄嫂在北部开了一家工厂,把阿好姨和三个小孩都接去一起生活。几十年来逢年过节,阿好姨和儿子们总带着一大堆吃食来看我妈,把我家当成她的娘家。老二结婚、生子,也都不忘带媳妇和儿子来让我妈看看。

有了阿好姨的例子。我妈惦念着在某些无名的巷子里,是不是也有另一个阿好姨?她找到了一个机构,叫做「家扶中心」,专门帮助隐藏在社会各个角落的“阿好姨”。于是我妈开始每个月捐钱认养这些家庭的孩子。渐渐地,台湾需要被帮助的家庭减少了,家扶中心把扶助对象扩展到台湾以外的地方。现在,我妈还认养着两个印度家庭。他们逢年过节写卡片问候并谢谢我妈妈。

在台湾一直都有这么一群人,和我妈一样,自己过日子,每个铜板打18个结,花起来特别困难。但是遇到需要的人,哗啦啦的洒钱一点不心疼。我妈在慈济基金会里的师兄师姐全都是这样的傻子。她和师兄师姐,去医院当志工,去社会的各个角落探访需要帮助的人,送吃食日用品,替他们打扫环境卫生。我妈回家以后总是眉飞色舞地把他们做过的事重述一遍。我爸听了挺不服气的,才多大的事?我也行。从此他们妇唱夫随,一起忙碌,少了许多时间吵架。

我的父母,在台湾并不特别,这样的人多得是。他们总是默默帮助别人。政治舞台上的大炮锣声,他们隐隐约约地听到了,但是总也想不明白,唱的是哪出?他们心里想的是,该再去看看复兴村里独居的90岁林爷爷,带他去复诊,顺便打扫一下他的家。

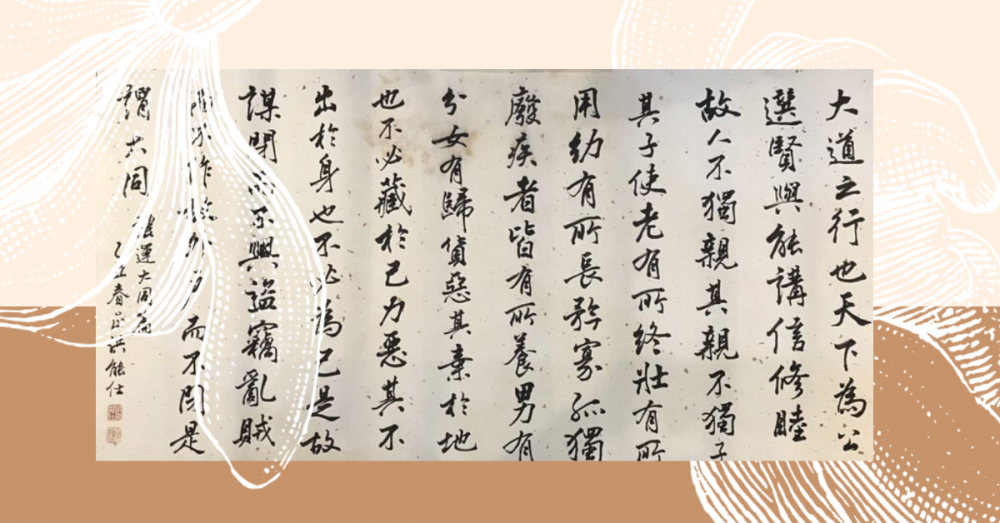

那炮声隆隆,披上祖训和大业的金钟罩,准备上门挑衅的,知不知道什么是祖训?难道不是知礼仪,明道义,辨是非,行仁爱,以善传家。

什么是大业?不就是「选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者,皆有所养」。

是谁忘了祖训还自称老大?与其拿枪杆子,倒不如拿起扫把,去林爷爷家扫地,让人心服。

(图片来源 Adobe Express by 碼農)

(图片来源 网路)

|