2009 (57)

2010 (55)

2011 (83)

2012 (66)

2013 (88)

2014 (102)

2015 (497)

2016 (457)

2017 (603)

2018 (638)

2019 (816)

2020 (701)

2021 (540)

2022 (880)

2023 (542)

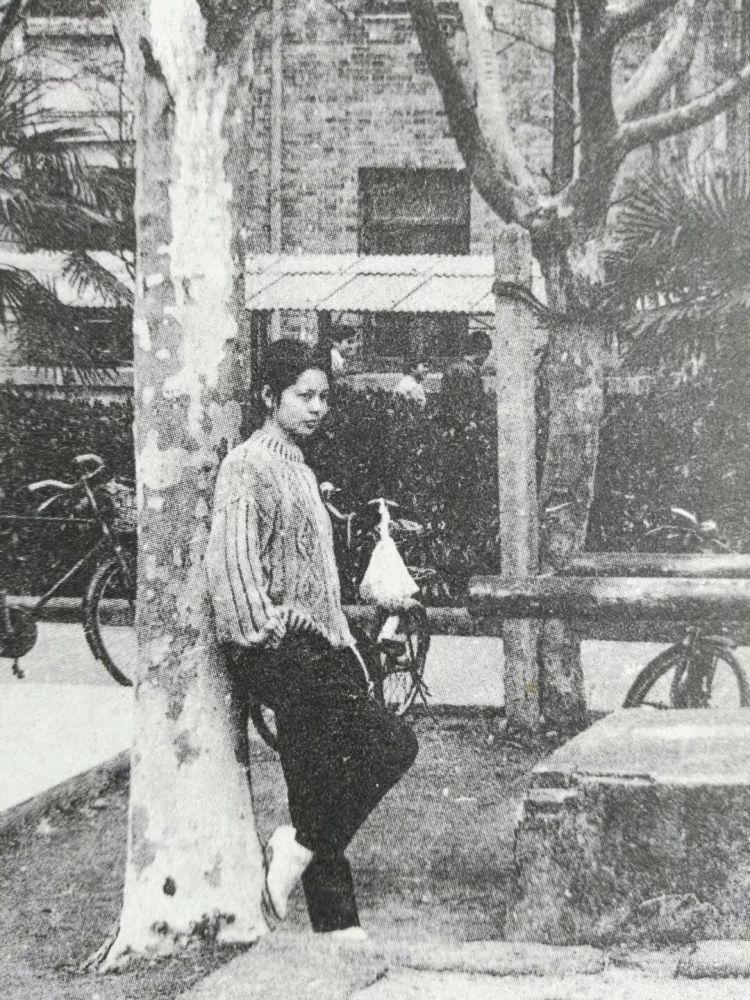

周毅,笔名芳菲,1969年出生,四川泸州人,复旦大学文艺学硕士,,上海《文汇报》高级编辑,有《坐在人生的边上——杨绛先生百岁访谈》等新闻作品,出版《沿着无愁河到凤凰》等文学评论作品。昨晚病逝。

这一部作品和这一个读者

什么是好的文章呢?读《沿着无愁河到凤凰》(中信出版集团,二〇一五年),重新唤起了我的一个想法:再读一遍,仍如初读。好比一个本已熟悉的人,不断接触,还不断有新的感受。这书里的文字,单篇发表时,我都读过,而且赞叹;集成书,有了一个新的面貌,再读,既已相识又如初遇,早有的相识打下了信任的底子,新的相遇就可以专心于信任的到底是什么了。

书的核心是谈黄永玉自传体长篇《无愁河的浪荡汉子》,及其所关联的种种,涉及广,却要言清晰明朗。开过一个新书分享会,“凤凰的武功与文脉——从陈渠珍、沈从文到黄永玉”,我答应参加却因事没有去成,事先倒是想了一个说话的引子:沈从文有一位终生好友,四川人,居住在上海,当然是巴金;这两个人那么不一样,怎么会成为那么好的朋友?大的方面不去管它,有一点,你说重要还是不重要:沈从文说话,难懂,即便他的连襟,博学的语言学家周有光也说,他的话我只能听懂百分之多少;可是巴金,完全听得懂沈从文说话。他们算是同一个语言区域里成长起来的人。这个类比未必处处妥帖,但我还是要说,现在,一个在上海的四川人,周毅,听得懂凤凰人黄永玉的话。

问题就来了。黄永玉说的是普通话,谁会听不懂呢?《无愁河》虽然大量运用了方言,却断不至于到读不懂的地步。那么,周毅的懂,又有什么特别之处呢?

懂与不懂的界限,在有隔,还是无隔。《无愁河》从字面上非常容易懂,但是有人读不下去,读不进去,就是有隔。读下去是沿着叙述走,多少还是外在的;读进去是读到心里面去,就是向内的功夫了。有隔而无感,这作品就和你没有缘分。其实人的成长、经历、教育不同,有隔也正常,周毅也提醒了行当之隔、时代之隔、地域之隔(143-144页),但能破掉种种、层层的隔,而明白这部书的好处,也是了不起的阅读体验。只是少有人做这样艰苦的破除的功夫,碰到隔,就束手,就掉头了。

周毅幸运,从小生长在与凤凰接近的故乡的山水天地间,并且把这份无形而深邃的滋养一直保持在身,所以她一见《无愁河》,即有感而无隔,惊喜赞叹。有感是和这部作品发生关系的启动点,是个开始,开始之后呢?光有感动,还不够;再进一步,是感受,把这个词分开了讲,是感而能受,吸收这部作品的营养,接受它的馈赠;更进一步,是感应,不仅仅停留在接受的阶段,还要起而应之。要应,就得有自己的东西。从哪里觅得自己的东西呢?得从触发处见生机,生长出来。《无愁河》里谈到读书,有这么几句,从反面说:“所遇事物只见感动,不见生机,不见聪慧,不见触发”;从正面说,黄永玉也格外看重感应,比如他说沈从文,“一个会感应的天才”。

周毅的这本书,就是从感动,到感受,到感应的书。她把黄永玉的作品读进了心里。岂止如此。从二〇〇三年初读《无愁河》自印本,到现在已经十多年了,这部作品简直就是“住在”了她心里。我曾经说周毅是《无愁河》的超级读者,这个说法只是一时找不到合适的词而临时性地用一下,超级不超级的比较心,已经沾染了时下的俗,还是她自己的说法贴切:住在了心里。

我读《无愁河》,又读《沿着无愁河到凤凰》,叠加,相映,真是不可多得的愉快阅读经验。具体来谈谈周毅的这本书,可以先说其大与宽,再论其细和深。

大与宽,是格局。分三点来看:

(一)理解《无愁河》,要放在凤凰一地的文明里。周毅称得上是果断,把“文明”这么大的词用在这么小的地方上,由此也可以理解,她为什么做了些看似和作品关系不大的工作。书的第一篇,浓笔重彩写陈渠珍,即是从大的格局着眼。陈渠珍在《无愁河》里只不过露了几次面而已,读者如果忽略过去,太正常不过,可是周毅把这个“见首不见尾、若隐若现”的人物,当作一个关键,她带着不平静的感情,描述其生平行事,人格信仰,洗刷尘埃,使其首尾俱见,变隐为现,由此通向对凤凰独特文明的理解。把《无愁河》“放到一个文明的命运中去看”(48页),境界就不一样了。周毅把陈渠珍、沈从文、黄永玉贯穿为一条脉络,来体会“这个文明积累的成就、达到的高度”(47页),大大拓展和丰富了《无愁河》的理解空间。从凤凰文明的视野,这里还有补充的余地,即除了这一条纵的脉络之外,还有各种因素综合造成的这个文明的土层和横面,深厚土壤上更广泛的横面,说起来复杂,周毅的书不是这个方面的专著,可以存而不论。

(二)从文学,而不是从当代文学,也不是从现代以来的文学,来理解《无愁河》。《无愁河》“是写于‘当代’的‘现代文学’,是生活于二十世纪末的人讲述的‘自辛亥革命以来的生活’,这已经需要有不凡的笔力,才能打通这个时代之隔;况且,它又简直泯灭现代、当代,是焕然跃出的‘古典文学’!读黄永玉,需要把这些现代、当代、古代的意象、隔膜,都通通破了才行。”(144页)读这段文字,那个感叹号,那个“通通”,我完全想象得出,如果是当面说,她会是什么神情,什么语气。

(三)对于周毅这样的读者来说,《无愁河》的意义不止于文学,它强大的能量不只是在文本内部流通,而穿过文本,通向了人和生活。它住在这个读者的心里,这个读者“带着从中获得的信息去生活”(223页),“去接近、经验、回到‘真的生活’,一步步走向‘健康的生活’”(226页);它“潜藏着一股成就人的力量”,“我的所有相关写作,与其说是‘研究’、‘评论’,不如说是‘感应’,在‘感应’中‘得到’;慢慢去了解,希望懂得更多,逼促自己,也去成就为一个‘人’。”(223页)——黄先生,您看!

以发掘一地独特文明的惊喜,以不隔断的文学通观,以健康生活和成就人的感应,这个读者和一部作品,建立起一种非同寻常的交流关系。她写了一本书,也可以说写的就是这种关系。

黄永玉《无愁河的浪荡汉子》插图

三

若论细与深,一个简便的方法,是按照书的顺序,举一些例子。但周毅笔下文字,随处见光彩——这也是只有在特别的写作状态下才可能达到的——列举多了,容易给人琐碎的印象。还是得择要而言,只说对《无愁河》的基本把握。

黄永玉奇人,《无愁河》奇书,观其“奇”,是一层;若只是观其“奇”,还大大不够,更要能观其“正”。“奇”在渲染中会成为一种符号,形成一种抽象,“‘无愁河’让人看到每天的日子,亲人间的颜色,黄永玉的‘奇’就有了‘正’的骨子,‘奇’才不会成为一种表演性的生命姿态,能看到里面的踏实、正派、真性情……”(135页)我想补充说,对“奇”的过分强调,有可能拉开了和普通生活、普通读者的距离,阻碍了和作品的交流,说得更直白一点,那么“奇”的东西,和我这平常人有什么关系?我最多就是看个热闹、看个“奇观”而已,还是隔;所以周毅对“正”的反复强调,也是消弭隔的距离,这样作品和读者才能够发生更有意义的关系。

《无愁河》长篇巨幅描绘日常生活,《红楼梦》也写日常生活,它们的差别还不仅仅是普通社会的日常生活和特殊阶层的日常生活之间的差别,更重要的是,一个完整,一个不完整,“《红楼梦》的日常生活是残缺的,没有生产劳动”(43页)。

说日常和完整性,与当代小说也有一比。拿身体的感受这一点来说,当代作品中的“声音,形象,往往不完整,作者需要运用想象力、比喻,运用物与物的牵扯,常呈现散乱的状态”,而《无愁河》“一声、一形,都是完整的……多有‘团神聚气’之感。”“前者需要不断强化自己,才达到引人注意的目的,而后者随时保持着和‘宁静’的关系。”(117页)为什么会出现这样的不同?“身物关系这个衡量文学品质与生命品质的指标已发生了重要的变化。万物同在的世界,正坍缩为人的世界,而‘人身’这个难得的‘至宝’,也在坍缩。”(116页)

《无愁河》写的是序子(狗狗)十二岁以前在家乡的生活,写童年之美,容易看出来;但光是美,就太泛泛了,也不够,所以周毅还要说,是写童年之力。童年哪来的力?看看这两个词:“老成”、“自持”。这两个词,黄永玉居然用到了混沌未开的小孩子身上。“狗狗两岁多,颇能自持,可以!”——有“自”可“持”,这“自”从哪里来?“他不像六七岁以上的孩子那么‘天真’,他还‘老成’得很!”——怎么就“老成”了?——周毅解释得好:“若‘天真’这个近于滥用的词表示一种已经开始迎合成人世界的‘乖相’,那这个孩子的‘老成’,便形容其与一种原始古老的生命力量尚未断绝联系的特点,古意弥漫,还暗示其中有一种能护守、会将外物反弹出去的强悍本能。”“自持,不完全是儿童教育得来的,还是朱雀城多少代人气质的积累、遗传、渗透。这个‘老成’,包含着一种‘深厚’,一种‘正’。”(151页)不过是两个词语的解释,却很大,呼应了她对文化和文明的理解,更突出了人的完整性。生命是有个元的,混沌未开的时候与这个元联系最密切,我们却常常切掉了这个不自觉的混沌未开阶段来认识生命,认识自我,一定是不完整的。

这里还可以举一个比“老成”、“自持”更混沌、也更有力的词,就是“不懂”。“草真香,沅沅叫狗狗听城外山上阳雀叫。狗狗不懂。狗狗耳朵里什么声音都有。”这样的听觉状态,“开放于广大天籁”(102页)。其实儿童的“不懂”,还不仅仅是听觉上的,全身心都可能“不懂”。也就是因为“不懂”,他才不会把某一种声音,某一种味道,某一种形象,特别地挑选出来加以特别的肯定,他不挑选,也即他不拒绝,因为挑选就意味着对未被挑选的拒绝,所以他的身心才是开放得彻底,“耳朵里什么声音都有”,一切皆能入耳,入眼,入身,入心。这样面对世界万物,才能不自觉地得其大,得其宽,得其厚,也不自觉地化成自己的力。

黄永玉的一个不同寻常之处,是他能够一直秉持着这童年之力,来延续和展开生命的历程;到他晚年,又逆流而上,回向这童年之力。

周毅对力敏感,她对这部书的理解大处见力,处处见力。二十世纪中国,大到民族,小到个人,最不缺的就是艰难、挫折、灾难,黄永玉的亲历,也是一个例证。可是,他写的却是《无愁河》,怎么能“无愁”啊?“黄永玉先生的‘无愁河’,却重在一个‘无’字。因有了这个‘无’,忧愁的长河婉转、反复起来,有了两个互为张力的方向。无,在这里不是一个形容词,它并非在形容一个没有忧愁的世外桃源,无,是一个动词,寄放着作家黄永玉逆流而上的身影。故乡与时代,把他顺流送到外面的世界来,而现在,他要凭自己的力气逆流而上,不仅是回家,更是肩负为故乡、为自己,把忧愁打扫干净的使命。”(148页)《无愁河》是一部“转悲为健”的书,“在经历了家国之痛、身世之悲之后,黄先生秉承自由批判之精神,表达了对一个深深扎根于他内心,包含天地、世界、个人的道德秩序的倾心修复和虔敬维护。”(185页)

四

最后,我要说一说在上海思南公馆举行的那个新书分享会。本来,我还为自己未能参加而心怀歉疚,后来看了文字记录稿,歉疚立刻消失。张文江老师讲陈渠珍,说他是陈、沈、黄三人中间通向古典世界的接口,说中国学问的核心是做人做事,而不是文字上打转的功夫;黄德海讲了诗经里的一首诗,引申出我们现代人对古代生活经验的遗忘和对自然感知的退化。这些意思,周毅的书里都有涉及。黄德海还说到周毅的文字和身上,都有“英气”——这个词用得非常准确。

我不具体复述对谈的内容,我想说的是这几个人。也不是具体说这几个人,而是说,有这么几个人。张文江是我的老师,也是周毅、黄德海的老师,虽然我们都算不上“正式”的学生;周毅和我是大学同学(邻级)和曾经的同事;黄德海跟我读过研究生。都有“关系”。为什么要说这个呢?不是闲扯,也不是题外话。一个原因,是我这篇文章标题上写“这一个读者”,“这一个”显得孤立,而有力量的是不孤立的,要把“这一个”放到“很多个”当中,《无愁河》有很多个读者,在很多个读者中,有周毅这么一个读者(文章快写完了才想起,这本书的作者署名芳菲,芳菲就是周毅,我习惯了叫本名,忘了改过来,向读者说明一下,也向芳菲致歉)。另一个原因,不容易说清楚,但一定不是说世俗意义上的“关系”或“小圈子”,而是说人和人之间的互动和呼应,但这一句话也显得过于坐实,还是古人说得好,“生物之以息相吹也”——《无愁河》写人,写物,写自然,写社会,周毅说,是“乐感万物”的呼吸往来,所以才会有生生不息的力量。

周毅,在复旦大学。逝者如斯夫。

use this Mini Program