翻译《呼啸山庄》的杨苡,走了

路边野花不採白不採 (2023-01-28 16:40:35) 评论 (0)文|李菁

一信之缘

苦闷,彷徨,忧郁,外面的学生运动如火如荼,自己却被母亲死死地看管在家里,不能像其他同学那样,办墙报、唱着救亡歌曲在游行行列中前进,一腔热情找不到出口。1936年某一天,正在天津“中西女校”高二读书的杨静如悄悄给巴金写了封信,将心中的情绪向从未谋面的作家一吐为快。

那一年,原名杨静如的杨苡只有17岁。1919年,杨苡出生在天津,父亲曾任天津中国银行行长,家境优越。杨苡很小时父亲去世,长她5岁的哥哥杨宪益便成了她的偶像和心中的英雄。但也正是在那一年,哥哥去了英国牛津大学,姐姐也离家去燕京大学读书,在美国人办的教会学校接受教育的小杨苡感到从未有过的孤独与苦闷。而这一切,她相信巴金是能理解的——那时,巴金的那部《家》已经在她们这群学生中非常流行,“我觉得我的家酷似他的家,我却不能像觉慧那样,冲出那个被我称作‘金丝笼’的家庭”。杨苡按照上海文化生活出版社(巴金曾任该社总编辑)的地址寄出了这封尽情讲述自己苦恼的信。

“在我们那时的中学生眼里,巴金是我们那个时代的英雄。”69年后,在南京大学家属楼里接受记者采访的杨苡,仍以满是敬意的口吻谈起“巴先生”。很多细节,老人也记得清清楚楚,让人经常忘了眼前的她已是86岁高龄。

我也喜欢鲁迅的书,但感觉他太高不可攀;也喜欢徐志摩的,但他解决不了我们的思想问题。”巴金的书于是自然而然地成了杨苡的最爱。“我是青年,我不是畸人,我不是愚人,我要给自己把幸福争过来。”杨苡几乎一字不差地背出“觉慧”在《家》里说的那句话,“我要给自己把幸福争过来”,老人又重复了一遍,“这样的话对我影响太深了”。

令杨苡多少有些意外的是,她很快就收到了小密格子的信封装着的巴金的回信。信中,巴金称她为“静如”,落款是“芾甘”。像一个敦厚的兄长那样,巴金温和地鼓励她相信未来,说未来总是美丽的。管教甚严的母亲对女儿的往来信件都要亲自拆开“审查”,但她并不反对女儿与巴金的通信。“因为母亲要事先审查我们看的课外书,所以她也早就熟悉了巴金、冰心、庐隐这些作家。”由此开始,杨苡开始了与巴金及巴金一家后来长达69年的交往。

1938年7月,杨苡离开了动荡不安的天津,来到昆明读西南联大。到了昆明后,她与断断续续通了十几封信的巴金有了第一次见面。有趣的是,在信上彼此敞开心扉地交谈,到了现实生活中的碰面却有些尴尬。“一见面之后非常窘”,回忆往事,老人开心地笑起来,老人印象中,四川口音很重的巴先生在生人面前“非常不会说话”,甚至有些结巴。但告别之后,两人又开始在纸上世界无拘无束地交流。这在很长时间内形成了一个循环:再见面两人窘迫依然,但一通信,又恢复到了放松与畅快。

虽然翻译了《呼啸山庄》的杨苡后来也成为受人尊敬的学者,但提起巴金,86岁的杨苡依然满脸崇敬,仿佛一下子回到小女孩的神情。

我们无从知道,当年的巴金究竟收到了多少与杨苡类似的青年的信,又如何温暖了这些青年人的心。巴金后来的妻子萧珊也是当年给他写信的读者之一,而很多年后,杨苡才知道自己同班的另一位叫嘉蓁的同学几乎在同一时期也给巴金写过信,并且也收到过巴金的回信。这位后来更名为“林宁”的同学随后去了延安,解放后在新华社对外部工作。她们有一个共同点:家境优越却又向往那个时代火热的生活。

70年代林宁给杨苡的一封激情澎湃的信,或许可以帮助我们了解上世纪30年代的巴金是怎样影响了那些文学青年:“我们当时为什么不选择其他作家,不约而同地选择了巴金先生作为可以信赖的、求救的作家?我说‘求救’是用的现代语句,当时还不是求教,而是敬爱他、信赖他,向他倾诉我们的心曲。”“我清楚记得,‘一二九’运动后,心头像一团火一样在燃烧,血管里流淌着血要沸腾了,要爆炸了,一个18岁的年轻人的心承受不了在燃烧的火,要爆炸的血管,她在寻求一个支持者,一个承受者,帮助她承受这火、这血,巴金先生是这样做了,他理解、同情、支持我们当时那些极为幼稚可笑的想法和行动??我的心得到了安抚??”

48年后,在杨苡的鼓励下,已患重病的林宁借着巴金来北京开会的机会,“终于鼓起勇气去见我们年轻时心中崇拜的英雄”巴金。临别时,被帕金森症困扰的巴金用颤抖的手在送给林宁的书上,签了自己的名字,并一直站在门口目送她走完长长的走廊,那一幕,深深印在林宁脑海里。

杨苡说:“现代人好像很难理解那个时候作者与读者的关系,其实就是那么单纯,也很平等。”像林宁与后来成为巴金妻子的陈蕴珍一样,老人说自己在不久后随信寄去了自己的照片,但她急着连连摆手解释“没那个意思”。在杨苡眼中,寄照片是流行的一种方式,她和“巴先生”的交流没有任何世俗的杂念。在天津时在1938年去昆明读书后,她与巴金的通信仍然继续着。她给他讲她新的大学生活,连同生活中那些琐屑的细节和感悟,比如“看见了月光想哭”,她也会写信告诉她的巴先生。那是一段令人留恋的时光,充满了洁净与温暖的气息。

杨苡与巴金的这些通信,如它所处的那个时代一样,也历尽坎坷。在她离开天津去昆明读书时,母亲将巴金寄给她的10多封信,连同其他40多封信一同付之一炬。因为日本人已占领天津,母亲只能那样“处理”掉。“文革”期间,家人又被迫替她处理掉其与沈从文、黄裳与萧珊等人的信件,但最后仅存的巴金的23封信一直被杨苡想方设法保存下来,为此,她遭受了此生惟一遭受的、来自造反派的一记耳光。“文革”后,她与巴金的通信渐渐恢复,1987年,杨苡将巴金写于1939年1月12日至1985年9月28日间的60封信收进《雪泥集·巴金书简》一书中,由三联书店结集出版,它见证了半个多世纪一段非凡的友情。

那一段若有若无的感情

杨苡和巴金建立通信后不久,巴金便写信告诉她,他的哥哥李尧林在天津南开中学教书,她可以与三哥通信。巴金之上有二兄二姐,依照大家庭习惯,巴金称二哥李尧林为三哥。久而久之,圈里人也这样喊开了。1938年阴历年三十晚上,“奉命通信”的杨苡收到了李尧林的第一封信,“很客气的,像一个长辈对晚辈随便说几句,淡淡的鼓励的话”。

与巴金一道离开四川老家到上海求学的三哥李尧林,先是考入东吴大学,后又转到燕京大学。从燕大外文系毕业后,李尧林在天津南开中学做英语老师,课余时,又为姓冯的一个富裕人家做家庭教师以补贴家用,而冯家小姐又是与杨苡一起学画的同学。过了正月十五,冯小姐突然悄悄走过来,笑嘻嘻走到杨苡前面:“李先生问你什么时候到我们家玩?”

“我一下子非常窘”,杨苡老人微笑着回忆,在冯家,杨苡与戴着眼镜、清瘦的李尧林第一次见了面。在与巴金一家后来长达69年的交往中,被当成家人一般的杨苡结识了巴金庞大家族的绝大多数。这一段特殊的情缘,虽然起于巴金,但李尧林却是杨苡在实际生活中认识的第一位李家成员。

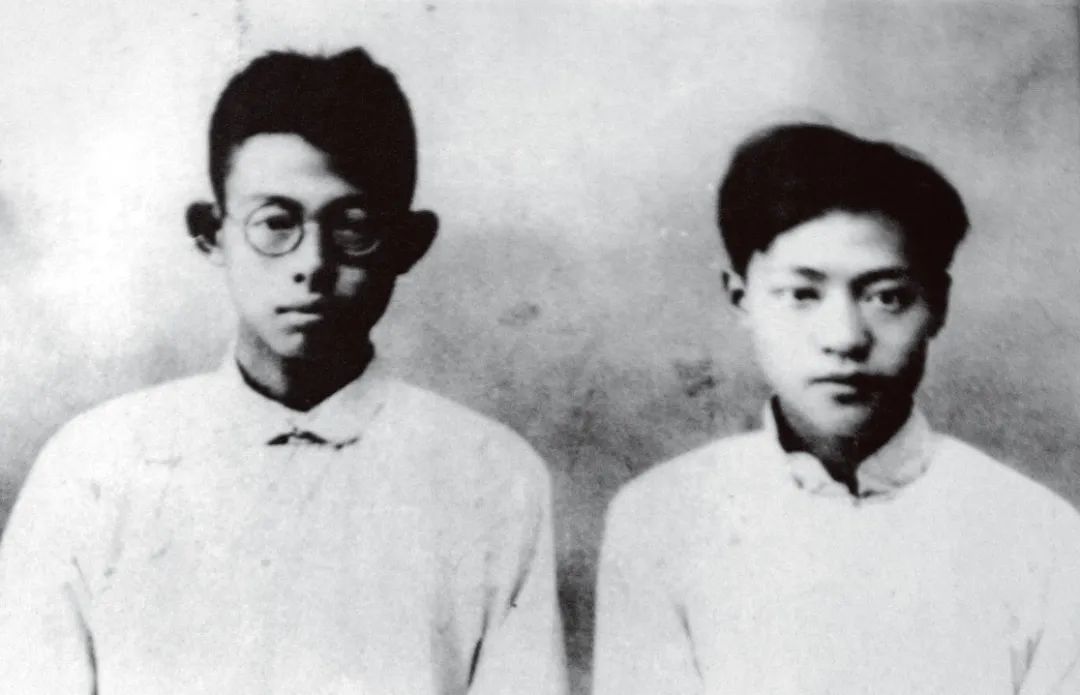

1925年,巴金与李尧林在南京

我那时习惯称李尧林为‘李先生’,而称巴金为‘先生’或‘巴先生’。”与巴金的通信不同,与李尧林的通信却是避着母亲的,连姐姐、哥哥也不知道。写好了信,按电铃叫来佣人,说是传给同学某小姐一封信,而信却通过同学转到李先生手里;李先生回的信,也被偷偷地藏在书里,成功地逃过母亲的检查。”

母亲后来发现女儿每天中午总是趴在窗口看什么,虽然起了疑心,却也没抓到什么。那时因为南开中学被炸,李尧林又到了耀华中学教书。从耀华中学到李尧林借住的学生家,必然要经过杨苡家楼下。李尧林不知道,不远处有一双清澈的眼睛正在紧紧地追随他的一举一动。“天很冷了,他穿件很薄的大衣,一声不吭地跟同事出来”,那时的杨苡并不知道,在李尧林身后,是十几口人的生计问题。那时的他,已把自己的生活标准降至最低。杨苡印象中,李尧林似乎一直生活在盛名之下的弟弟给他带来的阴影中,“走到哪都有人指指点点,说他是巴金的哥哥”。每逢此时,李尧林总是有些不快。

听唱片,是两个人共同的爱好和秘密。“并不像你们想象的,两个人坐在一起欣赏唱片,我这个家庭不会给我那种自由。”两人只是偷偷分享各自听音乐的感受,学英文出身的李尧林有时还会把词写出来给她。杨苡将李尧林当年抄给她的一份英文歌词保存至今,只是现在看起来,这首叫《让我们相逢在梦之门》的歌曲仿佛早早地就预示了一种不祥的气息。

自从哥哥杨宪益赴英国留学后,失去呵护的小妹杨苡总是感到说不出的孤独,直到遇到李尧林时,她才觉得自己又开心起来。李尧林后来曾给杨苡看过并未谋面的巴金写给哥哥信里的两句话:“不知静如去看你没有?我们在外面没有妹妹,我想我们不妨把她当作我们的一个小妹妹看待。”

在杨苡离开天津去昆明上学前,两人的关系仍定格在“友情”中,但似乎又留下了可以足够想象的空间。“我跟他说,我们昆明见”,李尧林好像也没有拒绝。但李尧林最终也没有到昆明。杨苡后来知道,李尧林曾经定了她曾乘坐的“太古号”船票准备到昆明,但不知为何,后来又将票退掉。这时候的李家三哥,为了那个大家而进行艰难的现实及心理挣扎,作为结果,他放弃了自己的幸福。这一切,无论是那时的杨苡,还是弟弟巴金,都是无从了解的。

漫长的等待在一封封长信中消磨殆尽,误解又使这夹杂了抱怨的失望多了一层。1940年,杨苡与热烈的追求者、同为西南联大同学的赵瑞蕻结了婚。她给李尧林写了一封信:你让我结婚,我听你的。于是两人很长一段时间没有再联系。

经历了日本几次大轰炸的杨苡后来又提笔给李先生写信,详述她经历的那些恐怖的场景。有一天,杨苡终于收到在轰炸后的第一封远方来信。“这封信可把我等够了,现在知道你平安,我这才放心。我只希望有一天我们又能安安静静在一起听我们共同喜爱的唱片,我这一生也就心满意足了??”这些话,经历了半个多世纪的风雨,依然如雕刻般,深深印在老人的记忆深处,时至今日,86岁的老人依然清清楚楚地记得每一个字,而她在讲述这些的时候,分明感觉到她平静内心波澜的努力。

“李先生”期望的那一幕却永远不会出现了。1945年,正在重庆某学校教师宿舍怀抱婴儿的杨苡,突然接到萧珊从重庆城里寄来的信:“李先生已于11月22日离开了我们。我很难过,希望你别伤心!”杨苡再也没忍住,失声痛哭起来。

文革后,杨苡在巴金上海武康路的家里看到了李尧林保存的那些唱片。已把杨苡当成家里特殊一员的巴金的后辈想把这些唱片送给杨苡,杨苡只回答了一句:“什么时候我听这些唱片时不会掉眼泪,我再听。”而那些唱片,她再也没听过。

没人说得清那个18岁女孩心中的故事,即使她自己。“是恋爱吗?”86岁的老人微微笑着,像是问别人,又像是在问自己。如果是恋爱,那么为何两人最近距离的一次接触,也不过是李先生为她摘去掉在她头发上的一只虫子?如果不是恋爱,那短短40天就彼此传递的50多封信又意味着什么?

“巴先生”与他的“小朋友”

到昆明西南联大就读不久的杨苡,接到巴金给她的一封信,说要介绍一位朋友给她,他相信她们两个人一定合得来。那时的杨苡一点也不会将她后来看到的这个大眼睛女孩陈蕴珍,与未来的巴金夫人联系起来。

杨苡说,那时的读者早早地就从报纸上介绍巴金的文章里了解到,巴金一直宣称“不结婚,不照相”。与迫于生活压力而选择不婚的三哥不同,那时坚持“不婚”的巴金好像更多地受西方思潮的影响。

性格活泼的陈蕴珍很快和大家成为好朋友——回忆当年,杨苡老人仍习惯地称萧珊为“陈蕴珍(儿)”,透着同学加好友的亲切。

因在好朋友当中排行“小三”的陈蕴珍,后来用“萧珊”作笔名,也成为外界熟知的、巴金此生爱过的惟一一位女人。萧珊与杨苡一样,都是在1936年以读者身份写信与巴金结识。此后的萧珊追随巴金,从上海到广州、桂林、昆明。在桂林期间,巴金决定让萧珊上学,于是写信让杨苡照顾她。“后来有很多误传,说巴金和陈蕴珍(萧珊)是我介绍认识的,其实是巴金介绍我和她认识的。”

原本要读外文系的萧珊后来进了历史系。后来著名报人刘北汜回忆,那时他们几个好友在昆明城外金鸡巷四号租到楼上的三间房子,萧珊与王树藏住在一头——王树藏是萧珊关系甚好的一个女同学,19岁的王树藏后来结识了萧乾并嫁给他。但萧乾后来钟情于一位钢琴家而坚持与王离婚——刘北汜等三位男生住在另一头,中间空着的房间就当成了客厅。

杨苡有时也会跑过来和两个女孩子同住,一到晚上,三个女孩子各自趴在桌上写信,萧珊给巴金写,杨苡给“李先生”李尧林写,而王树藏则给萧乾写,各有情趣。杨苡回忆,高度近视的王树藏经常贴得很近地看萧乾写给她的信,大家都开玩笑说她不是看信而是“闻”信。

那时的巴金会来昆明看萧珊,萧珊一直到后来都称巴金为“李先生”,而在朋友眼里,萧珊只是巴金的“小朋友”,不过趁巴金不在时,女孩子有时也“逼”问萧珊究竟跟“李先生”是什么关系,杨苡记得,“有一次竟把陈蕴珍逗哭了”。

在好朋友眼中,萧珊是这段感情的主动者。但没有人注意到两人的关系何时悄悄地发生了变化。有一天临时进城的杨苡推开屋子,看见巴金和陈蕴珍很近地坐在一起说话,她也没有太在意。直到有一天,已结婚的杨苡与丈夫赵瑞蕻突然被巴金和萧珊叫来吃饭,“那一天,我们俩一起在某个饭店吃饭,当时还有巴先生的一个同乡在。巴金一点就点了猪脑,陈蕴珍就笑,说,李先生一点就点猪脑”。回到家后,杨苡无意间回味了一下今天“突然的奢侈”和席间的气氛,突然意识到了什么,对先生说:“我怎么觉得他俩今天好像是订婚宴啊!”

1944年,40岁的巴金终于被有双美丽眼睛的萧珊征服,两人在贵阳宣告结婚。

巴金是萧珊的全部世界。杨苡回忆,每次与巴金夫妇相聚,总是听萧珊念叨,“应该给李先生做个这个”,“李先生喜欢那个”。比巴金小13岁的萧珊婚后努力扮演好巴金夫人的角色。杨苡记得,她和丈夫赵瑞蕻去上海探望巴金夫妇,进了家,巴金接待他们,告之萧珊正在楼上洗澡。片刻,只见得萧珊穿着旗袍,脚踩白色高跟鞋从楼梯上慢慢走了下来。包括巴金在内,大家“扑哧”一下全乐了。“因为大家一直把她当小孩子,看她那个打扮,就好像小孩子在装新娘子、装大人一样,大家就忍不住笑了。”

这个幸福很快随着“文革”的来临而结束。杨苡说,萧珊喜欢漂亮,建国初期,像大哥一样保护巴金夫妇的靳以曾经为萧珊买来列宁装,萧珊后来还学了俄语,翻译普希金和屠格涅夫的中短篇小说,努力使自己更符合那个时代的要求,但她还是失败了。

文革后,恢复政策的巴金又出现在公众视野。那时,萧珊已去世几年。杨苡说,一度有关于巴金再婚的谣言,甚至传到了巴金的家乡。但她对这个谣言不屑一顾,因为她知道,那时的巴金,已在用蘸着血的笔,一字一泪地开始写那篇著名的《怀念萧珊》。

路边野花不採白不採 名博