父母辈的亲人们-----因红内裤入狱的父亲

我是秋云 (2022-10-20 14:05:57) 评论 (2)

父亲姓夏,叫夏钟鸣。生于1914年2月19日 (阴历正月25) 。父亲的老家在贵州省普定县的夏坝村。父亲是家里的老大,下面有三个弟弟,一个妹妹。

爷爷是个商人,所以父亲年轻时也曾走过经商的路,可是他被别人骗得很惨,最后不得不承认自己不是经商的料而改了行。

父亲写一手好文字。30年代末期,父亲开始为当时贵州大学的校长、国民党要员张庭休做秘书工作。

在贵大工作期间,张庭休的四个千金都叫他“夏大哥”,她们都挺喜欢父亲,父亲把她们都当作小妹妹。我与父亲闲话往事时,父亲曾告诉过我,张庭修的大小姐对他特有感情,40年代末期她移民美国时曾请求父亲与她同行,父亲当时已经决定要迎娶母亲,断然拒绝了张大小姐,让她挥泪离去了。

父亲为人十分厚道。爷爷去世后,父亲承担起家庭的责任,除了供养继母和管教两个小弟妹外,还尽力供他的三弟念完了大学。

父亲的二弟有经商头脑,他经营自己的生意并在自己的大哥之前就结婚成家并有了孩子。父亲同父异母的四弟解放后上了师范院校,毕业后成了一名出色的中学物理教师。父亲同父异母的唯一的妹妹,刚解放就参加了人民解放军,后来在部队医院做司药工作。

共产党夺取政权后,父亲的二弟的商店被收为公有,取名为“普定县公私合营百货商店”,他被聘为主管员工。

父亲被叫去组建“普定县文化馆”,他把所有找到他的人都安排了工作,这在后来的反右斗争中也成了他的罪证之一,说他是任人唯亲。

父亲1958年1月就被打成“右派”并被关押了。父亲被打成右派的理由,一开始是因为父亲有条红色内裤,党说他侮辱国旗,继而说他任人唯亲,文革期间被加罪,说他是国民党,因为他解放前曾为张庭修做过秘书。这些由共产党随心所欲地欲加之罪,使得父亲妻离子散,在监狱和劳改农场里被关押羞辱了整整21年!

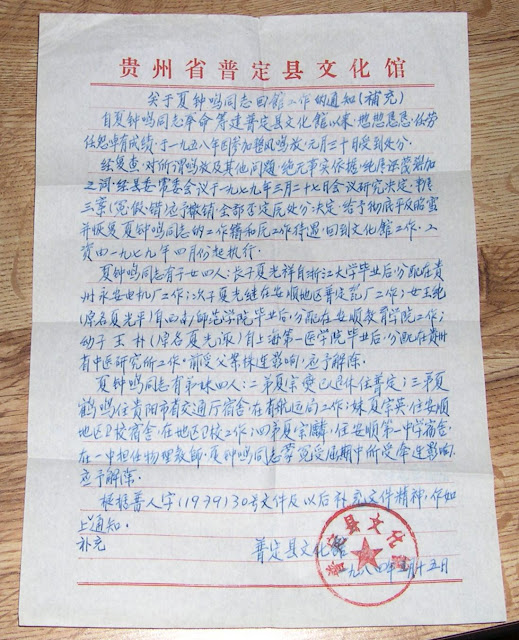

文革结束,邓小平上台后,平反了绝大部分右派,父亲也被平反,从遵义劳改农场回到普定原籍,1979年3月27日回到普定县文化馆,在那儿工作到规定的年龄后退休了。

父亲被关押时我未满4岁,儿时的记忆中没有父亲的形象。

1966年底,革命大串连在全国范围内展开。刚被送到普安县农业中学的我,赶上了这个全国范围风起云涌的学生运动。父亲怀着侥幸心理在贵阳三叔家等着见他的儿女们。我去看三叔一家时,意外地见到了父亲,12岁的我叫“爸爸”时的感觉很羞涩,因为记忆中几乎没有爸爸,也没有叫过爸爸。这次与父亲相遇,他给我买了一条当时贵阳的百货商店里最贵的彩色斜纹纯羊毛围巾,这条围巾,满载着深深的父爱,伴随我度过青少年时期,见证我进入成人行列,随我一起上大学,跟我一起飘洋过海,半个世纪以来没有离开过我,如山的父爱一直温暖着我的心......

1968年底,武斗遍及全国各地,妈妈把我和弟弟们送到普定,因为她和爸爸必须离开家到五七农场去学习最高最新指示,无法照顾我们,在普定有18岁的大哥、16岁的二哥与二叔一家和堂叔一家可以照顾我们。为此,我们回到了老家祖传的三合院里。父亲知道我们兄妹五人都住在一起时,马上承担起责任来。他写信告诉二叔,请他们帮助他照顾我们,为此每个月汇钱给二叔,让我们到二叔家吃饭。后来因为我们总是吃不饱,哥哥们要求父亲汇钱给我们,并告诉父亲我们会自己照顾自己,父亲照儿子们的要求办了......

父亲的收入非常地少,一个月只有几块钱。他平时总是省吃俭用,克勤克俭,一分钱都辦做几半用。他从来不给自己买任何东西,穿的用的全是劳改队定量配发的。

1969年春节,父亲回家探亲,给我们带来了凭票供应的肥皂,给哥哥们带来了劳改队发的新鞋袜和蓝色的劳动布劳改服,这都是父亲牙缝里挑食,从本来就少得可怜的定量供应中省下来给他的子女们的。

父亲穿的袜子总是补丁加补丁,在劳改农场都穿劳改服也是千丁万补。一年一次探亲度假时,父亲穿的衣服裤子只有一套,而且是穿旧了一面就翻另一面重新缝制当新的穿,两面都旧了时就买染料自己染,然后又当新的穿。那一年,我曾按照父亲的要求,帮助父亲把他唯一的尼制服拆成片,二哥有朋友的妈妈在缝纫社工作,她帮父亲翻新了他探亲时才穿的衣服。那时的我,曾为父亲补过袜子。记得那时我根本不会针线活,拿着父亲已经千丁万补的袜子,皱着眉头不知如何对付。父亲耐心地告诉我他的想法,告诉我怎么弄,我笨手笨脚地在父亲袜子的补丁上加了新补丁,缝得一点儿也不平整,父亲却显得非常高兴,不断地安慰我,说够结实就行了......

我们在普定期间,一直是父亲提供生活费。父亲为此很快用尽了他多年的储蓄,最后是卖掉了他解放前在贵阳花溪的房子,才得以继续给我们汇生活费。

父亲甚至还给妈妈寄过几个月的生活费,因为普安县的两派在政府工作区对侍打斗,妈妈和继父都拿不到工资。1969年初,母亲到普定把小弟弟接回普安,我和大弟弟继续留在普定与哥哥们一起生活。直到1969年底,革命派掌了大权,恢复了工作秩序,妈妈和继父的工资发放也开始正常化了,她请假来普定接走了我和大弟弟。直到此时,父亲才停止给我们汇生活费。

1970年初,我给父亲写信要发夹和琴琴 (一种用弹片弹奏的三弦琴) ,父亲很快用自己做的牛皮纸信封给我寄了两个很漂亮的有机玻璃雕花发夹和两个蝴蝶形发夹,这几个发夹成了我青春期最美最满意使用也最多的装饰品。父亲在信中告诉我买琴琴的钱他汇给哥哥,等我去普定时哥哥们会给我买。这一年夏天,我和大弟弟去普定看哥哥们,二哥给我买了我向往了几年的琴琴......

与母亲离婚后,父亲的朋友曾给他介绍女朋友,父亲为此曾委托三叔征求我们的意见,我们那时都不懂人事,一致表示不要“后母”,无私宽厚的父亲竟然全听了我们的,孤身一人在异乡度过了整整20年!

父亲回到家乡普定后,他年轻时的第一个恋人已经是单身,她的子女和我们都极力撮合两位老人成家相伴,可是由于女方有太多的顾虑未果......

1978年,我的大哥、大弟弟和我一起考上了大学,父亲为我们兄妹作了诗并寄给了我。遗憾我生活变迁太大,搬家多次,没能保留住父亲的诗作。只记得父亲诗作的大意是为自己整个青壮年期被迫害从而无所作为感到遗憾,同时也为我们兄妹能上大学、为我们一家重见光明感到欣慰,同时父亲还表示,相信我会为他圆他年轻时想做个教育家的梦......

1984年,父亲特意在普定县文化馆要了他无罪的补充证明,寄给当时在安顺教育学院工作的我。父亲这样做只是为了让我放心,他在信中告诉我他已经平反,不会再在政治上影响我们,希望我把跟母亲的王姓改回他的夏姓。

我从来不在乎姓什么,还特别不喜欢以工作头衔称呼同事们,与同事交往我喜欢直呼其名。我一直认为姓名只是对人的称呼而已,子女跟父姓或跟母姓都是一样的。当时我回信告诉父亲,我认为姓名只是个符号,姓什么叫什么无关紧要,重要的是我是他的女儿,这是谁也改变不了的事实,改名姓实在太麻烦,所以我不想改了。父亲不是很赞同我的观点,但是也没有为此耿耿于怀,他从此没再提要我改名的事。

其实内心是在乎父亲的想法的,上大学时我曾经暗自想过,如果我改名,我会叫自己“夏天好”或者叫“夏梦”。我的电子信箱名为“XIATIANHAO”,是由我多年对父亲的思念且内心很在乎父亲的想法来决定的。如今写下这些文字,只想借此告慰父亲的在天之灵!

父亲退休后,大部分时间与他在普定工作的儿子一家(我二哥)住在老家彻底翻新的三合院里。1986年底我调到昆明工作后,他曾到昆明跟我们短暂小住。1990年,父亲应我的请求,到昆明帮助修改润色我翻译撰写的人格测试结果的中文描述,为此父亲与我们住了两个月......

父亲对我寄予很大的希望,希望我能成为教育家。我没有成“家”,可是我相信父亲仍然会爱我并为我感到骄傲,因为我最理解也最了解他,而且我把自己所做的一切都尽力做到了最好......

父亲身体一直非常好,他老人家总是能吃、能睡、能运动。他自己创建了一套健身程序:早起后,先刷牙几分钟,洗完脸,头发弄顺就外出走路,通常要走几公里,回到家用冷水擦头和身。父亲从来不会感冒,也不会闹肠胃,他唯一的麻烦是眼睛不好,他的左眼文革时期的工农兵医生给他做白内障手术时被弄瞎了,只有右眼可以看东西。1997年以前,父亲走路时,由于眼睛的问题导致他曾经摔过几次跤,老人家很幸运没有伤筋动骨......

父亲83岁那年(1997年)摔跤后,就再也没能再站起来过。父亲摔坏了脊髓,不得不躺在床上痛苦地熬了近一年。1998年3月4日,父亲离开了他依然眷念的家园和儿女。父亲离开时是我到美国的第二年,往返他国的限制使得我没能回国参加父亲的葬礼……

父亲享年84岁。

父亲十分睿智豁达,心胸开阔且性格开朗。他1978年平反回乡后,曾经写信感谢我的爸爸 (继父) 帮助妈妈养育我们。我们上大学前回普定去看望父亲,他亲自把陪伴了他大半生的一只派克钢笔送给了我最小的弟弟(爸爸唯一的亲生儿子)。

父亲睡觉时常常鼾声如雷。1983年我怀着儿子时,父亲不时会到安顺来看我们,他的鼾声穿墙入室,我们常常为之发笑并为老人家能如此沉睡感到欣慰......

父亲和他的弟妹们笑声都很有震撼力,他们在一起叙旧时,常常开怀大笑。尽管他们的人生历尽坎坷,受尽折磨,可他们的笑声给我的感觉是:很开怀,很坦荡,很豁达,很有感染力......

我相信父亲和他的三弟、二弟、小妹在天堂也照样会鼾声如雷,照样会开怀大笑的......

评论 (2)

回复 'weed123' 的评论 : 谢谢!

一位偉大的父親!

我是秋云 名博