南师附小的老师和同学们

戴宁生2022 (2023-01-01 04:57:18) 评论 (2)2004年6月

1· 契子

今年元月斯老师去世,俞敏寄来了追悼会上拍的相片。一时感慨万千,多少童年美好的记忆喷涌而出。我忍不住向俞敏和方扬眉等建议收集我们小学时的相片再一起来写文章去挖掘那童年记忆中无穷的宝藏。方扬眉一转眼写了一篇“左撇子忆附小”。她写的那么利索。我记忆中她当年在附小时的泼辣神情耀然纸上。俞敏的文章还未写完。她极有文采,以她佛境的平静心态追索了我们童年幸福的细节。马守维是先锋了。他虽然在附小的时间不长,可他前几年就早早地写过两篇有关附小的文章了。

我想去捕捉逝去的童年岁月,捕捉社会巨变过滤后尚存的童年的友谊。写的欲望和恐惧同时剧增:能讲我想讲的所有的话么?有能力把想讲的话讲好么?后果呢?孔子说,应言而不言,失人;不应言而言,失言。我是又怕失言又怕失人,以至丧失往年珍贵的友谊。

2· 亚瑟们

记得进附小要口试。谁带我去口试已不记得了。可能是母亲。地点似乎是在一二年级二楼的一个教室里。我一人进去以后,好像有两三位老师。他们问了我两个问题。第一个问题是我有几个兄弟姐妹、都叫什么。我回答说:“有三个姐姐,蕴华、蓉华和蒨华。”我或许还说了“蓉是因为二姐是在成都生的;不是荣华富贵的荣。”提问者对我的回答非常满意。第二个问题是:“一个人在街上迷路了怎么办?”我心想这个母亲早就教过我了:叫一个三轮车坐回家。提问者都笑了。我说这是母亲教我的。他们笑着对我说:“应该找警察叔叔。”这个答案使我终身受用不尽,直至今日在全国以至世界各国周游,每每要问路,首选者必为警察。

第一天放学回家。兴奋不已。父亲坐在沙发上问我在学校学了什么。我说:“ㄅ、ㄆ、ㄇ、ㄈ(BO、PO、MO、FO)。”父亲显然从来没听说过,也没见过,十分不解。我把四个注音符号写给他看。父亲越发不解了。他指着“ㄆ”犹豫地问我:“这是’文’字么?应该是一点不是一撇。”当时父亲和我都很疑惑。后来才意识到这是时代差异开的一个小玩笑。

刚进附小时家住在南秀村,附小在大石桥。对七岁的小孩来说,相距很远了。一年级时上学放学都得坐三轮车。我从家里走到青岛路和汉口路口,那里有一个三轮车站。从那里去附小要一毛七分钱。回想起来那时家境并不宽裕,每天的车费一加起来应是一笔不小的开支。我一个小人消失在一个大三轮车里,非常荒唐。

无独有偶,和我一起上过鼓楼幼儿园的陈小茵也是坐三轮车上去附小。这样放学回家时,蹬三轮车的车夫偶尔会把我和她一起拉上。后来附小毕业后,她和我又一起在十中上了六年初中和高中。可是记忆中我似乎没有和她说过话。倒是母亲和她妈妈每每在街上相遇,就要讲很长时间的话。大有要把手上提着的刚买的鸡蛋讲成小鸡之势。母亲称她妈妈“陈小茵妈妈,”她妈妈则称母亲“戴宁生妈妈。”她们从来不知道彼此的姓名。陈小茵和我们家都在珠江路西边。记得她们家还为她在薛家巷租过一间小平房,我曾去过至少一次。

学校离家远的另一个后果是中午不能回家吃饭,得由保姆把中饭送到学校来。当时班上在学校吃中饭的同学人数不少。可能有的家住不远,也选择了送饭的方式。保姆们把饭菜汤放在一串一格一格的饭盒里提着。饭盒外还包着棉套子。她们在门房的会客室里等着下课铃一响,把饭送给我们,再等我们吃完后把空饭盒拿走。有一段时间是在学校的食堂包伙,我们学生和老师们坐在一起吃午饭。

我们这些中午不回家的在一起相处玩耍的时间比和别的同学要长得多,所以至今记得比较清楚。先后大概有男生左愉、候德勇、贾一德、潘小同、吴宁、张远程、和女生陈小茵、方杨眉、计小丽、李蕾、王嘉兴、汪梅恩、吴桐蕾等。

贾一德是我附小最要好的同学了。附小一放学,一部分学生出门了往东面四牌楼方向走,一部分出门了往西的大石桥方向走。一般来说东路的和东路的比较要好,西路的和西路的比较要好。贾一德和我都是西路的。他家在卫巷口有一个大院和一排平房。我放学后路过他家,经常去玩。他姐姐贾中德也是附小的。我也见过他爸爸妈妈和奶奶。贾一德和吴宁是当时班上男生中的皎皎者。贾一德比较调皮,但极为聪明,划画尤其好,老师同学都很喜欢他。

回家路上常逗留的另一站是郭新海家。他家在吉兆营,房间里没有地板是泥巴地,面向街的一面是一扇一扇的木板门面。他奶奶在门口摆了个小摊,一个木头盒子分成很多小格格,里面是各种梅子和其他好吃的东西。张远程家比我家离学校还要远,所以他常路过我们家到我们家来玩。贾一德郭新海虽不顺路也到我们家来玩,我也去张远程家玩过。郭新海初中是否与我同学?他后来去哪儿呢?现在在哪儿呢?

除了一起在学校吃中饭和放学后同路都是成为好朋友的因素,在班上的坐位也有关系。坐得近的来往较多。潘小同虽然是放学了往东走的而且坐的离我较远,但我们一起在学校吃中饭。六年级毕业前后,他想学武术,约我同去拜师,并说拜师要送香烟。我为此可能还偷了父母的钱。但也有例外。陆北川和我一起玩的时间也比较多。从根本上说,成为好朋友大概还是性格倾向性决定的。

记忆中和女生没有说过话,更别说一起玩了。学校里光彩的事,似乎都少不了吴桐蕾、方扬眉、李蕾、王嘉兴。她们那时在我的心中是外国童话故事中的角色。她们长得又美丽又可爱,穿得又漂亮又讲究,人又聪敏又能干,又讨老师喜欢。敬畏而高不可攀。方沙妙和我同桌过。我的印象她非常的老实。我一二年级时可能还和汪梅恩同桌过。我的印象她也非常的老实。是否和陈小茵同桌过记不起来了。我和俞敏同桌是在小学高年级。所以记得比较清楚。

二三年级的时候,家从南秀村搬到小粉桥的小陶园。离附小的路近了,人也大了。而且小陶园里南大教授的孩子们大都上附小。每天呼朋唤友、成群结队地去上学。从小粉桥二八巷过珠江路,取道吉兆营、鱼市街或唱经楼、都司巷、卫巷、丹凤街、大石桥路,过了进香河上的大石桥就是附小。小陶园里的孩子们中与我同年级的只有刘健生,但他是乙班的。其他都是别的年级的。比我大的有程凯先,罗朋,李凡、李黄、还有李维民的两个姐姐,比我小的有李维民,陈卫和他妹妹,还有蒋益亮、蒋益婷、及蒋家的小弟弟,还有王咸、王小平,等等。

早上上学时间比较紧。放学回家却十分自在。五十年代初,街上常有杂耍的、卖药的、打汽枪的、摆疑难棋局的、打康乐球的、打弹子球的、摸彩的、卖糖稀的、卖棉花糖的,充满了生活的气息。然而父母那时认为那是社会低层的不好的东西,是绝对不允许我们问津的。但放学时旁观一阵,实属难免。百无聊赖时就把一块石头从学校踢到家里。所以那时穿的布鞋,不但要垫上橡皮底加铁钉,鞋头还要包上皮。这样才比较耐用。

进香河上的大石桥为拱桥,上下桥坡度较大。人力拉的板车、马车、骡车多有上不去的问题。通常是车夫们把车停在桥下,然后大家齐心协力或推或拉或搬轮子把车一辆一辆地弄过桥去。我们上学放学时,每每遇上这种情形,就会帮着推。我们增添的力气可能有限,但心里充满了成就感。我为此好像还写过一篇作文。

吉兆营、唱经楼口有一家肉店。早上卖生肉,下午卖一两样熟的东西。其中一样可能是腊猪眼,一排一排的腊猪眼睛放在一个长方形的盘子上,十分诱人。我对母亲提起过,但她说那种地方的东西很脏,是绝对不可以吃的。后来长大了,身上也有钱了,我还专门去过那家肉店。事过境迁,肉都变成了定量有限的货物,腊猪眼更踪影全无。后来那家店也关门了。时至今日,我心中仍对腊猪眼念念不忘。但找遍全中国全世界也没有找到。与亲戚朋友谈起,似乎没人听说过有腊猪眼这回事。腊猪眼看来是终生的遗憾了。

母亲回忆说,我被附小录取后本来是分在一位姓刘的女老师的乙班的。但她一见甲班的斯老师,就提出了让我转甲班的要求。理由是我身体不好,乙班的教室朝北。母亲说,那时斯老师穿着高跟鞋还涂了口红,一脸精明强干的样子。母亲问斯老师结婚了没有。斯老师哈哈大笑,答曰:“我儿子已经上大学了。”母亲从来自认为很有眼力。出现如此之大的误差说明斯老师当时显得多么年轻。五八年大跃进时斯老师成了全国闻名的优秀教师之后,母亲更为她的选择自豪了。

我记忆中斯老师对我们充满了爱。我们换牙时她给我们拔过牙。秋天变天时,她把她儿女的大衣服给我们这些在学校吃午饭的学生穿。我印象最深的是和斯老师一起在附小的食堂吃中饭。她可能是因为丈夫有肺病,所以很注重让我们和她一起吃生大蒜。生大蒜对七八岁的孩子们来说当然不是很好吃。好吃的是她带来的猪油。热腾腾的大米饭,用猪油和盐一拌,香极了!

三四年级时的班主任是萧老师。她给我留下的印象是体弱多病。我记得她生病时我们去她住的地方看望过她。她住在卫巷二楼一间暗淡的房间里,过的是一位老处女(?)的生活。和一二年级、五六年级时闪闪发光的斯老师和金老师相比较,她正好相反,一点光彩也没有。她默默无闻地活着,兢兢业业地教我们,却没有在我的心中留下一丝一毫的痕迹。九岁十岁的我懂什么呢?她那时也许并不象我们想象的那么老。她生活中经历的酸辣苦甜,如今成熟了的我是不难去推断的。

金光灿烂的金老师是我们五六年级的班主任。我从小对加入少先队有抵触,但在金老师的麾下终於入了队,还当过中队旗手和二年级的辅导员,算是我政治生涯中官至最高位了。最为重要的应该是她让我参加了学校新成立的航模小组,使我不但有幸师从罗家昌,而且日后成了十中航模小组的主力。我的第一个成熟了的志向是飞机设计。考大学时的志愿里就有北航和北京机械学院。还记得有一次班上要去栖霞山秋游。金老师让我负责买火车票。母亲认为这是金老师给我的一个锻炼的机会。母亲给了我一个扑克牌盒子,让我把从同学那里收来的零钱放在里面(那时尚没有发行硬币)。我一人去新街口火车售票处买票时,售票员因为嫌我用的都是零钱,让我一直等到关门之前没有其他顾客时才把票卖给我。

金老师与斯老师有很多相像的地方,代表了附小老师们的才华、风格、和精神。她们平易近人,对我们充满了爱。斯老师在学校的住处和金老师的家我们都去玩过。小学毕业之后还去过。斯老师是我们的启蒙者。金老师开始把我们培养成人。

另一位在我们心灵中留下不可磨灭记忆的是多才多艺的杨老师。如果让我们孩子们投票表决最喜欢的老师的话,杨老师一定会得到最多的票数。很小的时候他就教我们绣花。男生女生都要学。我绣的是小白兔拔萝卜。母亲认为绣的极好,用它做了一个小枕头。那个小枕头一直保留着,到文革才没了踪影。大跃进时,杨老师还教我们用一种叫二四滴的药滴在花上种无仔西红柿。他带领我们做狗头车。他还发明了用榆树皮粉做木偶。榆树皮粉黏性很大,所做的木偶干后不易摔碎。杨老师也有绘画的天赋。我想贾一德李蕾这些有绘画天分的一定从杨老师那里受益匪浅。后来听说杨老师被打成了右派分子。在我幼小的心灵里,为大家都喜爱的杨老师和被宣传为坏人的右派分子是永远联系不到一起去的。

还有一位教音乐的王老师,不仅教我们唱歌,偶尔还教我们如何欣赏音乐。我那时并不喜爱音乐。认为那是女生的事。可是舒伯特的“魔王”却在我心中留下了不可磨灭的印象。王老师对我们说这歌是一个人唱三个角色。她教我们如何细心去分辨什么时候是父亲在唱、什么时候是儿子在唱、什么时候是魔王在唱。以后到了高中,我喜爱上音乐之后,还自己从头到尾把这首歌唱过。如今我成了古典意大利歌剧迷,或许是当年王老师种下的种子哩!

六年级时附小成立了航模小组。南师附中派罗家昌、王嘉祥来教我们。他俩也是附小毕业的。听说罗家昌因病休学在家自学航模从设计到制作成了专家。以后代表附中参加比赛,每赛必是冠军。参加附小新成立的航模小组不止我一人,但我无疑是最为衷情投入的。罗家昌和王嘉祥也很器重我。罗家昌把他设计制做的一架一级牵引机给我,让我代表附小去参加市里的比赛。我因为怕踩在一个水坑里而使飞机提早托钩,只取得了第二名。罗家昌认为那是他的奇耻大辱。后来我没有上附中而是上了十中,更让他生我的气,没再理我。我以后听到一些有关他的传说,虽不知真假,但多符合我的想像。我对他永远是敬佩和感激不已的。

可能没有比航模对我一生更有深远影响的活动了。我从喜爱航模到喜爱流体动力学。其后生吞活剥地看了无数的这方面的书,立志从事飞机设计。可笑的是,那时设计飞机属有保密性质的专业。我的密级不够。中学毕业时,班主任给的评语不好。加上当年年轻气盛,不愿复习备考。以至飞机设计的理想之梦没能实现。但命运也没有辜负我。我对流体动力学的一片偏爱竟然后来在威斯康星大学学动态经济模型和作博士论文解常微分和偏微分方程时都找到了影子。如今每每设计经济和统筹上的动态模型时,那溢于言表的一片偏爱是我现在身边的美国同事们所无法理解。

附小没有给我留下考试和作业的记忆。我无从回忆起我是如何学会认字学会算术的。我只记得一些吃喝玩乐的情景。春游秋游时一大早母亲让我吃一大碗蛋炒饭再带上平时吃不到的面包蛋糕之类。我模模糊糊记得我可能演过美国鬼子。原因似乎是母亲把父亲的西装裤改成了我的裤子,还烫出了笔挺的棱角。我记得我们在填平了的进香河边种蚕豆,然后大家在大礼堂里吃煮蚕豆。我记得五八年打麻雀时我把一件白俯绸衬衫留在房顶忘了拿回家,被母亲痛骂一顿。还记得造纸的欢乐和把一卷什么也用不成的自己造的纸拿回家的情景。我记得我们男孩子在一起打梭,跳躬、拱鸡,抽陀螺,滚铁环。

一九五九年,经过五七年反右和五八年大跃进的历史的洗礼,在中国的经济和政治迈向无底的深渊之际,我们从附小毕业了。回想起来,那是一个多么清晰的历史的转捩点。我们喜爱的老师们的眼睛里流露着一丝隐隐约约的悲哀。与往届毕业生不一样,我们没有一张毕业照。一些道听途说的故事在暗示:命运之神在向亚瑟们招手。

3. 雷瓦若兹们

命运之神是如何把亚瑟们变成了雷瓦若兹们的,这要由各人自己去叙述,我不敢代庖。但我相信我们这代人每人都有述说不尽故事。我希望大家都来回忆述说。这应该说是件有价值的事。首先,品味我们走过的路,尽管当时是酸甜苦辣,回想起来都是幸福的、值得自豪的。其次我们的后代成熟后应该会感兴趣。再次,现在的附小师生们也可能会对他们的历史有兴趣。最后,那些对我们那个时代的儿童、小学教育、社会和生活的变迁等等感兴趣的人也可能想知道。我们这一代人理所当然地应该在历史上留下我们永久的痕迹。

一1965年十中毕业,我和几个好友不知天高地厚地不愿上大学,想走一条与众不同的路。家里和学校逼着我们参加了高考。我们基本上没有复习备考。结果北大缺了几分,北航和北京机械学院飞机设计专业要求的密级我没有,复旦认为我高中毕业评语不好,“骄傲自大、自由散漫”。最后被西交大计算机系录取。

一1966年文革爆发。一1967年开始被无故打成反革命。年底开始被抄被批被斗。1968年春开始被隔离,其后两次逃跑,最后在陕西省第一监狱坐牢两年。一1971年4月出狱后,在学校的所谓“五七干校”和其他留校未分配的反动学生劳改近一年,先是造砖,后是砌防空洞。1972年被分配在西安低压开关厂上班,任务是设计我从来没听说过的冲床模具。

1973年我被西安低压开关厂派到南京工学院机械系进修。有一天去南工的机械厂参观时,车间里一个大个头的小伙子盯着我看了两圈,问我:“你是戴宁生吗?我是龚增谷呀。”龚增谷当年个头小在班上坐在第二排,是个有名的精明小捣蛋鬼。现在竟然和我一样高了,只是那一脸精明捣蛋的神情没变。他哈哈大笑对我说:“来向我们工人阶级学习啦!”与龚增谷重逢是件十分令人高兴的事。可能是从他那儿开始,又和贾一德、陆白川、张远程、程实、吴桐雷等联系上了。

也许就是那之后不久,我与贾一德,陆北川,刘健生重访了附小。附小那时基本没变,和当年我们在附小时一样。主楼的顶层仍然是老师们的宿舍。我们在那里碰上教音乐的王老师。时隔十几年,她一眼就认出了我们,还能叫出我们的名字。我们亲热地说:“王老师好!”她热泪盈眶了。文革中小学老师被尚不懂事的孩子们批斗、殴打、百般侮辱。王老师说:有些学生在街上见到老师,不是恶狠狠的,就是装着不认识。她拉着我们的手含着眼泪说:你们还能念着我们来看望我们,我今后再也不相信什么当教师倒霉论了!我当时没有眼泪。可我每每回想起当时情景,我的眼睛就控制不住地湿润起来。王老师是多么好的老师啊!正直,善良、兢兢业业,她从此成了我心目中又一位平凡的伟人。

贾一德和陆北川高中毕业后都去新疆了。听说杨冶、俞敏、吴宁也去新疆了。这次再见到贾一德和陆北川时,他们俩已经从新疆回到南京了。他们一去一回的故事太多太多了。我多么希望我能把我听到的知道的加上我的感慨毫无顾忌地写下来!可是我觉得那会有侵他人。我所听到的知道的只是凤毛麟角,而且支离破碎。我这个没有去新疆的人在去过新疆的人面前或许根本就没有资格发什么感慨。我只能衷心企盼那些去了新疆的人能自己来大写特写一下。

那时父母住在南秀村陶谷新村一带,贾一德家在南师宿舍一带,两家都搬迁了一二次。但总不过只隔一条上海路。步行五分钟到十分钟的样子。我到他家去过几次。他也到我们家来过几次。他有一位贤妻还有一个可爱的女儿。后来又有了一个儿子。不管命运怎样捉弄了他,我觉得他的性格并没有变。他给我的印象总是神神气气的,乐乐观观的,才华横溢的。记得有次高中时在路上遇到他,他穿着一双深筒球鞋使他那一米八几的个子显得更高了。他手上提着一个篮球,真是神气极了。这次见到他,他正在苦练小提琴。他给我表演了一曲“新疆之春”。我听上去觉得好极了,有专业水平了。联想到他当年绘画那么好,他的艺术天分是毫无疑问的了。

这次与龚增谷重逢后还有幸见到吴桐蕾,我们几人还去了她家。我的记忆中,小学时和她没有说过话。我先听说她被选去跳过芭蕾舞。后来又听说她去部队的一个歌舞团唱歌了。她在我的心目中太神圣了。这次是小学毕业后第一次又见到她。那时她好像在南化当实验员。她说父母是知识分子,不愿看到自己的女儿在台上表演。我看着她穿着一件朴实的小棉袄,回味着心中童话世界里的吴桐蕾。我想这才是知识分子子女的本色。她说:“这棉袄还是初中时穿的呢!”

记得一1967年我回南京时又见到张远程一次。那是周恩来去世之后。听说北京和全国很多地方已经禁止再为周恩来戴孝了。南京的气氛要不一样一点。张远程理直气壮地戴着一圈黑色的孝布,说:“我这孝布得一直戴下去!”我当然领会他的意思。他是借此在向江青们抗议。附小毕业后,他和我在十中同学。以后上了南京中医学院,现在是儿童医院的医生。我们彼此在动荡的文革中多年没有来往,他能在老同学们面前如此直言不讳,让我非常感动。

天回地转,1978初我被平反。<<西安日报>>登了一大篇有关我的报导,算是历史给我开的第二个玩笑。当年说了几句不该说的有关江青、陈伯达和林彪的话被打成反革命固然是个笑话。如今捧为反四人帮的英雄也是个笑话。有了一番头破血流的经历,总算知道如何正确对待这些人生的笑话了。更重要的是,年过三十,当年的轻狂洗涤一净,知道要刻苦认真地备考了。这样我不但考取了研究生而且还考取了第一批出国留学生。真正是时来运转。

据日记记载,一1978年我在南京研究生复试前后和老同学们有些来往。7月19日,陆北川来,约我去儿童医院找到张远程。张远程热情地请我们去他堂子街的家吃饭,见到了他爱人胡清华。据说程实在大行宫木器家具店。李道夫在南汽政工组。邓长生在长虹理发店。斯老师住在青岛路新盖的教师楼。金老师住在小金银巷一号。金老师被评为一级教师。我想她二十年前就当之无愧了。如果由我们学生们来评级,那二十年前她就已经是特级教师了。

1979年出国前我和附小的老同学有较多的来往。元月29日,也就是阴历大年初二,贾一德来我们家,我们去约了陆北川、龚增谷、程实(那时他刚刚新婚不久),又想约吴桐蕾、李蕾、王嘉兴,但三个女生均不在家。我们一起去给金老师和斯老师拜了年。元月22日,在父母家送客时,碰上了潘小同。他的妻子是张思敏。张思敏是南大地理(或地质)系教授张祖环的独生女,也是我们家小陶园的邻居。我们在一起玩的时间不多(我们给她起过一个外号叫“新娘子”)但她应该记得我。6月9号在南京儿童医院见张远程时,还见到吴桐蕾和她女儿。裴元自后来与我从初中同学到高中毕业,这其间也来往了几次。日记中还有不少其他零星记载。不幸的是,我无从从记忆中把当时的具体情况回忆出来。

1982年五月我从美国回国探亲时,去附小拜访过斯老师。8月我返美之前,斯老师带了两个记者来父母家采访我。推算起来,斯老师那时应是七十岁左右的老人了。可是她显得年轻极了。遗憾的是我的那些关于人情味的故事和猪油盐拌饭的回忆两位记者都不感兴趣。他们给了一些提示,希望能从我这儿听到一点他们想听到的事情。可惜我无从满足他们。但是见到斯老师总是十分地兴奋。她永远值得我们为她而骄傲自豪。

1982年回国探亲后我因故十二年没有回国。1994年再回国时,改革开放己使中国发生了巨大的变化。其后基本上平均每年应邀回国讲学一次。1995年与老同学们大大地聚会了一番。6月11日在贾一德父母家吃饭。6月13日陆北川、吴宁、吴桐蕾、张远程、贾一德、方扬眉、程实来南苑宾馆看我。我请大家在南苑宾馆的食堂吃了个晚饭。6月14日,吴宁请大家在夫子庙吃午餐,有李蕾、张远程、高美、贾一德、方扬眉、吴桐蕾、程实等人。日记中记着大家在一起照了相。可是我从来没见到过相片。当时是谁拍的?现在谁的手头有当时拍的相片?

当时方扬眉穿的是的确良卡机布两用衫。我记忆中那位外国童话故事中的方扬眉是荡然无存了。张远程认为朴素固然是我们的本质,但九十年代还穿着的确良卡机布两用衫太过分了。大家促合着要当了夫子庙地下商场总经理的吴宁在商场的服装店里给她拿几件衣服打扮一下。方扬眉旁顾左右而言他。我想那不只是朴素的本质,可能更反映了对生活的追求。我对她更加充满敬意了。

那次印象最深的莫过于和贾一德、方扬眉去吴桐蕾家,听方扬眉弹琴伴奏给吴桐蕾唱“红头绳”了。那时国内时新唱卡拉OK。中学同学相聚时,我有过几次经历。虽然可以载歌载舞,又吃又喝,十分热闹尽兴,难免有点乌烟瘴气。方扬眉吴桐蕾的钢琴伴唱“红头绳”使人耳目为之一清,显然在另一个层次上。吴桐蕾唱得极好,她嗓门一拉开,果然是专业水平。那天回到南苑宾馆,兴致未尽,给俞敏母亲打了个电话,希望和俞敏也能联系上。

回美国后,余兴缭绕,给大家写了信。不久收到了李蕾的回信。她是我们同学中最有所作为的了。更为令人敬佩的是,她和大家类似,文革中历经了江西部队农场、公社中学、县中学等。然而她如今能在重建南京市的世纪机遇中大显身手,羡慕之余实在为她骄傲。小时候的印象,李蕾很会画画。我那时既画不好也不懂欣赏画。现在仍然画不好,但自认比较会欣赏画了。我遥祝她把南京建得更美,也盼望着有一天能看到她成熟后的绘画作品。

1996年回国期间,5月25日在贾一德家做客大吃了一顿。29日还分别在方扬眉家和吴桐蕾家做了客。这次有幸见到了贾一德、方扬眉、吴桐蕾已长大了的子女。这些下一代都闪耀着各自的光彩。贾一德的女儿是那么能干,既有家庭传给她的美德,又有九十年代年青人的光辉。他儿子和他一样落落大方还极有绘画的天才。方扬眉的儿子是我几年回国中遇到的最全面优秀的年青人了。吴桐蕾的女儿文静秀气的外表看得出包藏着自己的追求。

那天在贾一德家吃饭,他夫人和女儿轮流做了几个拿手好戏,使我觉得是回国几次吃得最好最开心的一次。虽然每次回国都天昏地暗地大吃大喝,但吃喝之后,脑子里一片空虚。贾一德家的鲫鱼蒸蛋和她女儿做的醋溜辣椒炒笋瓜至今仍可回味出来。

同样不可遗忘的是方扬眉的丈夫杜建昌谈他们如何教育儿子的那一番高论。后来在北京见到他们的儿子杜松时,更感慨基因之外必定是他俩教子得法。贾一德也在他女儿还是婴儿时就对我说起他要如何教育培养他女儿。现在看到他女儿果然按他夫妻的意愿成长成人,基因之外也必定是他俩教女得法。我常对我女儿的母亲谈起我这些老同学的子女,希望也能那样去教育培养我们的女儿。

1996年以后,我急于实现周游世界的梦想。虽然大抵每年应邀回国讲学一次,但在南京一般只逗留两三天,目的是探望我在南大的老姐。所以与老同学们基本上没有来往。查阅日记,发现只是在1998年元月26日,即阴历虎年除夕前一天,突然收到俞敏的一张贺年卡,虽然简单得几乎没有内容。我还是高兴至极。毕竟小学毕业后和她没有过任何联系。我第二天就给她写了回信。

时隔四年,2002年俞敏发来电子信说她收到了我的信。她自一1965年高中毕业支边,在新疆生活了三十多年,直到一九九六年退休。其间干过农工、“赤脚”医生、结婚后随先生调到地质队,被分到子弟学校当老师,1986年调乌鲁木齐地矿局,又改行,最终从岩矿测试工程师的位置上退休。现在在南京。那时我正准备去成都讲学然后飞南京探望我二姐。我要了俞敏的电话号码,打算回国了给她打电话。不想阴差阳错,我不但丢掉了她的电话号码,而且也找不到她给我发的电子信。无奈失之交臂。

今年因为斯老师去世,她把追悼会的相片用电子信件发来,我才得以再与老同学们重新联系上。几个星期内我给贾一德、李蕾、方扬眉、马守维、左愉、张远程、吴宁、陆北川、陈小茵、王嘉兴、龚增谷、吴桐蕾等打了电话。很多人从相片上认不出来了。岁月太无情了。它一转眼就夺走了童年时的小夥伴们。我请求大家把童年时的相片找出来。这样我们就可以出一本相集。把我们的童年追回来。还有那许多没有联系上的,他们都在哪儿呢?现在在做什么呢?是什么样呢?左愉、马守维很快发来他们小时候的相片。马守维用毛笔写的小楷字的信简直就是艺术品。俞敏寄来的她小时候的相片使我终於又回想起了她当年的模样。

我想我一定是老了,思乡了,念旧了。

4. 结语

附小的学生以南大和南工的知识份子子女为主,还有那些认同知识份子的家庭的子女。附小以大石桥小学为前身,还一度被改名为实验小学。师资和学生来源相辅相成。附小的老师们固然培养了附小的学生。附小的学生也难免塑造了附小的老师。不但老师学生有各自的基因在起作用,附小作为一个实体,其“基因”或传统也在起作用。在剧烈地社会变迁之中,在那个易于被欺骗被愚弄和被利用的时代里,这些基因是否变异了呢?

2000年冬我应邀去常熟访问时,有幸见到了常熟中学的校长张枫森先生。张校长让我敬仰和羡慕不已。他浑身充满了对发展中国教育事业的信心、能力和献身精神。他说他在美国访问了一圈,结论是美国的中小学教育远远不如中国。我同意他的某些看法。中国教育注重积累知识。但我指出中国教育有几点不如美国。最主要的是忽略了培养与人相处的社会能力。张校长若有所思。我的话似乎打动了他。当然他不会知道缺少与人相处的社会能力是我总结出来的一生中最根本的弱点。我希望他能在那片孔子的土地上办出比附小更好的学校来。

女儿今年七岁了。她的童年和我的童年无法相比。她如今的幸福是我童年时无法想象的。我曾有的童年的幸福,她也不可能得到。她生长在美国。三岁上幼儿园起就在学校里接受美国教育。希望她从小就具有与人相处的社会能力。我摆脱不了中国注重积累知识的传统,为此决定让她从小学二年级起上天主教教会学校。对於宗教,她将来有她自己信和不信的自由。我只但愿她长大了能把《牛虻》好好读一边。书我已经为她买好了,是一百多年前出版的。

附录之一 与俞敏和方扬眉共同回忆出的全班名单

男生(23):

程式,龚曾谷,郭新海,候德勇,贾一德,李道夫(外号尼姑),李铁英,刘新志,陆北川,马守维,马同顺(?),马小平(?),汤尔固,潘小同,裴元自,王根茂,王文玉,吴宁,杨冶,叶梦华,张远程,赵学初,左愉,邓长生(?)。

女生(26):

毕金莲,陈小茵,方沙妙,方杨眉,高美,韩俊言?,郝珍(外号叫猪肝?),计小丽,金芝兰(朝鲜族,五年级转学来),琚曼华,李蕾,刘光华,刘明华,王嘉兴,汪梅恩,王怡,吴桐蕾,谢俊英(外号小豆),徐伯英,徐征,赵凤英,赵运鲜(赵云仙),叶晓玲,俞敏,周?兰(转入又转走),朱燕霞(外号猪肝?)。

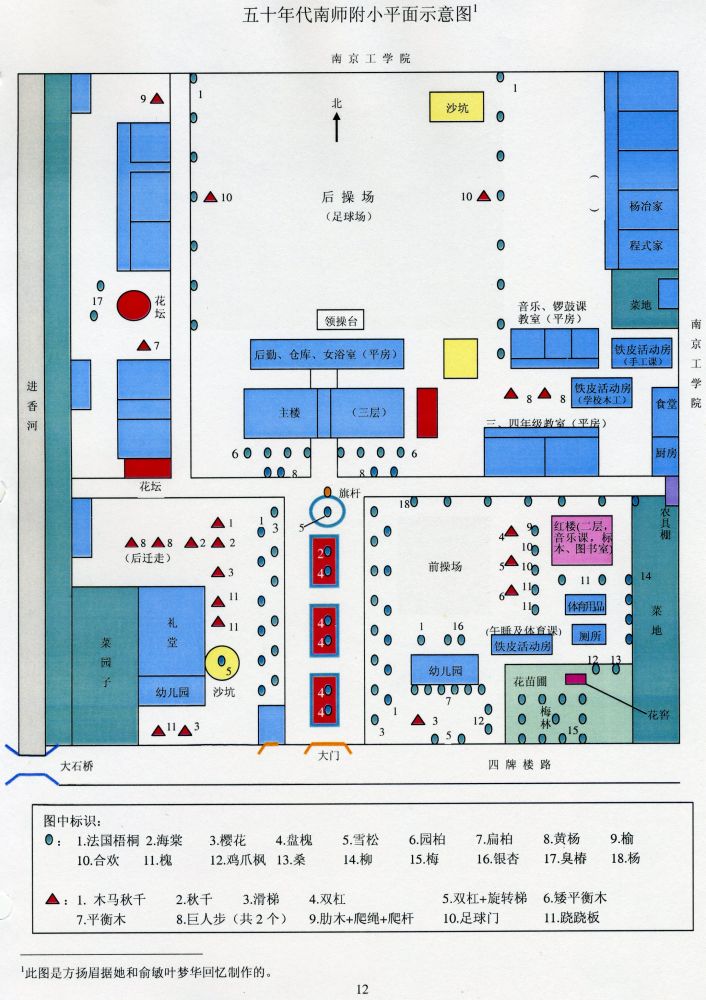

附录之二 50年代南师附小平面图(叶梦华、俞敏、方扬眉等人绘制

评论 (2)

你一提亚瑟,我就想到了「牛虻」,一百多年前出版的书。最近重读原文版,仍是感动得要流泪。当然我不赞同作者在个别场合的种族歧视表述(应该是时代的局限性吧)。

新年快乐。

新年快乐!

戴宁生2022