正文

君若天上云 侬似云中鸟 相随相依 映日御风 君若湖中水 侬似水心花 相亲相恋 与月弄影 人间缘何聚散 人间何有悲欢 但愿与君长相守 莫作昙花一现

踏歌,是中国传统民间舞蹈,又名跳歌、打歌等。从汉唐及至宋代,都广泛流传。它是一种群舞,舞者成群结队,手拉手,以脚踏地,边歌边舞。据《后汉书·东夷列传》记载:“昼夜酒会,群聚歌舞,舞辄数十人相随,踏地为节。”到了唐代,踏歌一方面在民间更为广泛地流传,成为一种重要的群众自娱性活动;另一方面,被改造加工成为宫廷舞蹈,出现了缭踏歌、踏金莲、踏歌辞等宫廷舞乐。唐睿宗先天二年(713)元宵节,皇家在安福门外举行有千余妇女参加的踏歌舞会,人们在高20余丈、燃着 5万盏灯的美丽辉煌的灯轮下载歌载舞,跳了3天3夜,场面极为壮观。对这种当时极为盛行的舞蹈,唐代许多诗人都有所描述,如刘禹锡的《踏歌词》:“春江月出大堤平,堤上女儿连袂行”;“新词宛转递相传,振袖倾鬟风露前”;又如顾况的《听山鹧鸪》“踏歌接天晓”等 。《中国古典舞《踏歌》赏析》 据刘禹锡的《竹枝词序》记载,踏歌以联唱《竹枝词》、吹奏短笛、鼓来伴奏。舞时不分男女,围成圆圈,手牵手,边歌边舞,情绪欢乐。唐人踏歌的类型有:踏地为节、连袂舞;顿足踏歌、拍手相合;择场跳月以择偶等。

宋代每逢元宵、中秋,都要举行盛大的踏歌活动,正如蔡卞在《宣和画谱》里描写的:“中秋夜,妇女相持踏歌,婆娑月影中。”同时也有风格迥然不同的男子踏歌,在马远的名画《踏歌图》中,绘有四位老人在蜿蜒的山路上踏歌,上有宁宗皇帝的题诗:“宿雨清畿甸,朝阳丽帝城;丰年人乐业,垄上踏歌行。”

创作于20世纪九十年代的古典舞作品《踏歌》,舞者边舞边唱,表现的是阳春三月,碧柳依依,翠裙拂风,婀娜生姿,一行踏青的少女,连袂歌舞,踏着春绿,唱着欢歌,融入一派阳光明媚、草青花黄的江南秀色里。舞蹈语言的独特之处在于以“一肩前后耸动带动同臂的左右摇摆”,再配以同脚在弱拍踏地做出的“一顺边”动律,一顿一挫,一扬一拽,把一群南国佳人娇柔可爱的形象以及风和日丽、携手游春的惬意心情表现得淋漓尽致。轻舞飞扬间便一举夺得了首届中国舞蹈“荷花奖”比赛的“中国古典舞”作品金奖。

《中国古典舞《踏歌》赏析》

在中国民族舞系中,很多是浓郁地方特色民间流传沿袭而来的舞种。如藏族的锅庄舞、热巴舞、旋子;新疆的赛乃姆舞;内蒙的安代舞。若大个汉族虽有云南花灯、胶洲秧歌、东北秧歌,却没有一个具有群众性,代表性的民族舞。今日偶然浏览舞蹈视频,重新回顾还是不禁为之一亮。那至纯至清的歌词,轻快流畅的旋律,至今萦绕耳畔。北舞12位女子举袖搭肩斜排踏舞的场面记载并描述了踏歌这一古代民间歌舞。我想,这应该就是我们汉族的民族舞吧。只可惜,现代人没有继承下来。跳个集体舞还要向西方学习,而我们本民族的精粹却在逐渐消失,不能不说是很大的遗憾。

踏歌,从民间到宫廷、从宫廷再踱回到民间,其舞蹈形式一直是踏地为节,边歌边舞,这也是自娱舞蹈的一个主要特征。舞蹈《踏歌》除了以各种踏足为主流步伐之外,还发展了一部分流动性极强的步伐。于整体的“顿”中呈现一瞬间的“流”,通过流与顿的对比,形成视觉上的反差。例如,有一组起承转合较为复杂的动作小节,分别出现在第二遍唱词后的间律和第四遍唱词中,舞者拧腰向左,抛袖投足,笔直的袖锋呈“离弦箭”之势,就在“欲左”的当口,突发转体右行,待到袖子经上弧线往右坠时,身体又忽而至左,袖子横拉及左侧,“欲右”之势已不可挡,躯干连同双袖向右抛撒出去。就这样左右往返,若行云流水,似天马行空,而所有的动作又在一句“但愿与君长相守”的唱词中一气呵成,让观众于踏足的清新、俏丽中又品味出些许的温存、婉约,仿 若“我”便是那君愿随这翩翩翠袖尔来尔往。

敛肩、含颏、掩臂、摆背、松膝、拧腰、倾胯是《踏歌》所要求的基本体态。舞者在动作的流动中,通过左右摆和拧腰、松胯形成二维或三维空间上的“三道弯”体态,尽显少女之婀娜。松膝、倾胯的体态必然会使重心下降,加之顺拐蹉步的特定步伐,使得整个躯干呈现出“亲地”的势态来。这是剖析后的结论,但舞蹈《踏歌》从视觉感上讲并未曾见丝毫的“坠”感,此中缘由在于那非长非短、恰到好处的水袖。《踏歌》中的水袖对整体动作起到了“抑扬兼用、缓急相容”的作用,编导将汉代的“翘袖”,唐代的“抛袖”,宋代的“打袖”和清代的“搭袖”兼融并用,这种不拘一格、他为己用的创作观念,无疑成就了古典舞《踏歌》古拙、典雅而又活络、现代的双重性。

诗、乐、舞三位一体的美学观念,处处充盈于作品的举手投足间。汉魏之风浓郁的《踏歌》从舞台构图上尽显“诗化”的一面。如12位女子举袖搭肩斜排踏舞的场面,正是“舞婆娑,歌婉转,仿佛莺娇燕姹”。更为诗意的还在于作品处处渗透、蔓延出的情思,词曰:“君若天上云,侬似云中鸟,相随相依,映日浴风。君若湖中水,侬似水心花,相亲相怜,浴月弄影。人间缘何聚散,人间何有悲欢,但愿与君长相守,莫作昙花一现”(《踏歌》词)。在这声声柔媚万千的吴侬软语中,款款而至的才子佳人,不就是“踏青”最亮丽的一道景致吗?情,息息相通;诗,朗朗上口。

“踏歌”,是一个古已有之的民俗舞蹈品种,那是古代的人们在每年的春天到来时结伴出游、踏青而歌的行为。女子群舞《踏歌》从这种古代的民俗之举中提炼出一 个历久而弥新的大话题:青春无限美好与青春易逝去的无可抗拒的矛盾。然而,这个作品并不将话题用直白之语说出,而是采用非常“青春化”的女子群舞方式,用 处处透露青春消息的服装,以歌颂青春和期盼恋人“长相守”的动人之歌,生动地表现那话题的永恒。在作品里,青春以其本色的面目涌入眼帘,而歌喉却婉转地感 叹着青春易逝,青春和它朝露一般迅速蒸发而去的矛盾,奇妙地统一在一个和谐的舞蹈形象中,从而引人无限的遐想。这一点,是群舞《踏歌》最值得欣赏的地方。 另外,该作品的舞蹈处理也是很独特的。它没有采用一般的舞蹈语汇,舞蹈之歌基本保持平缓而均匀,但动作的节奏却常常在“顺拐”的风格中被突然加入的不在重 拍上的顿步和点地跳步所打破,形成出人意料的停顿。这舞动节奏之“破”,大大提高了舞动本身的表现色彩,好似那流光溢彩之青春勃发里突然闪现的一声早逝的 叹惜。《踏歌》还常常在歌声或音乐曲调的停顿之时,造成拧身坐胯之舞姿,舞者们略略扭了身子,头将转过去的一瞬间却回过眼神来,大方而逼视着你。一刹那, 粉面桃花,秋波荡漾,青春之歌已然踏在了观众的心上! ——冯双白

《踏歌》所呈现给我们的史学和美学价值远远超乎作品本身的艺术成就,它将会在中国古典舞坛上占有一席重要的位置,它可能预示着另一种古典舞学派的诞生。

《踏歌》的编导孙颖积几十年潜心钻研,在中国舞蹈历史文化中挖掘和创作了这部作品,其舞蹈具有中国汉代女乐舞蹈的形态特征:一是"怀悫素驰杳冥的高蹈周游",以端诚的神态追寻旷远的境界促成了女乐舞蹈"高蹈周游"的形态特征;二是"动赴度顾应声机讯体轻",汉代女乐舞者以"纤腰"、"轻身"为美,舞蹈"机迅体轻"却又节奏感极强,如赋中所说"兀动赴度,指顾应声",舞者时而"绰约闲摩",时而"纷飙若绝",时而"翼尔悠往",时而"回翔竦峙";其三,是"轶态横出,瑰姿谲起",交长袖,手足并重,"委蛇姌袅,云转飘忽"。 《踏歌》在静态舞姿上大量借鉴了古代遗存汉画砖的造型,在动态中大胆运用藏族牧区民间舞蹈动律,展示了汉魏舞风的奇妙瑰丽,再现了民间古补的踏歌风格。舞蹈动作运用了"一边动"的独特舞姿,180度运动弥补了动作的协调对称,基本是"一顺边"运动。如:顿步向后甩右手,再用肩带右臂向左前方扣盖、顿步;然后,向前行进,右手曲小臂向后、向前,由低到高前后收送、第八拍,斜前举臂的动作。这样典型的"一顺边"动作使舞蹈更显得新颖别致,别有一番韵味。舞蹈始终在运动,如行云流水;旁侧三道弯体态打破了以前一提汉风三道弯就塌腰撅臀的做作之态,静态中含着一种自然的动感,同时也颇居妖媚之美。《踏歌》在传统调度上虚实结合,动静结合,强弱结合,对比恰到好处,一顿、一流动更为中国古典舞的神韵,展现中国古典文化的风姿。

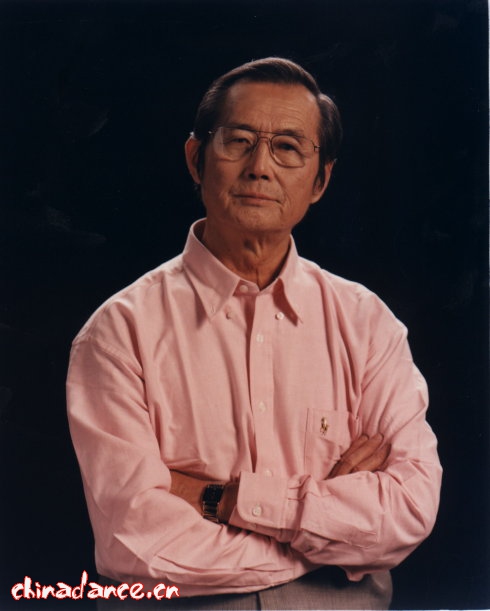

著名舞蹈编导 孙颖,男,1929年出生于黑龙江讷河,祖籍河北。北京舞蹈学院教授、汉唐古典舞教研室、研究生导师 于2009年12月3日凌晨2点48分逝世 早在1950年就在中央戏剧学院舞蹈系从师于吴晓邦先生;毕业后留校组建的古典舞教研组研究戏曲舞蹈; 1954年任北京舞蹈学校古典舞教研组副组长;1957年划为右派。 1979年,回到北京。任《舞蹈》杂志及《舞蹈论丛》古代史专栏编辑,期间曾发表《试论中国古典舞》、《再论中国古典舞》、《三论中国古典舞》、《天足于小脚时代的分歧》、《驳传统舞蹈还需要“舞蹈化”的奇谈》、《争论的是什么?分歧在哪里?》等多篇文章。 自1981年,先后在北京舞蹈学院任图书馆馆长、史论系系主任等职。在此期间,创编了以建安时期为历史题材的古典舞剧《铜雀伎》,于1985年由中国歌剧舞剧院首演并成为首届中国艺术节唯一入选舞剧剧目。之后,曾为电视剧《唐明皇》、《三国演义》、《司马迁》、《炎黄始祖》等剧编舞。 1994年移民美国,在美国完成了研究生课题:《中国古代舞蹈教程》教学提纲及教材。 1997年,创作“寻根述祖谱华风”之一:《炎黄祭》由北京舞蹈学院96级毕业生公演(其中《踏歌》获中国舞首届“荷花杯”大赛金奖); 1999年创作寻根述祖谱华风之二:《龙族风韵》由重庆市歌舞团首演; 2000年,受重庆大学之聘,任舞蹈系系主任。 2001年,北京舞蹈学院为孙颖教授设立“汉、唐古典舞教研室”,开始招收本科生并担任研究生导师。 代表作有:踏歌、楚腰、谢公屐、纨扇仕女、铜雀伎等。

孙颖 汉唐古典舞的一代宗师

2015-1-9 14:19| 发布者: 青藤| 查看: 798| 评论: 0

摘要: 孙颖1929 年出生,北京舞蹈学院教授、硕士生导师。 孙颖教授是北京舞蹈学院建院元老之一,著名舞蹈理论家、舞蹈教育家和编导。孙颖教授从上个世纪五十年代初到七十年代历经了二十余年的理论思考和准备,曾发表《试论 ...

孙颖

孙颖教授从上个世纪五十年代初到七十年代历经了二十余年的理论思考和准备,曾发表《试论中国古典舞》、《再论中国古典舞》、《三论中国古典舞》、《天足与小脚时代的分歧》、《驳传统舞蹈还需“舞蹈化”的奇谈》、《争论的是什么?分歧在哪里?》等多篇论著。 在中国舞蹈界引起极大的反响。

二十世纪八十年代起投入舞蹈创作,主要作品有:以建安时期为历史题材的古典舞剧《铜雀伎》;电视剧《唐明皇》、《三国演义》、《司马迁》、《炎黄始祖》中的舞蹈部分;大型古典舞蹈晚会“寻根述祖谱华风”之一《炎黄祭》(其中《踏歌》 获中国舞首届“荷花杯”大赛金奖);“寻根述祖谱华风”之二《龙族风韵》,以及《小破阵乐》、《小胡旋》等多个经典作品。

二十世纪初开始受聘于重庆大学,任舞蹈系主任。二零零一年,北京舞蹈学院为孙颖教授设立“汉唐古典舞教研室”,开始招收本科生并担任研究生导师。 2006年孙颖教授被评为第二届北京市高等学校教学名师奖。

孙颖是我国现当代民族舞蹈体系的创建者,他独特的艺术语言和审美意象成为其学科标志,富有新意且意味深远。他一生付诸"汉唐古典舞"(中国古典舞流派)及其艺术贡献。

孙颖教授留下了重建中国古典舞的理念与途径,对中国古典舞的创作理论和方法以及对中国舞蹈专业人才的培养方案有着细致的设想与具体的规划。

《踏歌》表演,取自《与春同行-文化部2008年春节电视晚会》

唐代的民间歌舞:

这里所指的民间歌舞不是勾栏酒肆演出的那种,而是真正在田间地头的劳动人民间的歌舞,“踏歌”是一种历史悠久的自娱性民间舞(在汉代已有记载)它不是对某一舞蹈的专称,而是古人对以脚踏地为节,联袂而舞,边舞边歌的舞蹈形式,是群众自娱性歌舞的通称。

“春江月出大堤平,堤上女郎连袂行。唱尽新词看不见,红霞影树鹧鸪鸣……新词宛转递相传,振袖倾鬟风露前。月落乌啼云雨散,游童陌上拾花钿。”

——刘禹锡《踏歌词》

《踏歌》到唐代极盛,有三大特点:

(1)、歌唱:通一曲调即兴填词,反复传唱。

(2)、踏地:随着歌唱的节奏,以脚踏地。

(3)、舞袖:有激烈的“振袖”和随身体运动的头部动作。

敛肩、含颏、掩臂、摆背、松膝、拧腰、倾胯是《踏歌》所要求的基本体态,舞者在动作的流动中,通过左右摆和拧腰、松胯形成二维或三维空间上的“三道弯”体态,尽显少女之婀娜。

评论

目前还没有任何评论

登录后才可评论.