太浮闲话

湘西山民的搏客[核心提示] 孙经先在乌有之乡鼓吹”户籍统计错误引起人口统计异常“达两三年之久,试图否认中国60年代大饥荒非正常死亡数千万之历史事实。最近,他把以前的结论写成文章,送到《中国社会科学学报》发表(2013年8月23日第492期)。并且提出划时代的概念:营养性死亡。孙的观点在试图否认大饥荒的毛派中很有市场。

山民在2年前就注意到所谓”户籍登记错误“说不能解释大跃进时期的人口异常。本文将依据国家统计局发布的各年人口统计数据,人口普查数据,中国统计年鉴中的城乡人口迁移数据,对孙经先的所谓”户籍登记错误“说进行分析验证。结果表明,孙经先的结论完全不被事实支持。

(一)背景

国家统计局汇总的历年人口统计数据,有每年总人口, 出生人口,和死亡人口三项。三项统计独立进行。再根据这几个数据计算出生率,死亡率和自然增长率与总人口一起公布。请注意计算各项比率的时候,所用的每年人口总数不是年初人口,也不是年末人口,而是年初年末的平均值。(见《中国统计年鉴》)

如果统计完全没有误差,那么每年的全国人口统计数据应该符合以下关系。 (注意改革开放前国际迁移可忽略不计。)

(定义:年人口自然增长数 = 年出生人口数 - 年死亡人口数 = 年平均人口 * 年自然增长率)

但是,因为人口统计总人口数,出生人口数,和死亡人口数独立统计,而且由于社会和政治的原因,各项统计数,尤其是死亡统计数,都有一定的误差。

国家统计局的人口数据中因此出现了矛盾。大部分年份,上述这两个应当相等的数字之间出现了较大差异: 年末年初人口差值 与 当年自然增长人口数并不一致。两者的差值用红字列在异常值一栏。

表1 中国人口统计数据一览(综合统计资料整理,来源见表末说明)

孙经先对以上统计异常的解释是:

(1)56-59年正的差值是因为农村人口进城当工人,没有注销农村户口。 因此有双份户口(农村与城市)。

(2)60-64年负的差值是因为精简城镇户口,下放人口没有在农村上户口。因此他们在此期间没有户口(漏登)。

(3)大饥荒以前因为部分进城人口户口重登造成人口基数虚高,大饥荒期间和其后因为部分精简人口没有户口造成人口总数统计降低。这一高一低就成了人口大量损失的“真正”原因。另外他还认为大饥荒前的人口死亡漏登, 加剧了人口基数虚高。

(二)质疑

以下根据国家统计局的数据,对孙经先的几条基本结论详细分析。

孙经先:第一个基本结论:在1959年底以前,由于工业发展的需要和“大跃进”运动的发动,我国出现了从农村到市镇的人口大迁移,至少有3000万以上农村人口迁移到市镇。在这一过程中产生了重报虚报户籍人口1162万人,即这些人虽然已经迁移到市镇并办理了户籍登记手续,但是他们并没有在原籍农村注销户籍(他们在市镇和农村同时拥有户籍)。

点评:孙经先这里犯了几个基本错误:

(1)大跃进期间从农村到城市的人口达迁移,时间段是1957年到1960年,并非结束于1959年底。孙经先说的3000万以上实际上是57-59年迁移增长(~2300万)和自然增长(~800万)之和, 夸大迁移数字800万!(下表选自李若建,《人口与经济》1999年第5期)

(2)他说的所谓造成的户口重登1162万人,不是来自任何统计资料,而是他根据56-59年正的统计差异就是人口重登累加而来。“一个人有两份户口”没有任何事实佐证。

表2 1956-1963年中国城镇人口变化情况(转引自李若建《人口与经济》1999年第5期)

孙经先:第二个基本结论:在1959年以前,由于户籍管理制度不健全,在我国(主要是广大农村地区)存在着较为严重的死亡漏报现象。根据1953年和1957年两次抽样调查的结果,可以估计出我国这一期间产生的死亡漏报人口约为750万,即有750万人在1959年以前已经死亡,但没有进行死亡登记注销户籍。

点评:孙经先这一段话只说出了部分事实, 但隐瞒了更重要的事实。

(1)部分事实:1959年以前,我国存在较为严重的死亡漏报现象。

(2)隐瞒的事实:大饥荒前后的的人口统计,长期存在死亡漏报现象。常年是因为经济原因。饥荒年代是因为政治原因。国内外人口学家通过对照人口普查和人口统计数据,发现大饥荒时的死亡人数有更严重的漏报(捂盖子)。地方志人口数据也直接证明这一点。

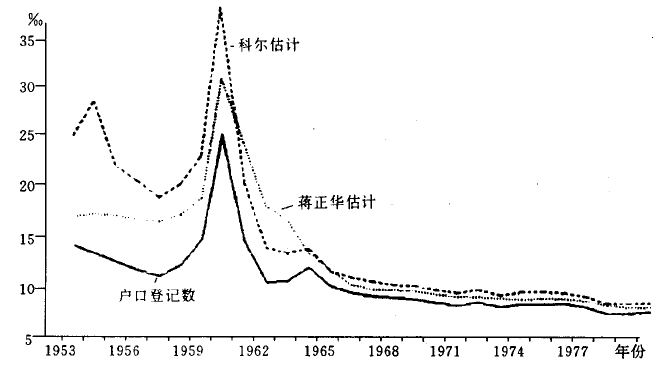

图1 死亡率的户口登记数与学者重估数(李成瑞《大跃进引起的人口变动》)

孙经先:第三个基本结论:我国在1960年前后进行了实施《户口登记条例》的工作,1964年进行了全国第二次人口普查,上述虚假户籍人口1912万的户籍在这两次户籍整顿活动中被注销。

点评:

(1)1964年是人口普查年,但1964年的人口统计数据,依然有603万的异常。这说明所谓人口重登不是统计异常的原因。

(2)1964年的年中人口(年初年末平均数)是69836万人(不含港澳台,含现役军人)。1964年7月1日的人口普查同一口径的人口总数(不含港澳台,包含现役军人)是69458万人。相差小于400万人(相对误差0.5%),说明总人口统计是相当准确的。人口统计总数比普查数还多近 400万人,说明根本不存在600多万的人口没有户口。

孙经先:第四个基本结论:由于我国经济出现重大困难,在1960年到1963年间开展了大规模精简市镇人口运动,3000万以上的市镇人口被精简返回农村。在这一过程中产生漏报户籍人口数1482万人,即这些人从市镇被精简并注销户籍,但他们没有及时在农村办理户籍迁入手续,成为没有户籍的人(这些人口在1965—1979年间重新登记了户籍)。

点评:注意这里孙经先陷入了不可调和的困境。

(1)既然农民57-59年进城时有双份户口,那农民60-64年迁移回农村时就(在统计中)占用原双份户口的那份农村户口,怎么会像孙经先说的没有户口呢?(注意:这里的双份与漏登都不可能是迁移人口的全部!)

(2)表2显示1960年有316万农民进城。可是人口统计差值却显为-695万。按照孙经先的说法,1960年应该有695万城镇人员下放农村没有在农村上户口(-695万!)。这意味着1960年有远远超过695万的城镇居民被精简下乡!!这完全是南辕北撤!由此可见这个户口错登的诡辩是多么的荒谬!

(3)对比1964年的人口统计数据与人口普查总人口,发现人口统计总人口比人口普查人口总数还要多。哪里来的1482万人没有户口?! 在粮食供应,布票等一切与户口挂钩的情况下,这些人为什么不去及时合法地上户口?还要等到孙经先说的70年代?近1500万人在可以合法上户口,而且事事需要户口的时代,近10年不去办理户口?可信吗?

(4)孙经先的困境:按照孙经先对统计异常的双户口无户口解释,为什么在严格实行户口制度和2胎化计划生育的70年代,还会有数百万人有双户口呢(正统计异常)?!82年的人口普查为什么没有查出这些双户口(统计数100807万,普查数100818万)?

综上所述,孙经先为了否认大饥荒,编造了一个不能自圆其说的谎言。这个谎言,终将和他发明的“营养性死亡”一起,被扫进历史的垃圾堆!

(三)国家统计局公布的人口统计异常的真正原因是什么?

山民对当时的人口数据和社会历史状况进行分析,得出以下几个结论。

(1)大跃进前后的人口统计,出生人口,死亡人口都存在比较严重的漏登现象。主要原因有两个:(i)当时的婴儿死亡率高,这一部分出生/死亡都没有登记。(ii)大饥荒期间,饿死人是政治事件,各级政府捂盖子,低报或瞒报饿死人数。

(2)在大饥荒之前,出生漏报是主要因素(50年代登记出生率比60年代低很多!)。漏报的另一个原因是农村登记的滞后。在大饥荒期间,死亡漏报是主要因素。70年代,计划生育开始,出生漏报成了主要因素。

(3)因为出生漏报与死亡漏报相抵消对总人口的影响比较小。 总人口相对来说还是比较准确。这一点可从人口普查结果得到映证。

以上各点,可以圆满解释各年人口统计的异常。如果对各年出生与死亡数据根据漏报进行修正, 则修正后的统计数据每年都满足统计平衡!

从下图可见,人口统计有一定的误差,但是总的变化趋势是真实的。而且在计算过程中用的是差减法,一个时间段的前后误差是相互抵消的。

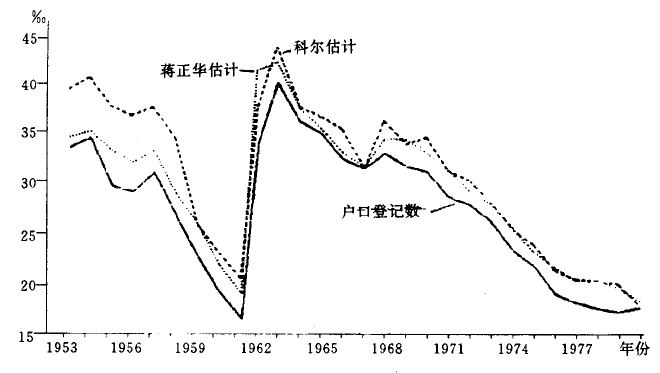

图2 出生率的户口登记数与学者重估数(李成瑞《大跃进的引起的人口变动》)

********************************

附录:

孙经先:“饿死三千万”不是事实

2013年08月23日 09:08 来源:《中国社会科学报》2013年8月23日第492期 作者:孙经先

http://www.csstoday.net/xuekepindao/pinglun/84014.html

孙经先:破解国家统计局户籍统计数据矛盾之谜