旅澳夢子

澳洲早期華人的故事

五.处世方式

无论在过去搜集早期华人的资料中,或现在重新回顾梅光达先生的历史,都发觉不少有关他的报导存在误导或失实,包括维基百科的“梅光达 Mei Quong Tart”在内,故而在这里将一些疑点作一些补充及说明。

在这里是大量地复制当时中英文报纸对梅光达的报导,从而反映出梅光达在给予社会的总体印象,再搜寻一些个案及特别场所中梅光达的行为表现,最后综观探讨他的处世方式。

1. 英文报纸介绍

(1) “…..我们的读者会感兴趣的是,光达在很小的时候就移民到这个殖民地,他说一口流利的英语,除此之外,他通过坚持不懈和认真学习,为自己赢得了一流的教育。他深受布莱德伍德、阿拉伦、小河和梅杰溪居民的尊敬。….. 为了表示各阶层对他的尊敬,当他在法庭上被注意到时,他的名誉法官麦克法兰总是在长凳上给他让座。光达是他的同胞们的偶像,他一直孜孜不倦地试图改善他们的状况”。- (“A Model Chinese Colonist”: Newcastle Morning Herald and Miners' Advocate, 24 Sep 1881, page 2 )

(2) 昨晚,光达先生在他的Sydney Arcade茶室招待了大约50位朋友,这是他第一次开茶室。光达先生随后简短而有趣地讲述了他的生平,特别是他不久前访问中国的经历…..。( “NEWS OF THE DAY”: Sydney Morning Herald, 2 February 1884, page 11 )

(3) ”昨天下午由圣玛丽工作协会的会员在巴尔曼艺术学院举办的集市开幕仪式上,表现得非常愉快。集市的目的是筹集资金,清偿英格兰国教会牧师住宅的债务。…. 公平地说,光达先生为这个摊位免费供应茶叶。.... (“A Chinaman Sings a Scotch Song”: Newcastle Morning Herald and Miners' Advocate, 8 March 1884, page 4 )

(4) 周二,在韦弗利的奇友大厅举行的爱国大会上,光达发表了简短而有力的讲话,对库珀议员的决议表示支持。他(光达)说,他感到自己非常荣幸能够有幸在这样一个会议上发言,尤其是因为他是一个英国臣民,在他认为首屈一指的伟大的古老国旗下享受自由。他也曾关心过这片古老土地的利益,这片土地与许多在场的人的关系可以被看作是他的祖父母,他的善意的影响不仅在澳大利亚,而且在全世界都散发着光彩。当我们回想起我们在澳大利亚幸福的家时,他觉得我们不能为把我们安置在那里的年迈的祖父母做太多。他为达利先生和魔法部如此迅速地提供援助感到骄傲,但更自豪的是,这些援助得到了家里的老人的接受。虽然生来是外国人,但他从小就与澳大利亚人打成一片;但在内心、同情和对王室的忠诚上,他和殖民地的任何一个人一样,都是一个真正的英国人(掌声)…..。( “QUONG TART ON THE SITUATION”: Australian Town and Country Journal, 28 February 1885, page 11 )

(5) 我在我的“笔记”中多次提到光达的名字,他正在调动所有的权力和他广泛增加的朋友圈的同情,代表那些住在我们不同收容所的可怜的老人。在以前的一个场合,我简要地介绍了海德公园慈善收容所为老年人提供的娱乐活动。当时他受到许多人的鼓励,这些人对受苦和体弱多病的人深感同情,同时他也意识到他在做一件真正的基督徒的事,当他在安慰我们殖民地退伍军人的垂暮年时,他决定定期为所有老弱病残收容所的收容人员提供娱乐活动。如果许多已进入第二个童年的灵魂的良好愿望有所帮助,基督教的天国将在他的事业上取得成功。光达一直很受欢迎,但他最后的慈善行为将为他带来更多的朋友,他们会很高兴地接受他作为一个有爱心的人进入社交圈。( “Stray Notes from Sydney”, By Viator, Singleton Argus, 25 July 1885, page 2 )

(6) ….. 光达先生是个快乐的人。他是那些备受宠爱的人之一,快乐的太阳似乎不需要落在他身上。不管光达先生在哪里 - 宴请穷人,在社交聚会上演讲,或者投身于商业,他在任何情况下都保持着一种平静的幸福状态。男人来了也走了,但和塔特先生在一起,幸福似乎永远在流动。他是一个天生的神仙,他有勇气摆脱他那些聪明但自私的亲戚们的交往,他把自己的命运投入到那些他总是在他们身上找到无限的善良和热诚,以及更好的是非常丰富的同情。光达先生是一个机智的、逗趣的伙伴,在他的英中结合的作品中根深蒂固地融入了一丝哲学色彩,这往往使他成为任何社会中令人愉快和有价值的帮助。…..(“Mr. Quong Tart”: Australian Town and Country Journal, 21 Aug 1886, page 19)

(7) 任何公民的死讯都不会比广受欢迎的中国商人光达先生加入这大多数人的行列的消息更令人感到真诚和广泛的遗憾….. 在社交方面,他是一个令人愉快的、令人愉快的伙伴,他唱“苏格兰”歌曲的嗜好是出了名的,这在许多聚会上引起了许多乐趣。失去了光达先生,悉尼失去了一位一直表现出最高意义上公民身份的公民。。(“DEATH OF MR. QUONG TART. A RESPECTED CHINESE MERCHANT”: Evening News, 27 July 1903, page 4)

(8) 今天,在国王街的房中,有几位主要的华人在当地的住所约见了光达先生,目的是争取光达先生的支持,争取修改限制华人的法律,使之影响到他们在各殖民地的地位。多年来,由于中国人抱怨在现有条件下所经历的苦难,他们的不满情绪不断滋长。鉴于下周一将在霍巴特举行的总理会议,人们认为现在正是让他们的意见得到适当表达的好时机。代表团成员包括安成公司的Zee King先生;On Zirk, Lee和公司的Lee;孙兴章,韦基,邝文安,霍普沃,约翰逊,和S. Sarain。怡兴解释说,大约两年前,在悉尼的中国商人拜访了光达先生,请他在这件事上代表他们,但考虑到当时代理这件事的时机还不成熟,所以允许运动暂停。 (“Chinese Restrictions. DEPUTATION TO QUONG TART: Evening News, 25 Jan 1895, page 5)

(9) 三年后(1897年),他似乎已经耗尽了贝尔斯溪地区的资源,开始渴望征服新世界。不久,他宣布打算去悉尼。整个贝尔斯溪社区都竭尽全力阻止他。该党承诺,如果他留下来,就选举他为N.S.W.议会的布莱德伍德议员。但对光达来说,就像亚历山大一样,新世界的召唤是强烈的。他以一种东方人的优雅婉言谢绝了邀请,其中无疑隐藏着苏格兰人的精明,他宣称“他更喜欢从商”。(“A STRANGE STORY”: Lockhart Review and Oaklands Advertiser, 16 July 1940, page 4)

(10) 自第一家客栈建立以来,60多年过去了,那些“光达家”- 那些令人愉快的任命和穿着制服的女仆 - 并没有什幺改善。岁月的流逝和新企业的开拓,只是增添了更多暂时时髦的装饰 - 或许还有更广泛的菜肴选择。当他的茶馆名声大噪的时候,邝其坤因为他的慈善事业而广受爱戴。(“A STRANGE STORY”: Lockhart Review and Oaklands Advertiser, 16 July 1940, page 4)

(11) 这次(蜜月)旅行是一次凯旋游行。在每一个城镇,每一个城市,当地的大人物都出来欢迎他们,到目前为止,光达的财富的名声和他和蔼的性格和个人价值的故事已经传播到国外。(“A STRANGE STORY”: Lockhart Review and Oaklands Advertiser, 16 July 1940, page 4)

(12) 后来,当他(光达)访问自己的祖国,在澳大利亚和中国之间建立额外的贸易关系时,他在物质上帮助中国人民自己意识到为什幺他们被排除在新的年轻的机会之乡之外。他发现他的名声“远在大洋彼岸”。 (“A STRANGE STORY”: Lockhart Review and Oaklands Advertiser, 16 July 1940, page 4)

(13) 光达在他的时代获得了澳大利亚历史上独一无二的名声。他的名字从这个国家的这头到那头都知道。(“Quong Tart - Australia's Fabulous Chinaman, £194,000 LINK WITH TEA, SHOES: Smith's Weekly, Saturday 23 September 1950, page 6)

(14) 从入籍开始,他(光达)就是一个非常爱国的英国人,尽管如此,他还是拥护来自他出生地的人。(“Quong Tart - Australia's Fabulous Chinaman, £194,000 LINK WITH TEA, SHOES: Smith's Weekly, Saturday 23 September 1950, page 6)

(15) “新南威尔士州政府任命光达为两个调查委员会的成员,调查华人在金矿的混乱状况和他们在悉尼的行为。” (“Quong Tart: Tea And Rabbie Burns”: By A STAFF CORRESPONDENT, Sydney Morning Herald, 18 Dec 1954, page 9)

2. 中文报纸介绍

(1) “人之作事,贵有机会,贵得时候。时候一过,机会一失,又要相时而后动。所谓欲速则不达也。昨礼拜六,英五月四号洋报言及正月廿六号,本埠华商曾有到梅光达翁写字楼。议论我华人现时在金山不能由此省来往别省甚为不便,因各省俱有税关人员把守。是时光达翁写字楼,亦有英新闻馆访事人数名在场。光达翁对他说,我等华人非欲由港到埠者不抽身税,只欲在金山者,彼省到此省﹑此省到彼省任从往来,不抽身税也。….” (“要务关心”: 广益华报1895年5月10日 第4页)

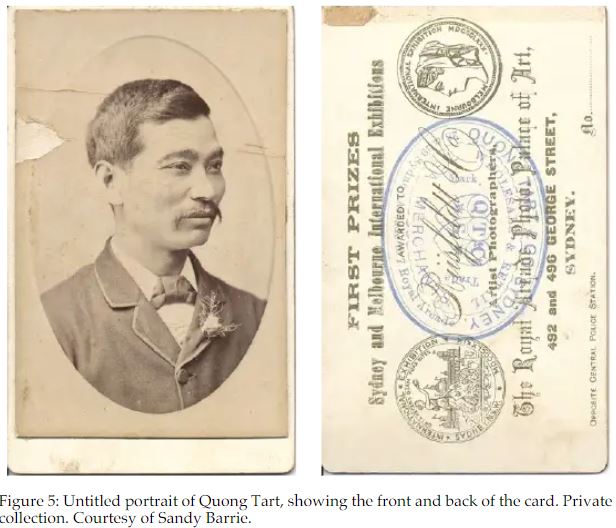

(2) “此华友梅光达翁之贵相,其人心术性情则忠厚也,待人接物和平也,凡有益于人之事,无不乐意为之。其为华英人排难解纷﹑除暴安良,见诸施行者,不一而足。宜乎为华英人所仰慕焉。…..”(广益华报1897年1月29日 第15页)

(3) “本雪梨埠华人联益堂公众,既举梅光达翁,筹办禁例一事。兹已投禀局员,求情公议。谨将禀词译录,以供众观。…..” (“禀求公论”: 广益华报1897年12月3日 第3页)

(4) “….. 雪梨埠联益堂,谋举重事。盖欲华人仍照别国章程,禀请皇家更改前禁华人旧约,须与新议别国杂色人等一体相就,此事曾纪前报。前数礼拜亦经联益堂公众聚集参议,惟惜该时事未酌夺,不便施行。至前礼拜三晚国家既将禁例头次会议,见得华人无有料理与之辩论,故局内议员以华人一事等闲置之。议局将散遂将华人禁例,判定依旧而行。本馆洋伴名非立为抱不平,次早再催华友务必邀集诸人,早图驳例,切勿延迟。兹因该例乃在下议院评论而已,未经上议院判实也。故我华人听闻消息,各存诚心鼓舞举事,以冀一挽机缘。旋于华十一月初五礼拜晚,联益堂公众复行会议,以为事情最钜,机关极紧。众议由联益堂拨支银二十磅,略展调停经费。各举梅光达翁作主施行。如果事能有成,则华人受益实非浅鲜矣。…..” (“议除苛法” : 广益华报1897年12月3日 第3页)

(5) “梅君光达,经商本埠,仁义素着,声誉显扬。本埠梓里固属钦崇,即中国名流亦欣颂矣!试观香港循环报颂词,可知矣。兹将颂词复制于后。…..” (广益华报1898年3月18日 第6页)

(6) “光达仁兄足下 闻盛名高义久矣。自新金山归者莫不言仁兄豪杰义侠,是以夙夜侧慕无已也。中国守旧垂亡,吾同胞五万万人种将绝。弟诚哀之,故屡次上书,请变法以救之。皇上圣明,过蒙大用,言听计行,去年大变新法,天下拭目,而西后及荣禄守旧见妒。圣主幽废,新党咸讥,弟幸为英国所救而免。然今日月被割,中国将亡矣。海外同胞国人五百万,岂无忠君爱国之豪杰﹖天应留之,以救中国。仁兄真其人也﹗若联络各埠,互相通识,合大会以救中国,犹尚可为。若能合大会,收银行轮船之权,上以保皇上,下以保商民,中国黄种尚有望也。惟豪杰留意新金山极多忠义之人及通达西学之才,渴想无已,皆望代问。敬请 大安。弟康有为 再拜。” (“信函照录”: 东华新报1899年10月11日 第2页)

(7) “道高则毁来,德高则谤兴。古人已先我而言,不谓今于矿山达兄遇之。正不得不籍管城子破井蛙之见,而捐市虎之谈也。近观港报刻录,云本雪梨埠梅光达兄对世西人疎说‘近日中国变故,难免瓜分之祸。中朝蒙蔽不醒。与其剖分,尤胜于不分也”。照本馆同仁推论,其人度量宽宏,见识广阔,平生所作诸事,光耀家邦,赞助梓里,昭人耳目,咸无出此言。故一闻其事,立即登门拜谒,查问来由。他答曰:这等齐东之说,既非出自吾口,亦难谙其适从何来。独是日前我有对西人言说,各国到中邦占地,即如俄占旅顺口炮台﹑大连湾等,其次德占山东胶州。然法美两邦,民主之国,不欲效鹊巢鸠占。日本战后,抢掠台湾。是时天下五大权,除美法之外,皆有炮台在中土,唯英未曾下手,故亦将威海卫据为己有,得其互相平肩而已。英之为英,原无占地起见。观此知光达翁只照事论事,并未提及瓜分中国为妙。不知谁人妒忌之心,蛇足其说,以至报纸登录,四处飞传耳。望各乡亲,幸勿以斯言为确也可。“(广益华报1900年8月25日 第2页)

(8) “新宁梅君光达经商于雪梨数十载于兹,西人识与不识,但闻光达之名,莫不曰“好人好人”;即问华人之在本洲府为商者者孰为有面,亦莫不曰光达有面…..。(“光达有面”: 爱国报1902年12月10日 第3页)

(9) “本埠华商梅光达,粤东之新宁人也。作贾于斯数十年,向操茶叶为大宗,故西人以茶商目之。伊平日与西人交涉最为密切,西人咸啧啧称颂其行谊不置,华人亦多仰重之,故其名誉亦甚着。近数年来,其举动屡有不孚人望,论者为其晚节惜焉…..”。(东华报1903年8月1日 第3页)

3. 个案说明

(1) …..“此后梅光达对官说曰,李益徽乃雪梨埠出类拔萃之人。我光达本身非是联益堂值理,此堂乃为善事起见,故接柬之后到场议事。见被告在场手携大棍行走无停,知有不祥之兆,则离场别往。间伦又问是晚未有谈及,必须合心报关方可。又问他从罗昔打火船有货到来,益徽有谈论此事否。答曰未有。但他说联益堂乃为济贫所设,非因调理国家之务;如埠中有事,联益堂亦聚集斟议。当我临出外时,益徽亦说不知因何议事。然保皇会开首时,我亦同联,后见会中办事不妥,我即离别。是时未闻陈说报关,亦未闻货价高低。…..” (“殴打值理”:广益华报1901年11月9日第2页)

(2) “……证人梅光达供云,吾识得李补(李益徽)及被告(陈寿)二人。但吾非保皇会之友,亦非联益堂值事。而联益堂乃商家之会,所以助行善事者。昨十月廿六号之夜,吾亦在该酒店集议。惟见被告手执大杖,在场中不停来往。被告大状师稽察光达之言。光达供云,汝兴诸人吾亦相识,惟汝兴未曾驳论李补之言。据吾之意所见,鸟修威省之人以李补为最好。该晚集议,未见有人讲到商家货单报关之不同也。而保皇会之事,是吾先创,而后因保皇会人做事不公,故吾脱身于该会。惟昨议事之夜,我之所以先为离场者,因见情形不同耳。若骗关口之税,则并无此事。被告大状师曰,我必审明何人串谋瞒骗税饷。原告状师再问光达,该晚场中所议之事。光达答曰,该晚虽系议论关口之事,乃因商家未晓关口规例,然非讲及骗皇家之税也。……” (“殴案详审”: 东华新报1901年11月13日第3页)

(3) “李益徽控告东华报馆一事,本报日前曾口供大略登录,及接梓友来信云及有某口供仍未见刻,故弟等特将衙堂所抄之口语,一概尽登。陪审者四人:一名专姓埃路士﹑一名威林姓埃华﹑一名揸路士姓巴麻﹑一名担麻姓抉雷。是时轮船公司因问,回答状师曰,十年前劫行公司华人搭客生意乃受一人管理,嫌未妥善,不合我意。故特求李益徽代为劫行司理人,他言必与光达参详,创成一会,得各人同心协理劫行生意。因此我特见光达,他亦喜甚,并商家多名聚集,共同订实,设成联益堂代劫行办事。所贃之资除费用及鞋金外,则作怜恤老人船位,或起仙人骸骨付回中国之用。所贃劫行之扣用以八名值理主事,后将此八名写出交我劫行观看,我等俱皆满意。…..” (“三续报馆被控”: 广益华报1902年5月3日第4页)

4. 综观

(1). 梅光达与联益堂

梅光达与李益徽份属好友,这是李益徽开始在雪梨经商之后的事,甚而梅光达部份茶叶也是经李益徽进口的。

1892年之前,劫时布孻轮船公司Gibbs Bright & Co(当年华人报纸往往简称为“劫行”)来往香港澳洲的客货运都交给华人沙三代理。沙三主要是做代客报关的工作,所以疏于照顾华人出入海关时,“劫行公司华人搭客生意乃受一人管理,嫌未妥善,不合我意。故特求李益徽代为劫行司理人,他言必与光达参详,创成一会,得各人同心协理劫行生意。因此我特见光达,他亦喜甚,并商家多名聚集,共同订实,设成联益堂代劫行办事。所贃之资除费用及鞋金外,则作怜恤老人船位,或起仙人骸骨付回中国之用。所贃劫行之扣用以八名值理主事,后将此八名写出交我劫行观看,我等俱皆满意。…..” (“三续报馆被控”: 广益华报1902年5月3日第4页)

到1892年,梅光达已在雪梨做茶叶生意超过十年,无论在商场的中西人士都赞赏有加,所以“劫行”请求李益徽个人做劫行司理人时,李益徽征求梅光达的意见,应有如何做会做得更好的意思。

没有一个从商的人不希望在特定的行业成为骁楚,梅光达与李益徽商讨的结果,是将这块蛋糕放在做华人社会福利上去。假如李益徽独做的话,无疑将自己放在火上烤,华人中“顺得哥情失嫂意”的事比比皆是。之所以选八位值理,是四个地区各有两位有名望的华商,既可以均衡,有事也有地方上的华商去平息。经劫行过目名单后,联益堂得以成立;这本是皆大欢喜的事,后来有人想统领雪梨华商,釜底抽薪搞事,李益徽反而在自己事业上大受损失,也就失意回国没有回来。这些都是后话了,日后再作交代。

联益堂虽只有八个值理,其它华商可自愿加入作会员,凡有公益的大事,则召开会员大会商讨决议。所以梅光达有可能是普通会员,只不过要待联益堂记录会员名单的簿册出现时才能证实。

(2) 梅光达与保皇党:

梅光达鉴于收到1899年康有为及叶恩的信,信函中请求梅光达“联络(澳洲)各埠,互相通识,合大会以救中国”,所以在保皇党未建之前,确实有参与同联筹建。随即发觉“会中办事不妥”,或说“保皇会人做事不公”,所以“东华新报”在1900年2月21日第5页上的“各义士认做保皇会份”中完全查不到梅光达的名字。其后在保皇党的活动或所公布的值事人名单中也没有梅光达的事。然而李海蓉在“澳洲保皇会创立探源 -以《东华新报》及澳洲保皇会原始档案为主的分析”一文中说“澳洲保皇会成员也佐证了梅氏的参与,称‘既成会后,光达等始入斯会,然推原保皇会之先设,乃由英属加拿大端口’”,称资料来源是《东华新报》,1899年10月28日的附页)。但查该附页最后部份是以“雪梨阖埠华民”的启事中并没有出现“梅光达”的字眼。

梅光达既参与早期筹建,当然希望康有为访问澳洲。所以1900年3月12日致信新南威尔士财长弗朗希思·科克派特里克(Francis Kirkpatrick),并附四份电报,分别来自维多利亚、南澳、昆士兰、塔斯马尼亚四省首相,唯塔省首相表示人头税照收。而弗朗希思·科克派特里克(Francis Kirkpatrick)的回信原件现藏新南威尔士州立图书馆特藏部,编号为“梅光达及家人 - 文件(Quong Tart and family-papers)”MLMSS5094。

康有为有可能来澳洲的报导,可见广益华报1900年4月7日第4页的“洋报照录”:“ 康君洞悉利弊,忠心救主,保国保民。我等庶民无甚知识,不应将其谈长论短。惟有闻必录,故照译之。据昨礼拜三日本雪梨埠爹力架罅洋报刻录,云说中国康有为已经得领鸟修威及本金山别省皇家批准;来游雪梨,商量众事。抵埠之日,可任其登岸,不用其输纳身税。果矣则康君骊歌载道,自可指日驾临矣”。

李海蓉认为,“保皇会为当时清廷追捕的政治要犯康有为所领导,而梅光达曾接受清廷四品封赏,戴蓝翎,又实为不具名的中国驻澳洲领事,其特殊身份令其不愿公开承认参与保皇会,情有可原”。

然而在梁启超到达雪梨后一直住在东华新报的地方,无论是广益华报或东华新报到没有发表过梅光达与梁启超接触的信息,故而我个人并不认同李海蓉的说法。

在我看来,雪梨成立保皇党是给了刘汝兴建立个人小圈子的一个机会(这一点会在以后的“刘汝兴与保皇党”中有所说明),这或许就是梅光达所说“会中办事不妥,故吾脱身于该会”,甚而远离保皇党的主要原因。

保皇党因梅光达未能为其所用,且在陈寿殴打李益徽一案中的立场是东华新报输去官司而被拍卖的原因之一,故迁怒于梅光达。当梅光达病逝时,东华报在其所发的稿件中是这样写的:“近数年来,其举动屡有不孚人望,论者为其晚节惜焉…..” (东华报1903年8月1日 第3页) 。

(3) 梅光达的官衔

梅光达的五品官衔是1888年由时任两光总督的张之洞保举奏请封任的,这是众所周知的事,但他的四品官衔却的捐回来的。

广益华报在1903年8月1日第4页的“梅光达寿终”报导中是这样说的:“查他现有嫡侄壬癸,乃光绪八年初到雪梨埠,幼年学业时,他在茶楼雇工,共有七八年长;后在新兴栈当职,直至今时。光达胞兄光前,即壬癸之父亲也。…. 光绪十三年,余尧寿文举及王军门两人,特到雪梨,…. 余王解组回华,后向张之洞禀说,前华民甚多到雪梨后受洋人禁止登岸,俱赖光达将事办通。光绪十五年张之洞招他回华,从港用港督宪小轮船,船升龙旗,接他上省,领受五品官衔。至昨数载,中国宜银填补战费。胞弟名光现﹑字景石,代光达捐高一品,后升四品之衔。…. 他有堂侄乳名亚炽﹑字景春,得他荐入雪梨大葛衙门传话,直至如今。另有堂侄乃敏。论他胞弟现在香港开公发荣金山庄,亦闻生意昌盛,性格驯良,创世有方。雪梨埠新遂和土铺,亦是光现与周锦及别位财东创成”。

这一段说得非常清楚,梅光达在雪梨不但有自己的家庭,也有亲侄梅壬癸在1882年(光绪八年)来到澳洲,后在雪梨新兴栈任职。堂侄梅景春(乳名亚炽),经梅光达推荐入雪梨高等法院(大葛衙门)担任传话。另一个堂侄梅乃敏也在雪梨。梅光达的亲弟梅光现则在香港开公荣发金山庄,在雪梨新遂和店有股份。1890年初满清政府急需银子填补经费而开捐官之门,梅光现代兄捐款加升一级至四品。当然,这一举动是梅光达的意思或梅光现自己的做法都无法证实。梅光达的父母也同时加封,按照捐纳制度,士民不仅可以捐官,而且可以捐封典、捐虚衔及穿官服的待遇。

(4) 关于梅光达任总领事的疑惑

直至梅光达病逝的1903年,满清政府都没有实际任命过在澳洲的官员,仅有来视察的官方。

下面是摘自梅光达病逝后的报导:“He full-filled the duties, in the respect of watching his countrymen's interests, of Consul-General for China, that office being non-existent”( “DEATH OF MR. QUONG TART. A RESPECTED CHINESE MERCHANT”: Evening News (Sydney, NSW), Monday 27 July 1903, page 4)。

是的,梅光达在雪梨的日子,他关心同胞的利益,他完全履行了驻中国总领事的职责,而这个职务是不存在的,但却得到澳洲各界(甚而其它国家驻澳洲的使节)的认可。

5. 自我保护

梅光达的自我保护意识是非常强的,这可以在一些细节上看得出来:

(1) 游离于华人社团之外。华人的商团或社团,梅光达或多或少都会参与(对义兴会的活动未见参与),但从不担任其中职位,可以给自己随时脱身的机会。甚至于华商的聚会也从没有在他的茶室中举行过,一般只是华商过访。

(2) 可以尽力为华人排忧解难,但绝不自陷险境。梅光达与李益徽无论在商场互助或平日私交都算不错,但见陈寿“在场手携大棍行走无停,知有不祥之兆,则离场别往”(见“个案说明”前述)。

(3) 在商场上,梅光达与各方面是保持一团和气。这从澳洲英文报纸的报导可以看到这种态度的连贯性。

梅光达的自我保护意识是从孩提开始的,试想一个九岁的儿童诧到一个完全陌生的环境,甚而在工作的地方都完全是英语却没有亲人在旁,造就了他自少就不得不小心翼翼。

当他随义父生活时,既在澳洲人的圈子,也在华人的圈子之内,游刃在两种文化之间,如何小心取舍,已然成为一种习惯。

他义父的兄弟是纽省高等法院的法官,甚么是不触犯澳洲法律他是很清楚的。陈寿殴打李益徽一事,他是事前在场,留下无补于事,劝架则有可能也挨打,避之则吉。