世局微觀

微觀世局, 遊走政經

原文再续,书接上回。话说英国取得七年战争的胜利后,英国海外殖民地急剧扩张,同时也产生堆积如山的借款,再加上因七年战争急速扩张的领土所需的防卫和营运支出,让在这场战役中赢得重大胜利的英国,很快便从胜利的喜悦之中清醒过来。而且领土扩张的范围不只是在北美大陆和加勒比海地区,还包括了印度和非洲;领土扩张后的辽阔与差异,令英国政府感到相当不安。若借用琳达.科利的比喻,那就是英国相当担心,“会不会像《伊索寓言》中为了和公牛一较高下而肚皮破裂的青蛙一样,过度膨胀了呢?”

英国大规模殖民美洲源自斯图亚特王朝(House of Stuart)的国王詹姆士一世。美洲殖民地的原型,便是在斯图亚特王朝统治的时期奠定基础。

不过,在光荣革命到十八世纪中叶这段摇摆不安的时期中,移居美洲的殖民者虽然受制于彼此之间的惯例和纪律的规范,却不曾遭受来自英国国王和政府的剥削与压迫。国王只是从英国派遣总督过来管理。但是在大多数的情况下,各殖民地的自治都受到大幅度的认可,各地拥有独立的议会作为立法机构,实质上的财政营运也都交由当地自行管理。换句话来说,各个殖民地之所以能够发展起来,是因为从移入定居的开始,便在英国君主的宽容监督之下,允许独立经营各自的殖民地。

就算是七年战争期间,英国面临庞大军事开支情况下,基本上对于殖民地仍然保持一贯不干涉的态度,认可殖民地的自由裁量权。殖民地人民对此称之为“有益的忽视”(Salutary Neglect)。就英国方面而言,或许是意识到已经蔓延到北美大陆的对法战争,需要殖民地的协助;而美洲殖民地方面,也持续地感受到来自北方的天主教法国殖民地——魁北克的威胁。在《航海法》 规范下的殖民地贸易活动,是在英国海军的保护下进行的,换言之,殖民地并没有自行负担防卫的必要,这对美洲的经济发展也有正面的作用。在这种“有益的忽视”政策下,美洲殖民地的人民在十八世纪的世界,是一群“在非常安稳的统治之下,只须缴纳少许的课税,几乎不受任何压抑的人民”。在七年战争结束后的一七六三年,展现在他们前方的未来,看似充满了玫瑰色彩。

不过英国已经再也不能承担如山债务。英国政府一改以往对于美洲殖民地的“有益的忽视”, 对施行实质课税不再采取观望的态度,不但想回收已经支出的战争费用,甚至希望美洲殖民地也能够负担一部分当地的经营与防卫费用。以一七六四年的美洲税收法令,即通称的《糖税法》为开端,英国政府几乎年年发布命令要求美洲殖民地纳税。对于英国政府的政策转换,美洲殖民地的不满与反抗逐渐累积,最终发展成武力冲突,也就是所谓的独立战争。虽然史书通常如此说明美国迈向独立之路的原因,不过事情并没有这么单纯。的确,对于英国议会所提出的课税要求,北美十三殖民地产生了激烈抵抗,他们的口号是:“无代表,不纳税”。

但美洲殖民地的人民,并不否定英国的思考方式、思想和价值观,而且还相当支持。正因如此,他们才会认为自己也应该要享有“无代表,不纳税”等英国人所主张的各种权利。 此外,有许多的英国人也将美洲殖民地的人们当作大西洋彼方的「英国人」,并认同殖民地人民的政治权利意识。强烈支持美国独立主张的约翰.威尔克斯(John Wilkes)等人、英国团体「美洲之友」(The Friends of America),高声地吶喊着:“(英格兰东部的)林肯郡的波士顿居民,与新英格兰的波士顿居民之 间,并没有任何差异……”。

在这类认同拥护殖民地人民的主张背后,存在着对英国财政与军事体系的不满,以及对官商勾结的批判。换句话说,便是自七年战争结束后,到承认美国独立的二十年间,大西洋两侧的英美人民,其实是一起批判当时的英国政府。不过,课税额度是美洲二十五倍的英国,因为沉重课税所带来的痛苦与反弹肯定更为强烈。在美国独立革命的时代,英国国内舆论对于政府课征重税的失政与失策,批评的声浪日渐强烈。在这样的背景之下,激进派异口同声吶喊着当时的政治语言“腐败”,并积极推动社会和政治上“彻底、根本的”改革运动。这些英国的政治激进派人士,相较于美洲殖民地的冷漠派,或许反而更理解殖民地人民所提出的“无代表,不纳税”的反抗要求。

其实从七年战争结束到美国独立二十年间,人口数约两百五十万人的殖民地人民当中,以独立为目标的爱国派(Patriots)大约只有八十万人,而效忠于英国国王的保皇派(Loyalist)则大约是五分之一(顶多到四分之一)。其余超过一百万的人们都保持着中立的立场,换言之,即是心存怀疑或是无所谓的态度。

美洲殖民地的人民直到最后一刻,都还对自帝国分离一事感到迷惑。事实上,他们多多少少,仍然认为自己是“英国人”。

七年战争之后,英国为了维持帝国而屡屡要求课税,这令美洲殖民地不由得重新思考从前不甚意识到的与英国之间的暧昧关系。他们开始在仿效英国设置的殖民地议会中,独自解释自己在帝国中的定位,而他们所得到的结论则是,各自独立发展起来的美洲殖民地和国王之间拥有对等的关系。或许就美洲殖民地的立场看来,在发展成战争局面之前的十年左右时间,是为了将这种对等关系正常化的交涉期。

在下相信,大英帝国背后的犹太金融集团也在这十年时间反思如何有效管治全球范围的殖民地。估计他们自己也意识到:第一,不能要求殖民地的人民拥有身为「英国人」的共同感。第二,将殖民地纳入以西敏议会为核心的框架结构中,并非明智之举。第三,丧失美洲并非是母国压抑殖民地的结果,相反地,事件的始末是放任殖民地任意自为的“有益的忽视”所导致的。由于这三个教训,让英国在缔结了承认美国独立的《巴黎条约》的来年,亦即一七八四年通过了《东印度公司法》(East India Company Act),又于一七九一年通过了治理加拿大的《宪法法令》(Constitutional Act),并于一八〇〇年通过了合并爱尔兰的《联合法》(Act of Union),展现出了帝国介入殖民地管理的姿态。

不扩大英国议会的权限,不对殖民地直接课税,但是充分地介入。为了达成这个目标,英国所设想出来的统治方法,就是将统治领域限缩在最小范围的非正式统治模式,即是所谓的“自由贸易的帝国”; 这样的政策透过投资和技术转移等形式,在南美洲和中国等地加以施行。此外还有另一种模式,就是在亚洲和非洲推行的间接统治,尽可能不干涉当地社会的运作。说起来,丧失美洲的经验所带来的教训,即是帝国中心对于帝国边缘的统治是有其极限的。

对美国的独立甚至可能是他们乐观其成的,只要还是共济会管理的下美国,维持在大英帝国贸易体系之内,对大英帝国有百利而无一害。现在回过头看当年英国国内支持美国独立的所谓激进派,可能只是为以后美国独立作铺垫。

因此我们发现丧失美洲后的英国并没有丧失了帝国。而且英国在伴随着美国独立的“一剎那的衰退”之后,又再度开始向大海的彼方扩张。更重要的是,英国国内的样貌并未因为失去美洲而产生任何变化。 不论是“君临国会”的主权结构,或是联合王国的政治体制,完全都没有任何动摇。英国因为七年战争胜利而确立的欧洲霸权,以及在背后支撑着它的皇家海军海上霸权,也都不曾因为丧失美洲而受到动摇。丧失美洲,在性质上并未对联合王国构成威胁。

美国的独立战争之所以能够取得最后胜利,并非是因为美洲人民不屈不挠的精神,如前文所言,大部分美国人对独立无所谓,而是由于欧洲诸国的军事介入,而且这背后都有共济会的身影。最明显的例子就是在独立战争初期,英国尚能够充分利用皇家海军船坚炮利的优势控制十三殖民地的沿海城市,但对于如何控制内陆地区、及应对盘据内陆、熟悉地形、骁勇善战的殖民地民兵却束手无策。但法国在1778年二月的参战,造成了划时代的转变,斩断了透过新教信仰和价值观所维系的帝国基础。我们发现帮助美国独立的法国拉法叶侯爵也是共济会会员,美国独立后,又在法国发动法国大革命,自己担任革命派的巴黎国民卫队的指挥。

十八世纪初期,因为英格兰和苏格兰的合并而诞生的“英国人 (British)”国家认同,透过“第二次英法百年战争”,在与天主教的法国互为竞争对手的关系状态下成长起来的。但现在新教的美洲居然会和法国结盟,此事对英国带来了难以置信的冲击。紧接在法国之后,同为天主教的西班牙也站在美方那边加入战局,英国人更为沮丧。1779年同样是新教国家,并在奥兰治亲王威廉就任英格兰国王以来,就一直和英国维持着亲密关系的荷兰,竟然也支持美洲加入战局时,英国所遭受到的冲击更为巨大。荷兰作为欧洲第一个犹太资本主义共和国的立场本身也表明了犹太金融集团的态度。荷兰同时参与创立了英美两大犹太核心国。

一七八一年随着法国海军在切萨皮克海战大捷夺得制海权,英军于1781年的约克镇之围城战役中惨败投降,实质上结束了战争。强硬派的首相诺斯引咎辞职获准后,英国与美洲之间开始进行和谈,最后在一七八三年九月,双方签署了《巴黎条约》,正式承认北美十三殖民地的独立。英国就此失去了美洲。

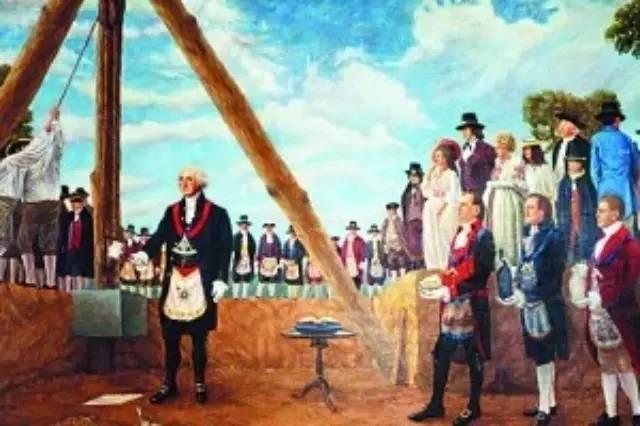

而美国多位开国元勋均为共济会成员。位于华盛顿哥伦比亚特区郊区有一座乔治·华盛顿共济会国家纪念堂,纪念第一任美国总统、共济会会员乔治·华盛顿。塔楼模仿古代埃及的亚历山大灯塔。纪念堂高333英尺(101米)座落在射手山山顶。纪念堂始建于1922年,1932年开幕,内部在1970年最终完成。

其中乔治·华盛顿和本杰明·富兰克林都是共济会成员。甚至华盛顿麾下的74名将领中有33名共济会成员,《美国独立宣言》的56名签订者中有9名共济会成员,三分之一的美国宪法签署者也都是共济会会员。他们还将共济会的神圣几何设计渗透到美国社会,并暗示“共济会员是新世界秩序的建筑师”。特别是在美国国徽、一美元纸币、华盛顿纪念碑、美国国会大厦、白宫、国家广场、五角大厦的设计、华盛顿特区的街道和高速公路、以及遍布城市内的秘密基石,作为总体计划的一部分,创建第一个“共济会政府”作为“新世界秩序”的典范。

乔治·华盛顿共济会纪念堂的华盛顿铜像

1793年9月18日,乔治.华盛顿穿戴全套的共济会徽章、礼袍,为美国国会大厦主持奠基仪式。他将一只银泥刀(代表着共济会“石匠”的身份)插入地基,再于地基的顶端做上银色标记,以共济会仪式安放奠基石。一美元纸币和国徽上也有共济会的重要符号“全视之眼”,以及多处的数字十三。时至今日,46位美国总统中有14位是共济会成员。根据1959年的资料,当时美国联邦政府十一席阁员中有6位、九席美国最高法院大法官中有5位、四十九席州长中有29位,以及半数以上国会议员都是美国不同地区的共济会成员。

苏格兰人JohnRobison,他于1797年提出一种观点,即美国独立战争和法国大革命这样惊心动魄的革命活动必定是被操纵的。两年后,美国神父Jedidiah Morse支持这一观点,推断光明会和共济会已经渗透进美国,“共济会已经与美国体制结构彻底捆绑在一起了:他们并不准备推翻政府,因为他们就是政府。”

后来1848年欧洲革命失败后流亡到美国的革命分子组成共和党,推出林肯发动南北战争,直接摧毁美国保守主义根源的农庄经济。林肯第二次当选美国总统的第21天后,收到了这封由当时远在英国的马克思代表国际工人联合会撰写的贺信。这封信来自《马克思恩格斯全集》第16卷。“我们为您以大多数票再度当选向美国人民表示祝贺。如果说您在第一次当选时的适中的口号是反抗奴隶主的权势,那末您在第二次当选时的胜利的战斗号召则是:消灭奴隶制!自从巨大的搏斗在美国一展开,欧洲的工人就本能地感觉到他们阶级的命运是同星条旗连在一起的。难道引出这段壮烈史诗的领土之争,不正是要决定,那辽阔无垠的处女地是应当由移民的劳动来享用,还是应当遭受奴隶监工的蹂躏吗?”

信中最后写道:“欧洲的工人坚信,正如美国独立战争开创了资产阶级取胜的新纪元一样,美国反对奴隶制的战争将开创工人阶级取胜的新纪元。他们认为,由工人阶级忠诚的儿子阿伯拉罕•林肯来领导自己国家进行解放被奴役种族和改造社会制度的史无先例的战斗,是即将到来的时代的先声。”林肯总统,应该同时也是林肯书记才对。具体请参考《重归金本位 – 乱世佳人》与《重归金本位 – 左翼国父》。

在下写文章没有严密计划,写作的进展就不能完全掌控,结果多次预告写《乱世佳人》的前传,大英帝国的土改与改造新人的历史,都由于搜集资料有新发现而延后,十分抱歉,下回我们就写这段故事,希望不用再次失约。欲知后事如何,请听下回分解。