又到了一年一度的诺贝尔文学奖颁奖的时间。近日,知名女作家残雪的长篇小说《新世纪爱情故事》入围瑞典最佳翻译文学奖名单,并在瑞典掀起了一股“残雪热”,残雪也被国外媒体列为今年获得诺贝尔文学奖的热门作家之一。

2012年10月11日,瑞典文学院将2012年诺贝尔文学奖颁发给中国作家莫言,莫言因此成为第一个获得诺贝尔文学奖的中国籍作家。莫言获得诺贝尔文学奖的作品是《蛙》。莫言的代表作有,《红高粱》、《檀香刑》、《丰乳肥臀》、《酒国》、《生死疲劳》、《蛙》。

但自1901年诺贝尔文学奖设立以来,第一位获得该奖的华人作家不是莫言,而是泰州人高行健。他的获奖作品是小说《灵山》。

首位诺奖华人作家

关于高行健,现在很多年轻人不认识。他1940年1月4日出生于江西赣州,法籍华裔剧作家、小说家、翻译家、画家、导演、评论家。

高行健祖籍江苏泰州,1962年毕业于北京外国语大学法语专业,1987年移居法国,1997年取得法国国籍。2000年获得诺贝尔文学奖,并因此成为首位获得该奖的华人作家。直至2010年,他的作品已经被译为36种文字。代表作有小说《灵山》、《一个人的圣经》,戏剧《绝对信号》、《车站》等。

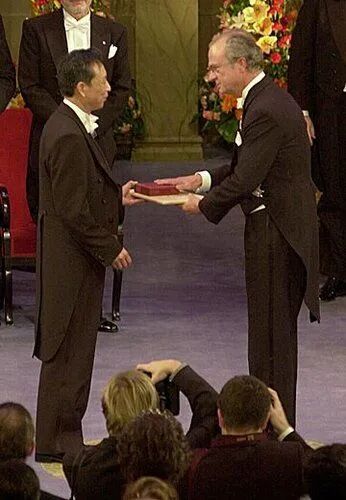

高行健1962年毕业于北京外国语大学法语专业,1987年移居法国,1997年取得法国国籍。2000年获得诺贝尔文学奖,并因此成为首位获得该奖的华人作家,高行健在领奖时发表了获奖感言《文学的理由》:

语言乃是人类文明最上乘的结晶,它如此精微,如此难以把握,如此透彻,又如此无孔不入,穿透人的感知,把人这感知的主体同对世界的认识联系起来。高行健的代表作有小说《灵山》《一个人的圣经》,戏剧《绝对信号》《车站》等。直至2010年,他的作品已经被译为36种文字。高行健的作品写的基本都是中国的事情,里面的人物和故事都是中国,他的构思也有一部分在中国。他获奖的时候是法国国家,不过他的大部分作品应该都是以中国作家的身份完成的。高行健2000年10月12日获得诺贝尔文学奖。瑞典文学院在将这一奖项授予高行健时称:“其作品的普遍价值,刻骨铭心的洞察力和语言的丰富机智,为中文小说和艺术戏剧开辟了新的道路。”高行健父亲高运同是中国银行职员,母亲顾家骝是基督教青年会成员并做过抗日剧团的演员,均生于破落的大家族中。父亲经常失业,当过记者,或供职于私人银行及轮船公司,生活仍旧宽裕。幼年的高行健由于体弱,由母亲进行识字教育,并对戏剧、写作和绘画产生了兴趣。1950年,全家搬到南京。1952年,高行健就读于的南京市第十中学(原金陵大学附中,今南京市金陵中学),该校原为教会学校金陵大学附属中学,因此能够接触到许多西方译著,并师从画家郓宗嬴先生学素描、水彩、油画以及泥塑并产生了报考中央美术学院的愿望,这也得到了恽宗瀛先生的支持。受家庭和外部环境影响,最初的理想是做物理学家或数学家。同时由于从小爱与母亲演戏,也有报考戏剧学院的愿望。由于不符合导演系的报考条件,只得放弃。1957年,高行健考入北京外国语学院法语系。大学时光中,高行健主要在图书馆中度过,期间阅读了大量的马列主义著作及写剧本、小说。课外,他与同学组织了“海外剧社”并曾用法文演戏。1969年,与相识12年的女友结婚,两人育有一子高杭。1970年,下放农村劳动,期间曾到安徽宁国县港口中学任教。1975年,返回北京,任《中国建设》杂志社法文组组长。1979年5月,作为全程翻译,陪同巴金等中国作家访问巴黎。发表散文《巴金在巴黎》、中篇小说《寒夜的星辰》。1981年,调任北京人民艺术剧院编剧。同年,发表评论集《现代小说技巧初探》。1982年,与铁路文工团编剧刘会远共同创作的剧作《绝对信号》,同年11月在北京人民艺术剧院首演,引起广泛关注。1985年,创作话剧《野人》,出版《高行健戏剧集》。同年,与第二任妻子郭长慧结婚。郭长慧年轻13岁,也毕业于北京外国语大学法语系,两人同在外文局工作。同年,在北京与雕塑家尹光中举办泥塑绘画展,开始受到海内外媒体的关注。同年,应邀赴德国、法国、英国、奥地利、丹麦等欧洲五国访问八个月,在柏林世界文化之家举办了个人画展,获得了超乎意料的成功,卖画获四万马克,从此开始了以画养文的生涯。1986年,创作话剧《彼岸》。同年,妻子郭长慧到法国入读里尔高等新闻学校,毕业后成为法国国际广播电台记者、文化与艺术节目的主持人。同年,《彼岸》被禁演。1987年底,到法国巴黎,与妻子团聚。同年应邀赴德国从事绘画创作。1988年,定居巴黎郊区巴纽里,起初生活艰难,继续从事创作和绘画,创作有舞剧《冥城》(1988)《声声慢变奏》(1989)。1989年,第二次婚姻失败。同年,成为法国“具像批评派沙龙”成员,以后连续三年参加该沙龙在巴黎大皇宫国家美术馆的年展。1992年,荣获法国政府颁发的“法兰西文学艺术骑士勋章”。这期间,高行健同时以中文与法文创作,剧作如《逃亡》(1990)《生死界》(1991)《对话与反诘》(1992)《周末四重奏》(1996)《夜游神》(1999)等。1999年,在巴黎参加卢浮宫第十九届国际古董与艺术双年展。2000年,10月12日,因小说《灵山》(1990)《一个人的圣经》(1999)等获瑞典学院颁发的诺贝尔文学奖,成为第一个获得此项殊荣的中国作家。瑞典文学院的颁奖理由是“其作品的普遍价值,刻骨铭心的洞察力和语言的丰富机智,为中文小说和艺术戏剧开辟了新的道路。”2002年2月25日,法国总统希拉克亲自颁发“荣誉军团骑士勋章”。2003年,法国举办“高行健年”,以表彰他的成就。上世纪80年代初,高行健以《论现代小说技巧》名噪一时,当时文坛曾把他和冯骥才、李驰、刘心武并称为“中国寂寞空旷天空中飞起的四个漂亮风筝”。高行健对推动中国小说、戏剧的现代化有着相当影响力和积极性,他不但在理论上阐释了现代派小说、戏剧,还创作了《绝对信号》、《车站》、《野人》等,因而又被称为文坛的先锋人物。”高行健的文学艺术生涯受到他是演员的母亲的影响,高行健自小对对戏剧充满着崇拜之情,对文化工作也十分向往。1、《绝对信号》(与刘会远合作),实验剧作。1982年,在北京人民艺术剧院首演;1992年,在台湾上演。2、《车站》,实验剧作。1983年,在北京人民艺术剧院首演;1984年,在南斯拉夫上演;1986年,在香港由第四线剧社演出;1988年,在英国上演;1992年,在奥地利上演;1999年,在日本上演。3、《野人》,大型剧作。1985年,在北京人民艺术剧院首演;1988年,在德国汉堡上演;1990年,在香港上演。4、《高行健戏剧集》,戏剧集 。1985年,由群众出版社出版,收录了《绝对信号》、《车站》、《独白》(独角戏)、《野人》,以及现代折子戏四篇:《模彷者》、《躲雨》、《行路难》、《喀巴拉山口》。5、《彼岸》,实验剧作。1986年,在北京文学刊物《十月》发表;1990年,在台湾上演;1994年,瑞典皇家歌剧院出版瑞典文版剧作选《彼岸》,译者马悦然(Goran Malmqvist)。1995年,香港演艺学院,高行健执导。8、《声声慢变奏》,舞剧。1989年,在美国上演。9、《逃亡》,剧作。1990年,在《今天》第一期发表;1990年,在瑞典皇家歌剧院首演;1992年,在德国、波兰上演;1994年,在法国上演;1997年,在日本、贝宁和科特迪瓦上演。10、《生死界》,剧作。1991年,在《今天》第二期发表;1992年,由法国文化部赞助,在巴黎圆环剧院首演,后参加“阿维农戏剧节”;1994年,分别在澳大利亚悉尼、意大利“当代世界戏剧节”上演,高行健执导;1996年,在波兰上演;同年,在美国上演,高行健执导。11、《山海经传》。1992年,由香港天地图书公司出版。12、《对话与反诘》,剧作。1992年,在《今天》第二期发表,法文版也同时发表;同年,在奥地利维也纳首演,高行健执导;1995年,在巴黎莫里哀剧院上演,高行健执导;1999年,在巴黎再度上演,高行健执导。13、《周未四重奏》,剧作。1996年,由香港新世纪出版社出版。14、《夜游神》。1999年,在法国阿维农戏剧节首演。15、《八月雪》,现代禅剧、京剧。2000年,由台湾联经出版社出版;2002年12月19日,在台北首演。1、《灵山》,长篇小说。1990年,由台湾联经出版社出版。1992年,瑞典文版出版,译者马悦然。1995年,法文版出版,译者杜特莱(Dutrait)。2000年,英文版出版,译者陈顺妍(Mabell Lee)。2、《一个人的圣经》,长篇小说。1999年,由台湾联经出版事业公司出版;2000年,法文版出版,译者为杜特莱。3、《给我老爷买鱼竿》,小说集。1989年,由台湾联合文学出版社出版。4、《有只鸽子叫红唇儿》,中短篇小说集。1984年,由北京十月文艺出版社出版,收录了《有只鸽子叫红唇儿》、《寒夜的星辰》。5、《没有主义》,文艺论文集。1996年,由香港天地图地公司出版。6、《现代小说技巧初探》,文艺论著。1981年,由花城出版社出版。7、《对一种现代戏剧的追求》,戏剧论文集。1988年,由中国戏剧出版社出版。8、《高行健戏剧六种》,1995年,由台湾帝教出版社出版。9、《高行健·2000年文库-当代中国文库精读》。1999年,由香港明报出版社出版。《侧影或影子》(Silhouette / Shadow),2008年上映。高行健的水墨画和他的文学作品一样,表现出了与当代各家不同的风范。诺贝尔文学奖评委会主席表示:“诺贝尔评委会并没有政治目的,颁奖给高行健是基于他的文学成就,而非他的政治立场。”瑞典文学院在新闻公报中指出,高行健的长篇巨著《灵山》是一部“无以伦比的罕见文学杰作, 也是一部朝圣小说”。高行健获得诺贝尔文学奖一事在中国大陆引起争议。有些人认为中国有很多作家更加优秀,他的得奖是因为他的政治立场所致;有的人反对前者的说法,认为这在中国文学有着积极的意义。著名文艺理论家、散文家刘再复先生这样评论高行健本人及他的艺术作品:最具文学状态的人非高行健莫属。他认为,在高行健的作品中,没有像莎士比亚那种的人文激情,也不是歌德那种的浪漫激情。在他的笔下,同样也没有英雄,没有伟人,更多的则是脆弱的人。在作品中,他强调了人性的脆弱。他写了很多脆弱的人,包括写他自己的脆弱与荒诞。高行健总是用很冷静的眼睛来看世界,包括自己。不仅看到这个世界的荒诞,而且看到自身的浑沌、荒诞。这点是高行健小说及其他作品中最突出的一点。他不断地向自己的内心挺进,不断揭开自己的内心灵魂。高行健开辟了人与自我的关系,这是他往前走得十分重要的一步。他的戏剧更多体现的是哲学,而不是所谓的哲学戏。他不回避现实,在面对人间苦难的时候,他不突出悲观,而是冷静。他的作品的诗意不是来自浪漫的激情,而是来自冷静的关照。卡夫卡的现代意识加上慧能的禅的姿态、禅的眼睛,这二者加起来,就是所谓真正的高行健,就是与众不同的富有探索精神的高行健。他的作品的刻骨铭心的洞察力和语言的丰富机智,为中文小说艺术和戏剧艺术开辟了新的道路。中国大陆文学批评家、同济大学教授朱大可认为“高行健的获奖,在中国文坛触发了一场声势浩大的诺贝尔奖抵抗运动”,“无论是余华、苏童和王朔中的任何一个,都比高行健更有‘资格’代表中国当代文学的‘水准’。”台湾女作家朱天文和张晓风则认为台湾作家比高行健优秀的不在少数。成功大学教授马森认为高行健获此殊荣是一种幸运,他在《灵山》序中指出“那么一篇小说,既不企图反映社会和人生,又不专注于情节的建构和人物的塑造,还能剩下什么呢?”所以,高行健是中国作家获得诺贝尔文学奖的说法,非常荒谬。曾在八十年代初期写文章介绍过高行健及其作品中国文学评论家成晓明认为把诺贝尔文学奖颁给高行健“太荒唐”。他说:“那时是把他作为戏剧新人向读者推荐他的作品。不知道他到法国后是否写过大作,但要凭他80年代在中国时创作的几部话剧和小说就能获诺贝尔文学奖,那就太荒唐了。”台湾诗人洛夫认为这些负面批评是“酸葡萄作用”。中国文学馆馆长舒乙对高行健获诺贝尔文学奖表示了祝贺,但他同时认为,“中国有数以百计的文学家更应该获奖”。香港作家董桥表示,高行健的作品极具创意,永远不会重复自己,视野广阔,气势不凡,成就是世界级。香港中文大学翻译系教授方梓勋认为高氏作品着重人性描述,带有个人主义色彩,有时亦会掺入佛学和禅的思想。戏剧方面故事性不强,但因为充满人性,容易令观众投入。台湾的中国文艺协会理事长王吉隆则认为,高行健的作品很有民族性,他将西方现代文学技巧和东方精神融为一炉,并用自己独特的艺术方式诠释出来。中国大陆作家王朔认为高行健非常了不起,因为高行健除了中文之外,还能用外语(法语)写作。文学评论家夏志清表示,高行健得奖是“爆了大冷门”,第一次有中国人获得诺贝尔文学奖,由海外的中国作家获奖,与两岸无关,既不是大陆本土作家,也不是台湾作家,这是很公平的交易。